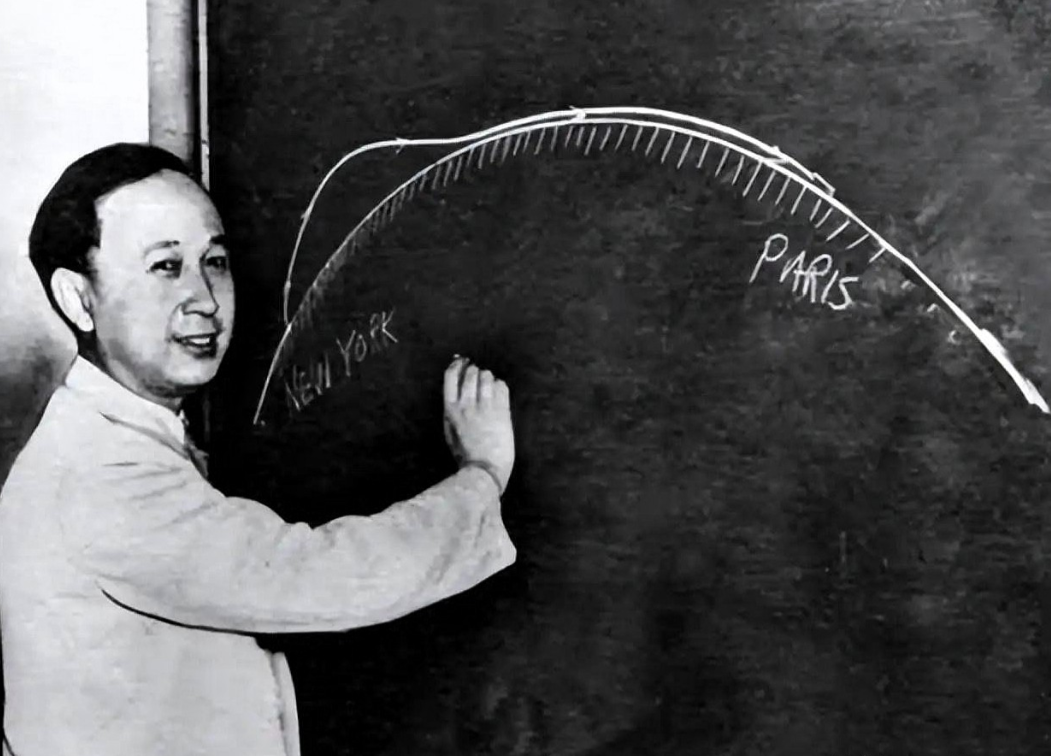

钱学森向蒋英表白:蒋英,要不,你嫁给我吧。蒋英委婉的拒绝:哥,我有男朋友。谁知,钱学森他直接霸总上线:“男朋友不算。跟我去美国吧,现在就走。”1955年9月,“克利夫兰总统号”轮船的甲板上,蒋英握着一本泛黄的德彪西乐谱,身旁的钱学森正指着远方的海岸线,轻声说:“快到家了。 ”海风掀起他们的衣角,蒋英突然想起1947年上海码头的场景,同样是轮船鸣笛,同样是钱学森在身边,只是那时他手里攥着两张船票,眼神里满是“非你不可”的坚定。 从赴美到归国,从科研到音乐,他们用八年时光,把那句“现在就走”的告白,酿成了“一生相守”的承诺。 1947年上海霞飞路的DDS咖啡馆,钱学森将一张上海至旧金山的船票推到蒋英面前,杯中的咖啡还冒着热气。“6周后出发,我在加州理工附近租了公寓,有你练声的房间。” 他的语气带着科学家的严谨,却藏不住紧张,几天前兰心大戏院后台的告白被拒后,他没有放弃,反而加急订了船票,甚至提前联系了美国的音乐学院,想为蒋英安排演出机会。 蒋英看着船票上的日期,指尖轻轻摩挲:“哥,我和他在柏林定过约定,哪怕失联,我也该等他的消息。” 钱学森却皱起眉,拿出一张报纸:“你看,柏林战后混乱,多少人断了联系?没有兑现的约定,不该困住你。” 这场“固执”的坚持,早在1923年就埋下了伏笔。那年上海钱家大宅,12岁的钱学森第一次见到6岁的蒋英,她穿着白色小裙、扎着蝴蝶结; 因过继到钱家而有些怯生,却在看到钱学森手里的飞机模型时,眼睛亮了起来。“哥哥,这是什么?” 蒋英的好奇,让内向的钱学森打开了话匣子,他不仅教她认模型零件,还把自己的航天画册送给她。 后来蒋英回到亲生父母身边,两人虽不常见,却总通过书信分享生活:钱学森在信里写“美国的飞机引擎真神奇”,蒋英则画“柏林歌剧院的舞台真漂亮”,字里行间的亲近,早已超越“兄妹”的界限。 1935年钱学森赴美留学时,曾特意绕到蒋英家楼下,想当面告别,却得知她已去柏林学音乐。他站在巷口,手里攥着准备送她的书签,最终只能默默离开。 在美国的十二年里,他成了航空工程领域的专家,却总在听到古典音乐时想起蒋英。 有次参加学术晚宴,乐队演奏《德彪西小夜曲》,他突然红了眼,同事问起,他只说“想起一个会唱这首歌的朋友”。 直到1947年,他在《申报》上看到蒋英归国开音乐会的消息,立刻推掉手头的研究项目,买了最早的机票回上海:“这次,我不能再错过了。” 咖啡馆谈判后的第三周,蒋英收到了柏林男友的来信,信中说他已在战后重组家庭。 那天蒋英把自己关在房间里,反复看着钱学森送她的船票,突然明白:有些等待是徒劳,而有些坚持,才是值得珍惜的缘分。 她立刻找到钱学森,声音带着一丝沙哑:“船票还在吗?我跟你走。”钱学森愣了几秒,随即从公文包拿出船票,上面“蒋英”的名字早已填好,他始终没退掉这张票,一直等着她点头。 1947年9月,两人登上赴美轮船。钱学森的科研工作繁忙,却总在深夜回家时,给蒋英带一束她喜欢的白玫瑰;蒋英则在他研究遇到瓶颈时,弹钢琴给他听,帮他放松心情。 有次钱学森因实验失败情绪低落,蒋英拉着他去听音乐会,散场后说:“科学像乐章,总有高低起伏,坚持下去才能奏出最美的旋律。”这句话,成了钱学森后来面对困境时的精神支撑。 1950年代,钱学森因“麦卡锡主义”被限制回国,蒋英毫不犹豫地放弃了即将举办的个人演唱会,陪着他度过五年软禁时光。 她每天教邻居孩子唱歌,用音乐化解压抑;钱学森则在这段时间里,完成了《工程控制论》的初稿。 1955年终于获准回国时,蒋英把大部分行李都捐了,只带走了那本德彪西乐谱和钱学森的科研手稿:“只要我们在一起,去哪都有家。” 回国后,蒋英成为中国声乐教育的奠基人,培养出李双江、梦鸽等歌唱家;钱学森则带领团队,造出了中国第一枚导弹、第一颗人造卫星。 晚年的他们,住在北京的老房子里,每天清晨,蒋英会练声,钱学森则在书房看书,偶尔还会一起散步,像普通老人一样聊家常。 2009年钱学森去世后,蒋英把他们的书信、船票都捐赠给了上海交大钱学森图书馆,她说:“这些东西,要让后人知道,爱情不只是浪漫,更是并肩前行的勇气。” 2012年蒋英逝世后,人们在她的书桌上发现了那本德彪西乐谱,扉页上写着:“1947年,钱学森说‘现在就走’;1955年,我们说‘一起回家’。 一生相伴,足矣。”如今,那张1947年的船票和这本乐谱,一同陈列在图书馆里,见证着一段跨越山海的爱情,也见证着两位大家“以身许国,以爱相守”的传奇。 他们的故事,早已超越了个人情感,成为科学与艺术交融、家国与爱情共生的典范,永远留在人们心中。 参考资料: [钱学森与蒋英的爱情故事](网页链接钱学森生平); [蒋英的音乐生涯](网页链接蒋英_(音乐家))。