大河报·豫视频记者张阳

“大半年时间,我购物车里那块心仪已久的4T固态硬盘,价格像坐上了火箭,从不到1500元涨到了2200元。”2025年11月初,郑州市民张先生告诉记者,“再等下去,怕是更买不起了。”

张先生的经历并非个例。眼下无论是用于高性能计算的固态硬盘(SSD),还是负责海量数据存储的机械硬盘(HDD),价格涨势之迅猛,让网友感叹“囤硬盘比买黄金回报率还高”。

为此,记者对线上平台及线下实体市场进行了调查。

“千万资金下场扫货”

“现在不是一天一个价,是上午和下午的报价都可能不一样。郑州科技市场的一位档口老板王经理,用这句话形容当下的硬盘市场。他告诉记者,一款主流品牌的16T监控用机械硬盘,半年前拿货价不到1400块,现在要2000多块,“我们卖出去还得再加点利润,熟人来买都没法便宜。”

价格上涨的背后,是市场货源的紧张。多位商户告诉记者,早在今年4、5月份,作为全球规模最大的电子元器件集散地之一的深圳华强北,其中就有“玩家”开始扫货。

一位行业渠道经理李先生向记者透露,从上半年开始,一些消息灵通且资金雄厚的“玩家”便已入场。他们组建了专门团队,针对市场上主流品牌的大容量企业级硬盘和固态硬盘进行囤积,持续投入的资金已达数千万元,更有传闻称总规模过亿。

李经理描述道,“他们的逻辑很简单,上游大厂一喊减产,AI的需求又实实在在地摆在那,货源紧张是必然的。现在囤下来,等几个月后市场缺货更严重时再放出,利润空间非常可观。”

他表示,这种行为使得下游的中小商户拿货成本被动抬高。“我们不敢大规模跟进,资金压力太大,而且怕高位接盘。但你不进货,客户又等着要,只能被动接受一天一涨的拿货价。”

涨价潮引发砍单、调包、玩失踪

硬盘价格的持续上涨,也引发了消费端的一系列连锁反应。记者在黑猫投诉平台及多个数码爱好者论坛上发现,消费者的抱怨和陷阱揭露帖日益增多,远不止“虚假发货”那么简单。

最普遍的是“花式砍单”。多位消费者反映,在电商平台以促销价下单后,商家会以“上游供货不足”“仓库系统错误”等理由拖延发货,最后单方面强制退款。而消费者一刷新页面,发现同一商品链接依然在售,只是价格已上涨数百元。有消费者愤怒地在评论区表示:“商家的契约精神,在涨价的利润面前一文不值。”

其次是更具隐蔽性的“规格调包”。有资深发烧友发帖称,自己购买的某品牌高速固态硬盘,宣传采用的是高性能TLC闪存颗粒,但通过专业软件检测后发现,到手的产品被“偷梁换柱”成了成本更低、寿命和速度更差的QLC颗粒。

“日常使用可能感觉不明显,但一旦进行大文件连续读写,速度就会断崖式下跌。”该帖子下,有数十位用户回复称遇到了类似情况。

此外,“售后失踪”也成为一大顽疾。部分商家利用信息差,销售所谓的“工包盘”(即无零售彩盒的工业简包产品)或非正规渠道的“水货盘”。

这类产品虽然价格稍低,但无法享受官方全国联保。在市场平稳期,商家或许还愿意提供店保,但在涨价潮中,一旦硬盘出现问题,消费者往往会发现当初承诺保修的店铺已经“人去楼空”或百般推诿,最终只能自认倒霉。

AI“吞噬”硬盘产能

此轮涨价中,一个令人关注的现象是技术相对成熟的机械硬盘也大幅涨价。

“很多人以为AI只需要最快的固态硬盘,这是个误区。”一位行业分析师向记者解释,“AI训练需要高速SSD,但训练后产生的海量数据和模型,需要成本更低、容量更大的机械硬盘(HDD)来‘冷存储’,两者的需求都在爆发。”

市场研究机构集邦咨询(TrendForce)的报告证实了这一点,报告预测AI服务器将带动企业级SSD需求年增率超过50%。面对如此强劲且利润丰厚的市场,存储巨头们迅速调整了战略。三星、SK海力士、美光等厂商将大量产能转向了AI服务器必需的高带宽内存(HBM),导致普通消费级SSD的NAND芯片供应减少。

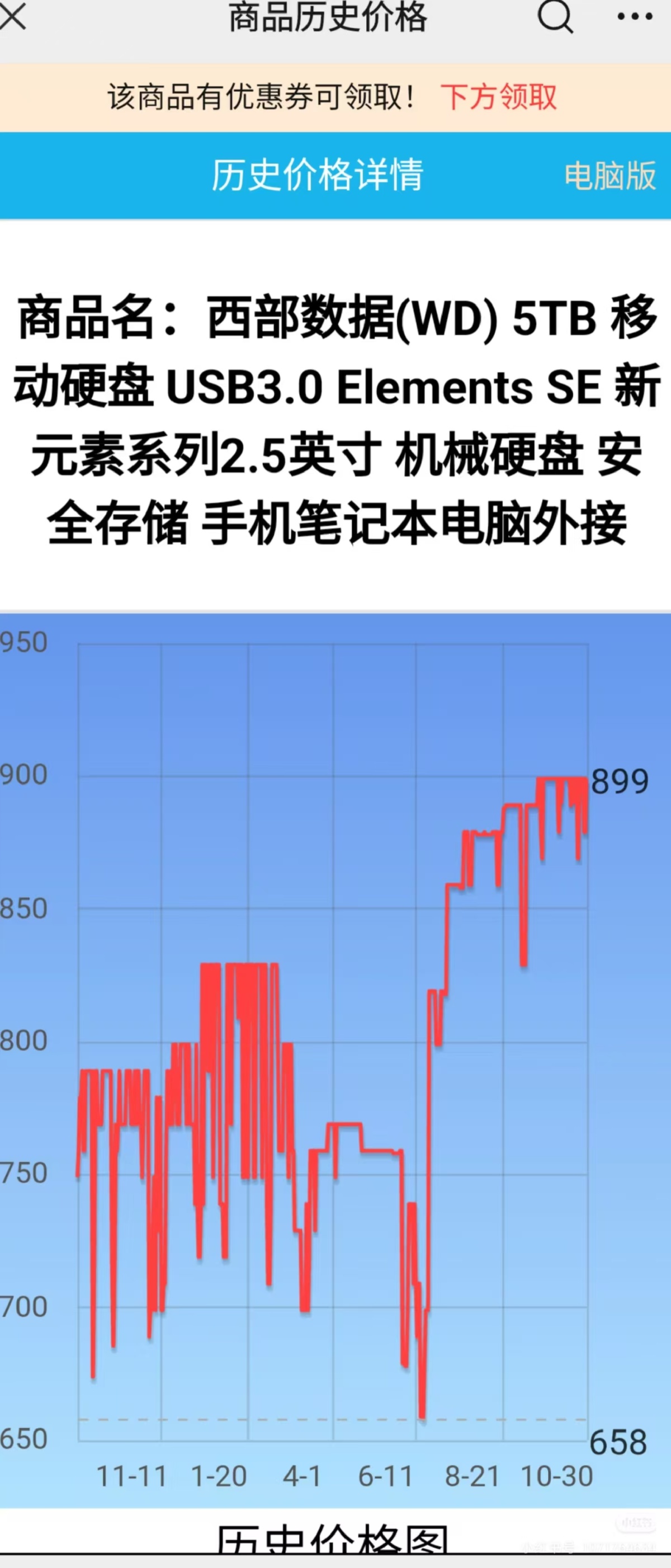

与此同时,机械硬盘市场的两大主要玩家西部数据和希捷,也采取了控制产能的策略。

西部数据CEO在公司2025年第三季度的财报电话会议上公开表示,公司目前不会增加任何单位产能,而是将重点放在提升单盘容量上。希捷也向其客户发函,称因需求恢复和产能受限,将对产品提价,并预计供应紧张的状况将持续数个季度。

近期回到“白菜价”已无可能

面对上游的“控盘”和渠道的囤积,硬盘价格的上涨趋势短期内似乎难以逆转。

“只要AI发展的趋势不变,数据中心的需求就在,上游厂商就没有降价的动力。”前述渠道商张先生判断,“至少到明年年中,价格都会在高位运行。”

这一判断与上游厂商的公开表态相符。全球第二大存储模组厂威刚科技的董事长陈立白在一次公开的法人说明会上表示,2025年第四季度才是存储“大多头”的真正起点,并预测2026年市场可能出现严重的供应短缺。

最新的涨价通知也印证了供应紧张的局面。西部数据在2025年9月已通知客户,全线机械硬盘涨价,部分产品的交付周期甚至延长至52周。三星和SK海力士也已通知大客户,计划在第四季度将部分存储产品价格上调15%至30%。

对于普通消费者而言,这意味着“等等党”的希望愈发渺茫。“如果现在是刚需,比如电脑坏了急着用,那就咬咬牙买了。”郑州的装机店老板李可建议道,“如果还指望能回到去年的‘白菜价’,那基本是不可能了。”