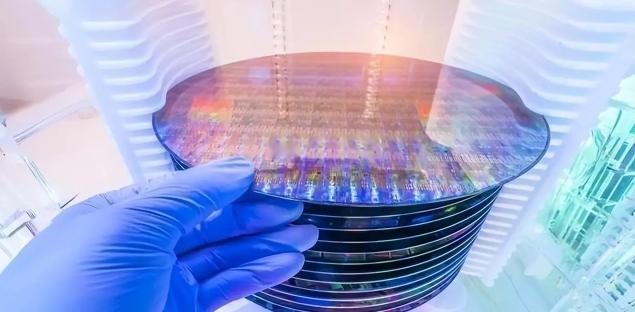

“光刻机没有一个国家可以做得到,美国都造不出,中国根本做不到!”“中国永远都造不出光刻机?”去年,中国物理学教授朱士尧在一次采访中直言:“美国做不到全链条自产,中国也不例外”,甚至认为世界上没有一个国家能造出光刻机。 这样的断言,是否真的给中国科技发展判了“死刑”? 光刻机这台“工业皇冠上的明珠”,绝非简单的设备组装。它更像一场精密的全球交响乐,十万个零件需如钟表齿轮般严丝合缝,上千家供应商在光学、机械、控制等领域各献绝技——任何环节脱节,整机便成“失声的乐器”。 荷兰ASML的EUV光刻机,正是这场交响乐的“指挥家”。德国蔡司的镜片研磨至亚纳米级平整度,美国Cymer的极紫外光源每秒钟闪烁数万次,日本的精密轴承确保工作台误差不超头发丝的万分之一。离开全球协作,即便是ASML也只能“巧妇难为无米之炊”。 朱士尧的“一个国家造不出”,道出了光刻机的产业本质,却忽略了另一个事实:中国从未奢望“单打独斗”,而是在全球协作的缝隙中,搭建自己的技术骨架。 上海微电子的车间里,90纳米光刻机正稳定运转,为国内中低端芯片产线注入动力;28纳米DUV设备已进入客户验证阶段,距离量产仅一步之遥。从“0到1”的突破,中国用了不到十年。 核心部件的突破更值得关注。华卓精科的双工件台,实现纳米级同步运动精度,打破ASML的独家垄断;国望光学的光刻镜头,接近德国蔡司水平,让“中国镜头”照进芯片制造;中科院研制的极紫外光源原理样机,虽未达商用标准,却已点亮技术路径的曙光。 挑战依然严峻。美国主导的出口管制,让高端零部件和技术服务成了“禁运品”;ASML的EUV光刻机,中国至今未能获得一台。这种“技术孤立”,倒逼中国从“依赖进口”转向“自主可控”。 有趣的是,美国虽掌握光源等核心技术,却同样造不出完整光刻机。它依赖ASML的整合能力,正如中国曾依赖全球供应链——但区别在于,中国正从“参与者”变为“规则制定者”,在光学设计、精密控制等基础领域深耕。 国家“02专项”持续加码,科研院所与企业协同攻关;“新型举国体制”将高校、工厂、资本拧成一股绳,在纳米压印、先进封装等新兴技术路线上,中国已展现出独特优势。这不是“弯道超车”,而是“换道超车”。 回望来时路,中国何曾因“不可能”而止步?从高铁打破国外技术垄断,到天眼FAST领先全球,再到空间站自主建造,哪一项不是从“空白”起步,用数十年积累改写历史? 朱士尧的“不可能”,更像一面镜子,照见科技攻关的艰辛,也映出中国不服输的韧性。光刻机不是“神话”,而是“硬仗”——需要一代又一代人啃下“硬骨头”,一毫米一毫米突破极限。 门未锁,路未绝。只要齿轮还在转动,光源仍在闪烁,中国就不会停下追赶的脚步。或许这条路很长,但能抵达终点的,从来都是那些相信“能”的人。