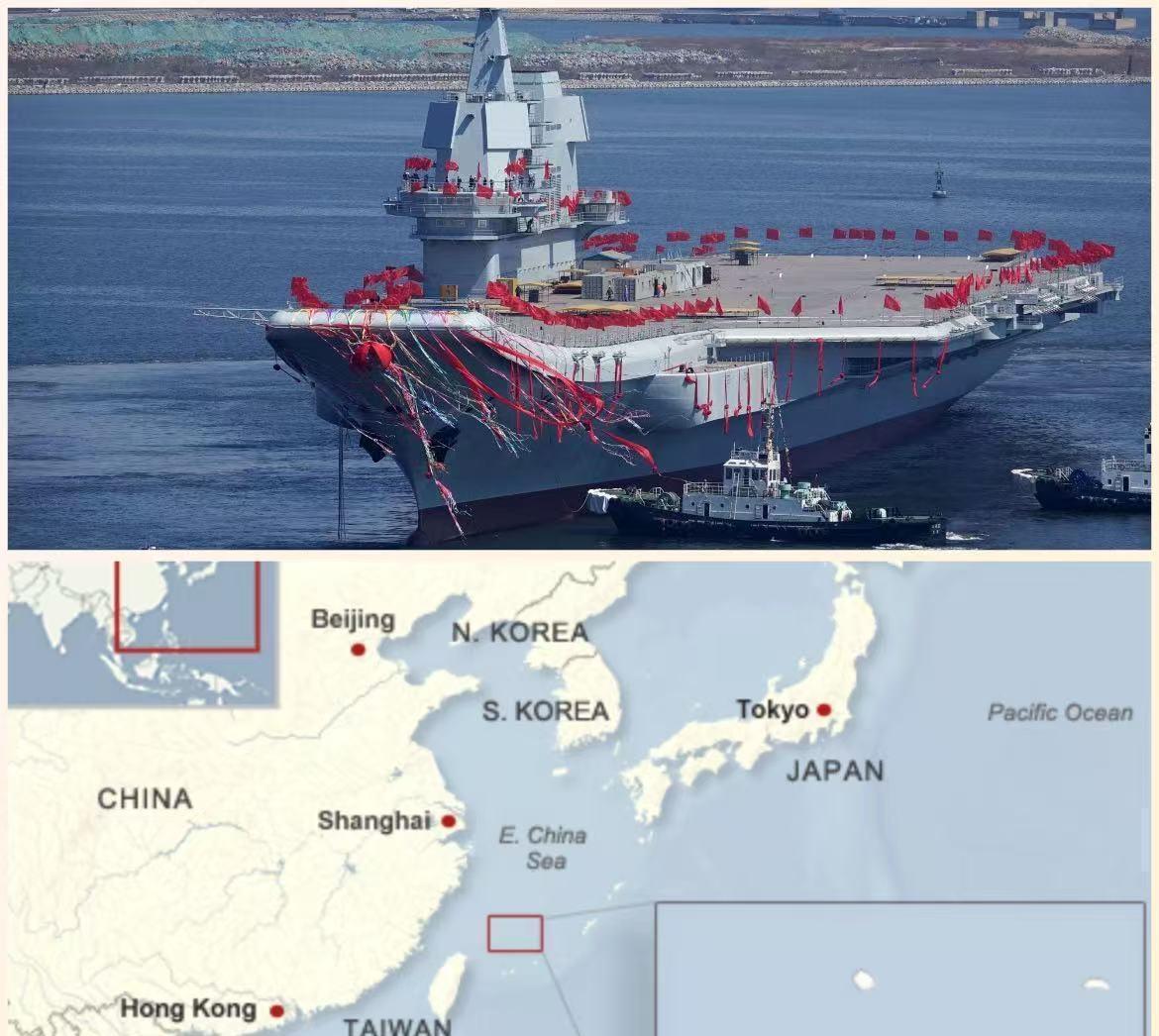

中日之战确实容易开打, 但是很难收场。 从历史上看, 唐、明、近代都有过军事较量, 都是倭寇主动挑衅。 这不是第一次,中国也不是没见过,日本更不是第一次想“以小搏大”。但今天的局势,比历史上任何一段时期都更复杂、更敏感。 日本首相官邸的会议室里,一份标注“紧急”的防务预算草案正被反复传阅,上面用红笔圈出的“远程导弹采购”字样,与墙上悬挂的日中贸易数据图表形成刺眼对比。 几十年的结构性矛盾像盘根错节的老树,历史遗留问题是深扎的主根,地缘摩擦是蔓延的侧根,而外部势力的煽动则是不断吹来的狂风——最近三年,日本军费连续突破GDP的2%,引进的“战斧”导弹射程足以覆盖中国沿海城市,这些动作背后,总少不了某些国家递来的“安全承诺”。 更让局势升温的是“台湾牌”的频繁使用。日本政客在公开演讲中把“台湾有事就是日本有事”挂在嘴边时,台下坐着的丰田、索尼等企业高管们却在悄悄擦拭额头的汗——去年日本对华出口额占其外贸总量的19.6%,汽车零部件、半导体材料等关键产业高度依赖中国市场。 中国外交部发言人在例行记者会上敲着讲台强调“台湾问题是中国内政”时,语气平静却带着不容置疑的重量。国防部公布的东部战区联合演训画面里,战机在宫古海峡上空呼啸而过,每一个动作都在清晰传递:底线不容试探。 美国在亚太的布局里,日本像是被推到前排的棋子——既希望它牵制中国,又在私下警告“别真把事情闹大”。驻日美军基地的士兵最近收到新指令:非必要不得离开营房,这与其说是戒备,不如更像一种刻意的“保持距离”。 韩国青瓦台的分析报告里写着一句话:“中日若冲突,朝鲜半岛将是第一个震中。”首尔街头的民众采访中,超过七成受访者把“希望中日冷静”列为最关心的外交议题,毕竟黄海到日本海的直线距离,还不够导弹飞十分钟。 有人说日本的强硬是演给国内看的——经济增长停滞、少子老龄化加剧,政客需要转移民众注意力;也有人认为这是对中国崛起的焦虑反应,毕竟二十年前,日本GDP还是中国的三倍,如今这个数字已经颠倒过来。 当三菱重工的工厂加班赶制导弹零件时,隔壁丰田汽车的生产线却因中国市场订单减少而被迫缩短工时。这种矛盾最能说明问题:军事上的“秀肌肉”,终究要面对经济上的“卡脖子”——中国手里握着全球近四成的稀土加工产能,而日本的精密仪器产业离不开这种关键材料。 短期看,双方都在红线边缘试探,但谁也不敢真的越界;长期来说,亚洲的未来不该由对抗书写。中国海警船在钓鱼岛海域常态化巡航的同时,宁波港的码头仍在卸载来自大阪的汽车配件,这种“斗而不破”的背后,是实力制衡下的理性选择。 历史上的中日冲突,往往始于一方误判实力;今天的和平局面,恰恰源于双方都清楚彼此的底牌。实力让我们不怕事,也让我们更懂得——能不打的仗,就坚决不打。 那些喊得最凶的“硬话”,究竟是色厉内荏的表演,还是深思熟虑的战略?或许答案就藏在日本商工会议所最新的调查问卷里:当被问及“最担心的外交风险”时,92%的企业选择了“中日关系恶化”。