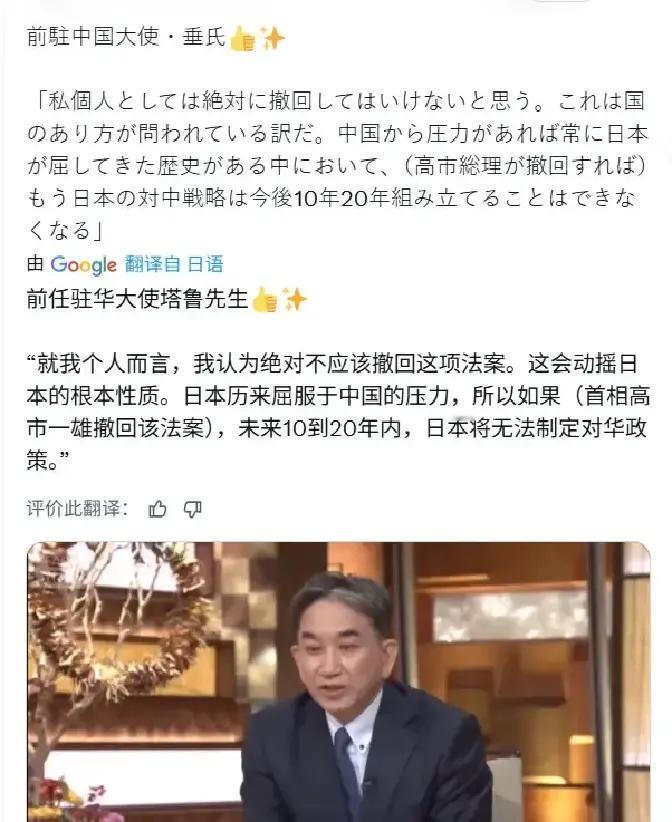

垂秀夫暴露了日本极右翼对华战略的老底 垂秀夫说:“若高市撤回言论,日本未来10到20年将无法制定对华政策”,听起来硬气,实则色厉内荏。 “撤回”怎么就后果严重了?关键在于,这从来不只是外交表态,而是一场日本精心维护的“人设”保卫战。 这话真正露了底:不是怕政策写不出来,是怕多年搭的舞台塌了。他们用一套固定剧本塑造自己“理性、受害者”的形象,把对华强硬当成政治正确。若一天说自己说错了,票仓、舆论、教材都要重新解释,很多人会问:那之前的喊话算什么? 我更关心的是内部是不是也清楚这一点。某次闭门会,有人提议缓口气,立刻被提醒“会伤害国家形象”。形象比事实重要,这才是关键。政策不难写,难的是承认旧叙事有漏洞。 媒体和智库也在这台机器上。一个标签贴久了,很多议题都会被自动导向“对抗”。企业担心市场,政客担心选票,谁敢先松手,谁就被指“软弱”。结果就是把复杂关系简化成情绪输出,短期好使,长期耗损。 如果真有年轻官员在国会说一句“我们也有责任”,他会在哪天的新闻里消失?这不是阴谋,是惯性。惯性强到让人说不出“撤回”两个字。 我不认为退一步就等于认输。对外政策是拿来解决问题,不是给自我证明上锁。承认某些说法不准确,反而能腾出空间做实事,比如危机沟通、经贸修复、人文交流。把面子当防线,最后防的是理性。 这事值得我们警惕的也一样:任何国家都可能把叙事当护身符。当你发现一句口号能决定十年策略,说明策略缺少事实支撑。别被话术带走,盯问题本身。 悬念在这:会不会出现一个节点,让他们不得不改剧本?也许是经济压力,也许是区域合作的现实,也可能是一场意外摩擦逼来真谈判。到那时,谁能先把话说清楚,谁就会在下一轮合作里占主动。 你怎么看这句“无法制定政策”?在我它更像是一张长期使用的门票。票快到期了,才显得慌。