前言

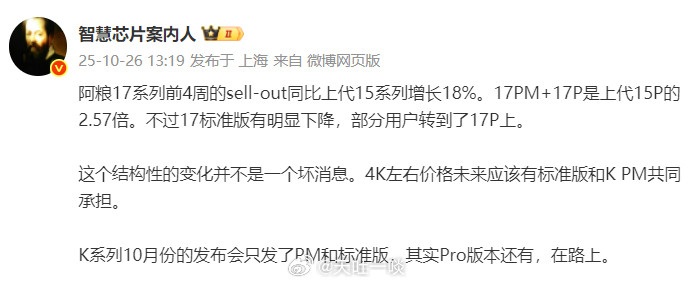

发布当天,线上渠道的库存几乎被秒清,线下门店前排长龙,小米17系列以超过200万台的首销成绩,重新定义了“爆款”的含义。这一数字不仅让业内震惊,也让曾经的质疑者不得不重新审视这家年轻品牌的成长轨迹。它不再只是性价比的代名词,而是正式迈进高端阵营的有力见证。销量的狂飙背后,是愈发成熟的消费心理:市场不再满足于“够用”,而在追求一种身份、一种质感的延伸。

正文

一、冲击200万台:小米17系列如何成为“销量神话”?

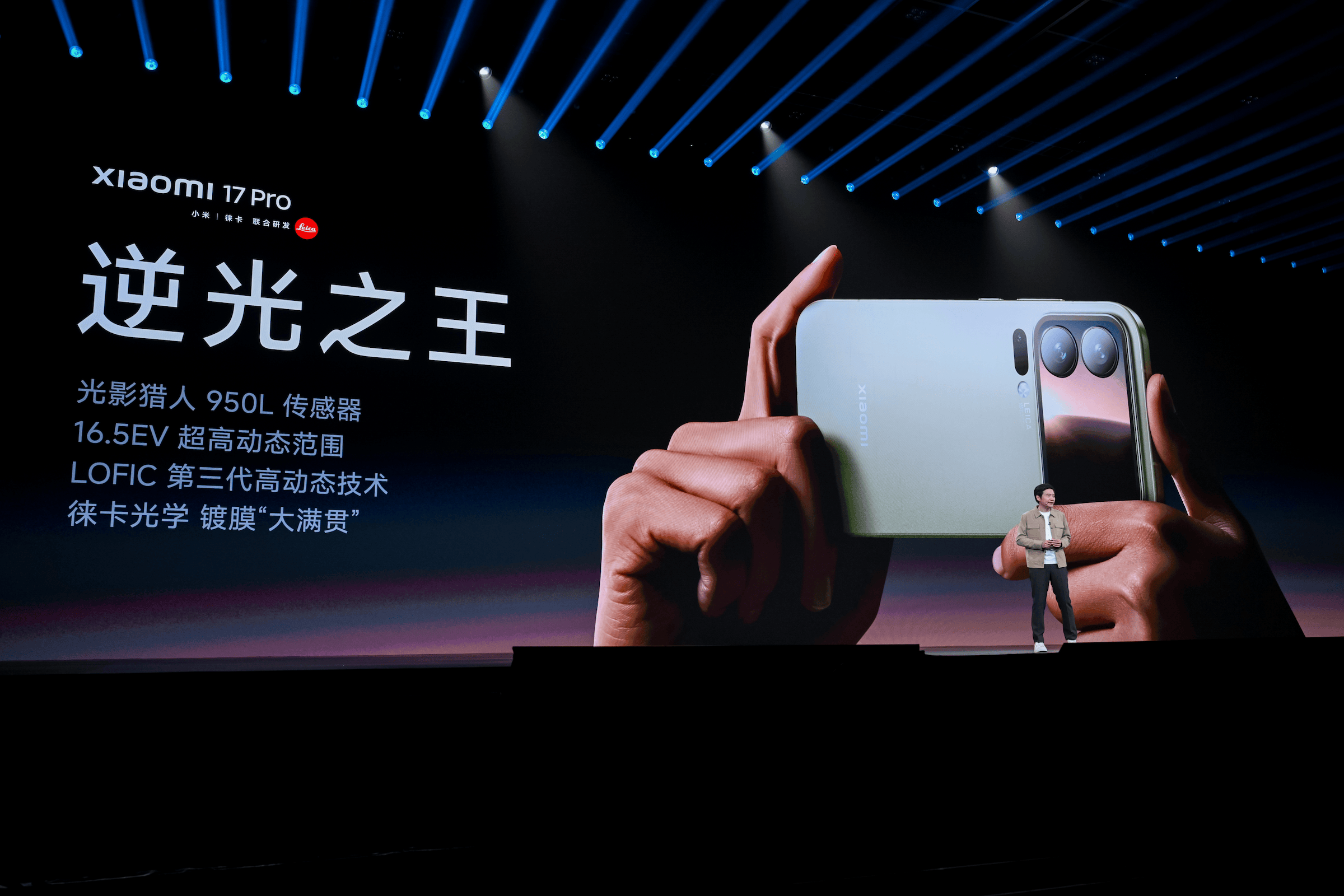

高端化趋势是这场销售神话的真正引擎。小米17 Pro与Pro Max成为主力担当,它们的定价策略精准击中用户心中“买得起的豪华”区间,比友商旗舰更显实诚,却在性能和工艺上几乎毫不妥协。屏幕、影像系统、芯片的全面升级,让消费者感受到自己在买“旗舰”,而非“妥协”。与竞品对比的冲突点尤为明显——曾经被忽视的小米,如今可以正面压制那些曾自诩高端的品牌,这种逆袭感,成为推动用户自发传播的情绪燃料。

这种销量神话不只属于品牌本身,更是一种群体的胜利感。米粉群体在社交媒体上狂欢,晒订单、晒开箱,仿佛参与了一场集体的荣耀时刻。行业纪录在这一刻被重置,友商的应对策略也逐渐浮出水面——是被动降价,还是奋力重构?而这场高端化竞赛的真正较量,才刚刚开始。

二、创新与策略双驱动:小米17系列的“破圈”武器

小米17系列的成功不是偶然,而是一次从产品到策略的系统化突围。最引人注目的“妙享背屏”,不仅仅是一次视觉上的创新,更是一种对传统主机设计思维的挑战。它让手机不再只是“正面故事”,而是提供了第二维的交互空间——通知、自拍、音乐操控,甚至可以定制个性动画,使用户与设备之间的联结更生动、更私密。这种看似小众的设计,却在真正的使用场景中带来了心理上的优越感,仿佛拥有了一块能与众不同的“身份标识”。背屏的存在,让小米在高端智能手机设计中第一次展现出大胆而自信的姿态,把“创新”不仅当作技术手段,更是品牌灵魂的延伸。

与此同时,小米高端化战略的落地精准得令人惊讶。过去,它被贴上性价比的标签,难以被高端市场接纳。而在17系列中,定价策略、设计语言、品牌定位已全面翻篇。比起友商的昂贵旗舰,小米给出了更聪明的价格区间——让用户觉得这是“值”的投资,而非“烧钱的奢侈”。它通过将顶级配置压缩到更理性的价格体系中,完成了从“受限选择”到“主动认可”的角色转变。更巧妙的是,首销档期的选择并非随意。国庆黄金周成为它的“独角戏战场”:当友商还在预热阶段,小米已经强势占据了舆论高地和销售窗口,以节日情绪作为流量催化,将消费者的购买冲动转化为实际销量。这一“抢跑战略”几乎击穿了竞争对手的防御线,也彻底撕开了国内高端手机市场的竞争格局。

竞争中的冲突点尤为鲜明。对比来看,友商在同一时期或因新品迭代延迟、或因营销策略保守,被迫在热点话题中充当陪衬角色。而小米,则利用社交媒体的病毒传播与明星代言形成双重轰炸效应,让“创新”成为全民话题。背屏设计成为网络挑战与创意视频的源泉,甚至引发海量用户二次创作,进一步扩大了品牌的传播半径。这种自下而上的爆发,让传统的高端品牌陷入尴尬,他们的“稳定”反而被解读为“缺乏想象力”。在这一轮短兵相接中,小米以“产品创新+市场策略”双驱动,实现了真正的弯道超车——用一款手机,撬动了整个行业的竞争重心。

用户的反馈证实了这场“破圈”的成功。背屏设计并非噱头,而是开始进入主流审美的视野。年轻用户视其为潮流符号;职场人士则把它看成提高效率的智能助手。品牌与用户之间的关系,第一次从单向购买转变为双向互动。小米不仅卖出设备,更卖出了“群体认同”。而这一认同,将成为它继续冲击全球高端市场的底气。

三、行业洗牌与未来战局:小米点燃的新一轮“内卷”

小米17系列的登场,像是一颗投向平静湖面的重磅炸弹,激起整个行业的连锁震荡。凭借创新外观与策略组合,它不仅赢得阶段性市场胜利,更逼迫友商在技术、定价、营销等多个维度快速应变。高端旗舰市场原本讲究稳步更新,而现在却被迫进入“加速迭代”模式。新的芯片研发计划被提上日程,供应链资源争夺战愈演愈烈,从设计理念到营销话语,几乎所有品牌都在抢夺那份“高端感”的定义权。小米用17系列打乱了原有节奏,它不只是卖出一款爆品,而是重新校准了整个行业的游戏规则。对手们的反应显得慌乱而急躁:有人仓促推出半成熟机型,有人被迫降价迎战,这种被动应对加速了市场的“内卷化”趋势。

而这种内卷,正在以肉眼可见的方式蔓延。未来旗舰市场的竞争将不再只是屏幕刷新率或镜头规格的比拼,而是关于芯片与算力的战争。2nm制程芯片的量产在即,技术门槛和生产成本的骤升意味着价格体系可能再次改写。与此同时,高性能存储与AI算力的需求不断推高成本,厂商之间的定价策略开始分化——有人坚持高溢价以维持品牌形象,有人则选择突袭性降价来赢得短期销量。消费者因此陷入两难:是继续追逐技术的“天花板”,还是选择预算内的理性升级?小米17系列的成功,让用户重新思考性价比与体验的平衡,也让行业不得不面对一个现实——技术创新已不再是单纯的卖点,而是市场竞争的生死线。

结语

在这种激烈的战局下,真正的危机才刚刚开始。大量品牌被迫跟随趋势,但缺乏原创力的追逐,最终可能演变成一场“同质化灾难”。创新与价格战的边界变得模糊,谁能率先找到新的增长引擎,就能主导下一阶段的市场秩序。小米的胜利让人振奋,却也揭示出高端市场的隐忧——过度竞争容易消耗品牌力,短期销量未必能支撑长期领导地位。米粉的胜利只是序章,更大的考验来自全球视野的扩展与技术生态的稳固。

评论列表