当我们谈论夏朝“家天下”的开创时,总有两个绕不开的疑问:河南二里头遗址到底是不是夏都?传说中的夏朝,真的连成熟文字都没有吗?这两个争议,不仅是考古学界的“世纪难题”,更直接影响着我们对中华文明“第一个王朝”的认知——毕竟,没有“都城”的王朝显得模糊,没有“文字”的文明总让人觉得缺了关键证据。今天,我们就扒开考古发现的细节,看看这些争议背后藏着怎样的逻辑与证据。

一、二里头遗址:夏都的“最强候选”,还是早商的“隐形都城”?

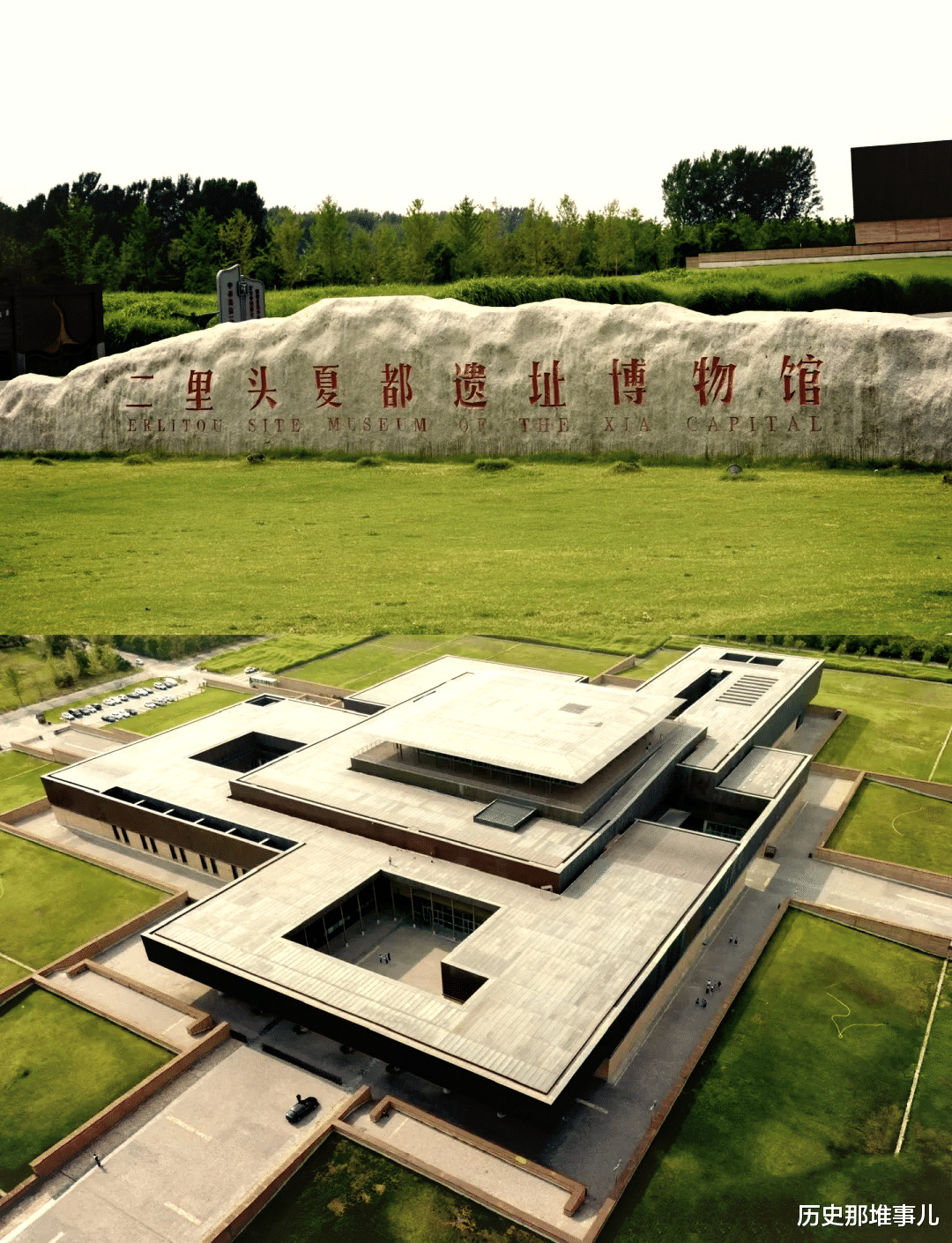

提到夏朝考古,没人能绕开河南偃师的二里头遗址。自1959年徐旭生先生带队发现它以来,这里出土了中国最早的宫殿建筑群、最早的青铜礼器群、最早的铸铜作坊——这些“第一”,让它天然成了“夏都”的热门人选。但半个多世纪过去,学界对它的身份仍没达成共识,核心矛盾就一个:没有直接文字证明“这里是夏”。

1.支持“二里头是夏都”:三大证据的底气

主张“二里头为夏都”的学者(以邹衡先生为代表),手里握着三把“硬牌”,每一张都紧扣文献与考古的对应:

-年代对得上:碳十四测年显示,二里头遗址的主体年代约为公元前1750年—前1500年,这正好卡在文献记载的“夏晚期至早商初年”。《竹书纪年》说夏代“自禹至桀十七世,有王与无王,用岁四百七十一年”,而二里头的年代,恰好能对应夏桀亡国前的“夏晚期都城”(比如文献中的“斟鄩”)。

-规格够得上:二里头遗址的核心区有一座面积达12万平方米的宫城,里面有宫殿基址、宗庙祭祀区,还有专门的青铜礼器作坊——这不是普通部落能拥有的,而是“王朝都城”的标配。更关键的是,出土的青铜爵、青铜斝等礼器,已经形成了“列鼎制度”的雏形,这正是“国家权力等级”的体现,和夏朝作为“第一个王朝”的身份完全匹配。

-地域合得上:《左传》《史记》都提到,夏人的活动中心在“伊洛河流域”(今河南中西部),而二里头正好位于伊洛河下游,距离文献中夏代晚期都城“斟鄩”的位置高度吻合。更重要的是,二里头文化的分布范围,和夏部落活动的“中原核心区”几乎重叠,没有理由把这个“规模最大、规格最高”的遗址排除在夏都之外。

2.质疑“二里头是夏都”:两个绕不开的硬伤

但反对者(早期以郑光先生为代表)也有自己的理由,而且每一条都戳中“要害”:

-最致命的缺漏:没有“夏”字。考古学认定“都城归属”,最直接的证据是文字(比如殷墟出土的甲骨文明确写着“商”),但二里头遗址至今没发现任何能证明“这里是夏”的文字——无论是青铜器上的铭文,还是陶器上的刻画符号,都没有出现“夏”“斟鄩”或夏王名号。反对者认为:“我们不能仅凭‘年代、规格、地域’就硬套‘夏都’,万一它是早商的都城呢?”

-文化衔接的模糊:夏与商的“分界线”在哪?二里头遗址的晚期(第四期),出土了和早商“偃师商城”高度相似的陶器(比如绳纹陶鬲),这说明它和早商文化有重叠。反对者提出:“如果二里头晚期已经是商文化,那它的早期会不会也是商文化的‘前身’?”更麻烦的是,早商的偃师商城就在二里头遗址附近(仅6公里),两个“高规格遗址”同时存在,到底哪个是商汤灭夏后的“新都”?如果偃师商城是早商都城,那二里头的“夏都”身份就更站不住脚了。

3.最新进展:争议没停,但“夏都”的声音在变强

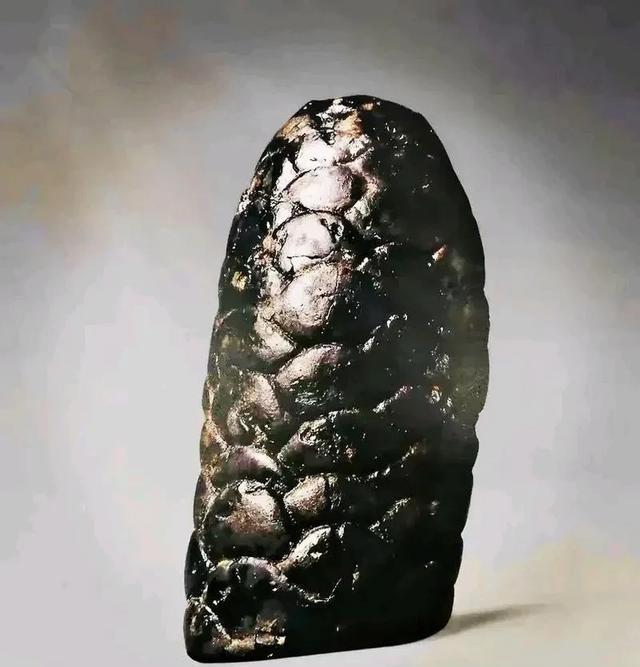

近几年的考古发现,让“二里头是夏都”的证据更扎实了些:2020年,二里头遗址新发现了宫城北侧的“祭祀区”和“贵族墓葬”,出土了绿松石龙形器(象征王权的礼器),进一步证明这里的“王权属性”;同时,对二里头文化与“新砦期文化”(被认为是夏早期文化)的衔接研究显示,二里头文化正是新砦期文化的延续——这意味着,它不是突然出现的“早商文化”,而是夏文化的“自然发展”。

不过,争议仍未结束。有学者调侃:“只要二里头没挖出写着‘夏’字的甲骨,这场争论就会一直持续下去。”

二、夏代文字:是“没找到”,还是“根本没有”?

如果说二里头的争议是“都城归属”,那夏代文字的争议就是“文明高度”——一个没有成熟文字的“王朝”,能算真正的“文明古国”吗?关于这个问题,学界分成了“乐观派”和“谨慎派”,吵了几十年。

1.乐观派:夏代有文字,只是我们还没找到(或没认出)

主张“夏代有文字”的学者,理由很实在:文明发展不会“跳步”,商代甲骨文已经是成熟的文字系统(有4000多个单字,能完整记录句子),它不可能凭空出现,必然有“前身”——这个前身,就应该是夏代文字。他们手里的证据,主要有两个:

-二里头的“刻画符号”:文字的雏形?二里头遗址出土的陶器上,有20多种刻画符号(比如“一”“二”“×”“○”,还有一些类似“耒”“井”的象形符号)。部分学者(比如李学勤先生)认为,这些符号不是简单的“标记”(比如计数、记工),而是“原始文字”——它们有固定的形态,能表达特定含义,而且部分符号和甲骨文里的字(比如“耒”“井”)很像,可能是甲骨文的“祖先”。

-陶寺遗址的“朱书文字”:夏代文字的“活证据”?虽然陶寺遗址(山西襄汾)主要被认为是“尧都”,但它的晚期年代和夏早期重叠。1984年,陶寺遗址出土了一个扁壶,壶身上用朱砂写了两个字,其中一个被解读为“文”,另一个被部分学者解读为“尧”——这是目前发现的、最接近夏代的“文字”。乐观派认为:“陶寺能有朱书文字,比它晚的夏朝没理由没有;而且《尚书》《左传》都引用过《夏书》,如果夏代没文字,《夏书》难道是后人伪造的?”

2.谨慎派:没发现就是“没证据”,不能靠“推测”

但谨慎派(比如郭沫若、陈梦家先生)的态度更“硬核”:考古学讲“证据为王”,没找到成熟的夏代文字,就不能说“夏代有文字”。他们的反驳也很有力:

-“刻画符号”≠“文字”:二里头的陶器符号,数量少、不成体系,不能记录语言(比如不能组成句子、表达完整意思),这和甲骨文的“成熟文字”差太远。很多新石器时代的遗址(比如半坡、姜寨)也有刻画符号,但没人说那是“文字”,凭什么二里头的符号就是“夏代文字”?

-甲骨文的“突然成熟”:可能有特殊原因。谨慎派认为,甲骨文之所以“成熟”,可能是因为商代人“突然重视文字记录”(比如用于占卜),而夏代人可能把文字写在竹简、木牍上(这些材料容易腐烂),或者夏代文字的使用范围极窄(只在王室内部),所以没保存下来。但“没保存下来”不等于“存在”——这是“推测”,不是“证据”。更关键的是,如果夏代有文字,为什么商代人不用夏代文字,反而创造了一套全新的甲骨文?这在逻辑上说不通。

3.争议的核心:我们对“文字”的定义太“苛刻”了?

其实,这场争议的本质,是“文明标准”的分歧:西方学界曾认为“文字、城市、青铜器”是文明的三大标准,所以没文字的夏朝,总被质疑“不是文明古国”。但中国学者(比如苏秉琦先生)提出:“中华文明有自己的特点,不能用西方标准硬套——二里头的宫殿、礼器、国家机器,已经证明它是‘王朝文明’,有没有文字,只是‘文明的表现形式’,不是‘文明的唯一标准’。”

争议的意义:比“答案”更重要的,是对“文明起源”的敬畏

其实,无论是二里头的“夏都之争”,还是夏代文字的“存在之争”,都不是“非黑即白”的问题。这些争议恰恰说明:中华文明的起源,不是一本“写死的史书”,而是一片需要我们慢慢挖掘的“活土壤”。

如果二里头最终被证实是夏都,我们会更清晰地看到“家天下”王朝的具体形态——那座宫城、那些礼器,就是“权力世袭”的物质证据;如果夏代文字未来被发现,我们就能直接读到夏朝人的想法,而不是靠文献“推测”他们的生活。但即便这些争议暂时没有答案,也不影响夏朝的“历史地位”——毕竟,大禹治水的传说、启夺位的故事、少康中兴的逆袭,早已融入中华民族的文化基因,成为我们理解“统一”“治理”“传承”的起点。

就像考古学家许宏说的:“二里头的价值,不在于它是不是夏都,而在于它是‘最早的中国’——它第一次出现了王朝的雏形,第一次把‘天下’的概念,变成了实实在在的宫殿、城池和礼器。”而夏代文字的争议,也提醒我们:文明的发展从来不是“直线前进”,有些东西可能永远埋在地下,但我们对“根”的探索,永远不会停止。

或许,这就是考古的魅力——它让我们在争议中更深刻地理解:中华文明不是“天生强大”,而是在一次次探索、一次次碰撞中,慢慢长成今天的样子。而我们,都是这场漫长探索的继承者。

评论列表