随着气温降低,感冒发烧的人也逐渐多了起来,特别是小孩,对温度感知更敏感,医院儿科经常排起长队。

不少家长为孩子用药问题苦恼不已:口服药物服用方便,见效慢,孩子还不配合;输液治疗虽然见效快一些,但耽搁时间长、花费也相对较高。

很多8090后家长不禁想起小时候的屁股针,为什么就不再流行了呢?这篇文章我们就开聊一下,曾经便宜又好用的屁股针,为何会逐渐消失在医疗诊治过程中。

在了解屁股针之前,我们要先说一下常用的注射方式。

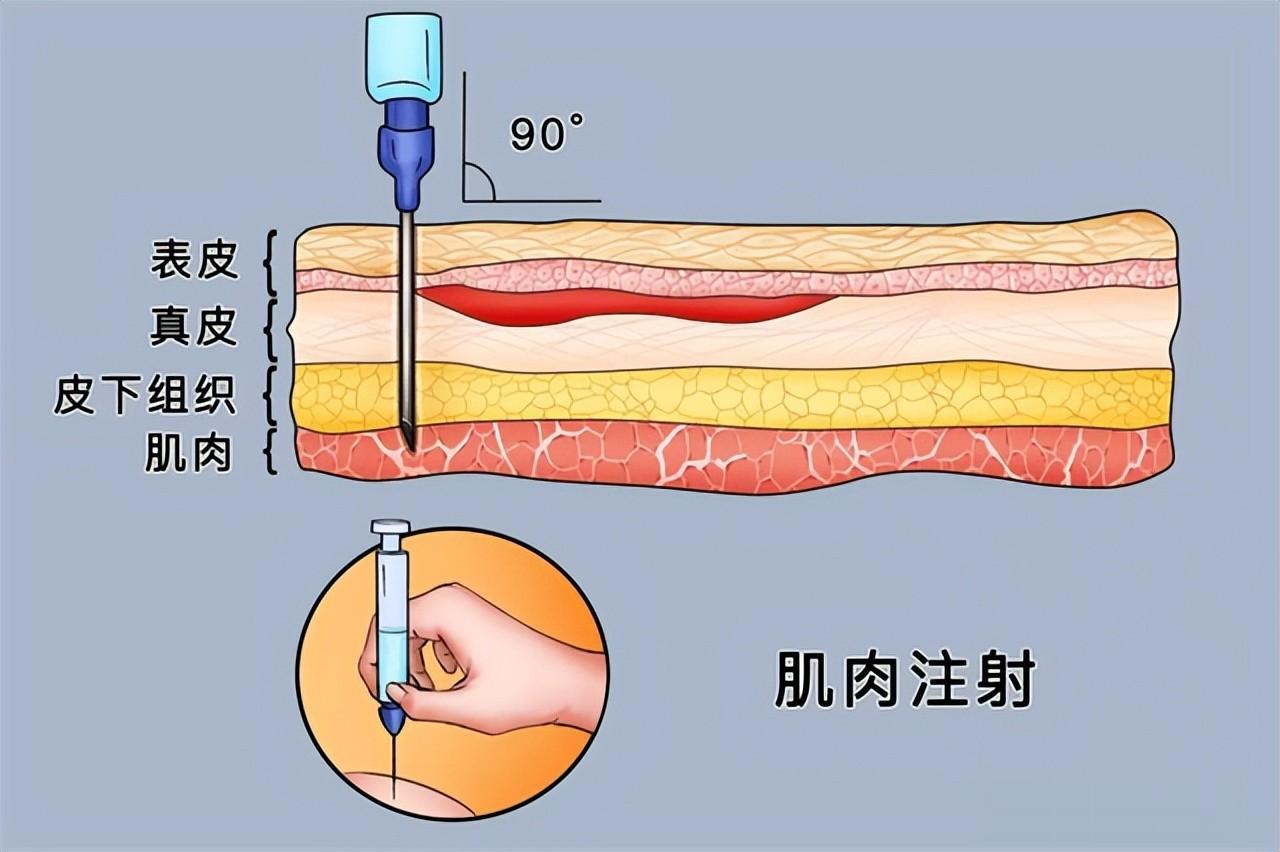

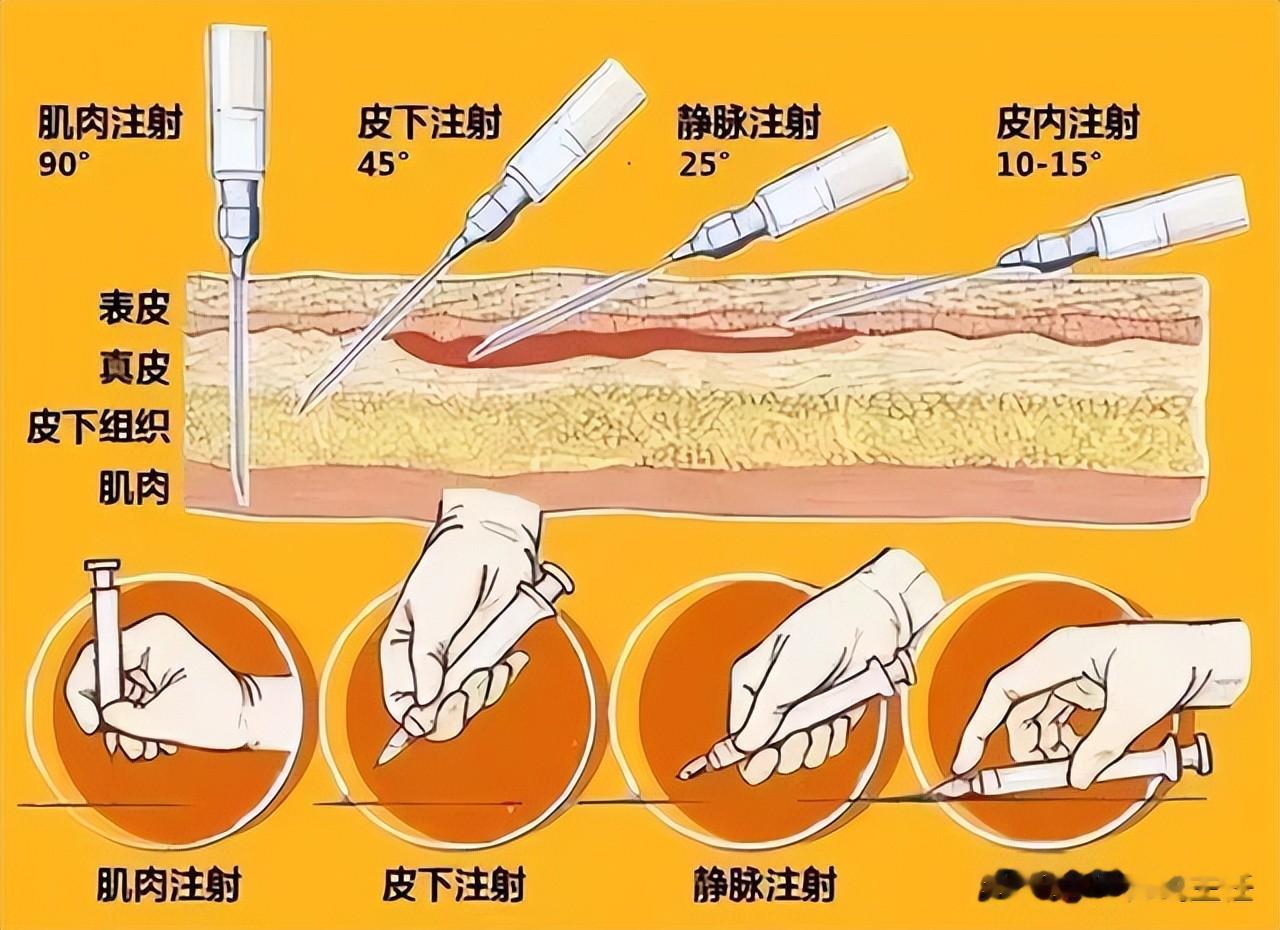

一、日常医疗治疗中,常用的注射方式有哪些?1.肌肉注射

是指将注射器吸入药液后,注射到臀部、三角肌等肌肉比较丰富的组织中,因为肌肉中血管比较丰富,药物被毛细血管吸收后,可以随小静脉或淋巴循环,再进入大静脉,通过血液循环到达病灶部位,避免肝脏代谢,发挥作用更迅速。

此外选择在肌肉组织中注射,还因为肌肉中神经末梢相对较少,对痛觉的感知较轻。

如今很多疫苗类药物,依旧选择肌肉注射的方式,之所以还保留这种注射方法,是因为为了增加注射入体内的抗原,被肌肉组织中的免疫细胞(树突状细胞、巨噬细胞等)更深层次的接触,更好激发免疫应答。

肌肉组织体积大,对于疫苗药液刺激,产生的不良反应相对更少,避免对神经系统造成损伤,兼顾安全与有效性。

如果需要长时间肌肉注射药物治疗,别选在局部地方,需要时常更换位置,否则容易出现局部肌肉红肿、麻木,甚至是变硬。通过热敷或按揉针刺部位,加速血液循环,改变身体的不适。

2.皮内注射

皮内注射的部位,属于表层和真皮之间,由于位置比较浅,容量很小,注入少量药液,有一个优势是,便于观察药物是否对机体产生某些不良反应。

如今皮内注射也依旧有着广泛应用,最常见的是应用于抗生素、造影剂等在使用前的过敏实验。注射药物一定时间后,观察局部皮肤有无红肿、皮疹等症状。

利多卡因等在麻醉前,要稀释药液、皮内注射做试验,没有明显过敏症状才可应用。

卡介苗是疫苗中的一个特殊存在,注射方式采用皮内注射接种,因为此类疫苗属于减活毒疫苗,频率注射能更好地把控疫苗分布和用量,同时刺激皮肤内的朗格汉斯细胞做出应答,产生特异性免疫。

大多数注射卡介苗者都是婴幼儿,如果采用其他注射方法,可能会引起全身性的不良反应,无法确保安全性。

皮内注射位于神经末梢比较丰富的位置,操作时疼痛感强,年龄小的患儿可能不配合,需要操作者精准把握,以防误伤。

因为皮内组织对药物的吸收较慢,药物发挥作用时间要相对较长。

3.皮下注射

皮下注射,就是注射部位在皮肤之下,比肌肉注射深度要浅的脂肪层中,此类注射位于皮下脂肪层中,阻力较小,疼痛感轻;药物吸收速度比较平均,药效发挥更稳定,也避免了对胃肠道的刺激。

最常用的皮下注射药物是胰岛素。选在这一部位的原因是,脂肪层中血管少,药物吸收速度更缓慢,胰岛素释放速率下降,防止出现血糖的剧烈波动。

除此之外,一些疫苗、激素也选择用皮下注射,比如生长激素。

皮下注射位置特殊,药物只存在于皮下脂肪中,容量有限,所以每次注射药物的量较少,否则会影响药物的吸收。

4.静脉注射

大部分情况,是将药物溶于生理盐水或葡萄糖中,直接输入到静脉血管中,避免中间的药物消化吸收过程,更不经过肝脏的代谢,能精确把控血药浓度,起效快,迅速输送至全身。

对于急救昏迷、无法口服药物、呕吐腹泻引起严重脱水等情况,能迅速缓解患者症状。

静脉注射药物直接进入血液,具有两面性,药物入血速度过快,如果发生毒性反应或过敏反应,效果更剧烈、更严重。

此外,静脉注射需要刺入静脉,这个过程不仅疼痛,还会造成血管的损伤,长期输液会引发静脉炎,并且导致静脉增生变硬。药液渗漏,还会引起局部血药浓度过高,会引起组织坏死。

在静脉注射操作过程中,若不注意无菌操作或输液完成后,不小心感染,严重者会出现败血症。

屁股针属于肌肉注射的一种,特指注射部位在臀部肌肉丰满处的肌肉注射。很多成年人,如今想起来仍记忆犹新,打屁股针实在太疼了。这也是屁股针退出主流的原因之一。

二、除了疼痛外,屁股针为啥不流行了?成年后依旧对屁股针印象深刻,很大一部分原因是疼痛存在感强,难以忘记,为何屁股针非常疼呢?

几十年前,医疗条件有限,注射器的等医疗器材的制备工艺要差一些,多为钝针头,而且针头多能重复使用,并非一次性用具。这种针头用过后,经过高温消毒后,再应用于下一个患者。

针头用久了,会有损耗,可以经过打磨再用,但无论从哪个角度来讲,这种针头扎进肉里,想想就觉得疼。

由于屁股针是肌肉注射,穿过的皮肤层数较多,大概2-3厘米,伤口深疼痛感自然加重。

屁股针要避开血管,为了避免出现这一情况,针头刺入肌肉时,操作者需要回抽注射器,查看有无血液回流。抽吸的过程,也会使疼痛感加剧。还有一些药物,对肌肉组织也有刺激性,在注入时会产生疼痛。

特别是那些比较胖的群体,脂肪层比较厚,进针角度、以及深度都要有一定专业性,否则就会影响药物的吸收。相对的,针孔会更深,伤口恢复正常也需要更多时间。

屁股针逐渐退出主流,也是医疗行业发展的一个体现。臀部的肌肉多,重要神经也不少,比如坐骨神经。在注射过程中,位置不当,若对神经造成损伤,会引发神经疼痛、麻木,有些甚至造成下肢功能妨碍。

如今经过几十年的研究,药物的剂型更丰富,很多可以用口服代替针剂,比如注射用青霉素,肌肉注射时,由于钾离子的存在。疼痛感非常明显,很多人对此望而却步,如今所用剂型多为口服或静脉注射,安全性更高。

还有很多以前曾经用过的儿童退烧药,采用肌肉注射,几十年的发展已经证实,这些药物在安全上存在问题,肝肾损害大,被禁止用于儿童。

每次打屁股针前,还要面临一个问题,那就是该褪下左边还是右边的裤子。臀部属于比较私密的部位,虽然扎针时也不是全脱掉,只是露出这与皮肤,可很多人都会觉得尴尬,或觉得暴露隐私,有一定的心理压力。

所以,如今药物有其他途径的用法,就尽量改变为更安全有效的方式,而一些脂溶性的药物针剂,维生素D针剂,以及B族维生素补充剂注射液等,目前仍选择用屁股针方式。

三、如何克服对打针的恐惧?

三、如何克服对打针的恐惧?如今很多人哪怕不打屁股针,仍然对针头保持恐惧。有些是出于对针头等锐器的刺痛的联想或记忆,害怕被伤害;有些对刺痛比较敏感,给是生理上无法改变的,天生遗传基因如此。

不要觉得这是开玩笑,恐针、晕针严重者,会出现面色发白,心跳加速、出冷汗、恶心,甚至是晕厥等症状。

这是中医和西医治疗上,都难以避免的一个话题。当出现这种情况肌肉就会额外紧张,进针都很困难。要减少对打针的恐惧,可以通过聊天、玩小游戏转移注意力,深呼吸放松全身肌肉等方式,其实只有短暂的肌肉保持放松,很快就能完成打针。

如果在打针过程中发生了晕针现象,医务人员立即拔出针头,停止注射,让晕针者平躺,解开衣领保持呼吸通畅;尽量将脚抬高,促进血液回流入心脏和大脑,确保供血充足。

晕针症状较轻,可以喝点温开水或糖水,及时补充能量;若发生晕厥,要及时抢救。

有过晕针前科或对针特别恐惧的群体,在打针时要提前告知医生和护士,提前防止意外发生。

很多害怕打针的人,在不得不打针时,扭头或闭眼不看,试图“掩耳盗铃”克服恐惧,可往往,适得其反,恐惧感会加重。

《心理科学》杂志上,发表的一篇的相关研究发现,打针时采用闭眼或扭头不看的方式,会带来未知恐惧,大脑不自觉思考什么时候针会扎好,神经系统会在不知不觉中分泌激素,发生心跳加快、呼吸急促、出汗量增加等生理变化。

相反,若直视恐惧,反而生理上的变化,会向利于镇痛方向的发展。

因此,下次打针时,无论是成年人还是儿童,别再畏惧打针,从容面对,才是对自己的身体和健康着想。

小时候打的屁股针就是肌肉注射,如今随着医疗水平的提高,很多药物发展出了其他剂型,不再使用肌肉注射,更大程度确保了药物的安全性。

参考文献

1.《真的想问:小时候流行的“屁股针”,为什么消失了?》科普中国2025.9.8

2.《小时候流行的“屁股针”,为什么消失了?》湖北药监2023.10.19

评论列表