破五毒,致清明:向内觉醒的修行核心

在追寻生命自由与觉醒的道路上,我们并非被外界的强敌所困,而是深受内心五种根深蒂固的习气羁绊。佛家称其为“五毒”,道家唤作“五贼”,即贪、嗔、痴、慢、疑。它们如枷锁、火焰、迷雾、高墙、深渊,日复一日消耗着我们的精气神,阻断着通往清明与自在的归途。

《大智度论》有言:“贪欲深广,过于巨海;五盖浓厚,譬如黑云。”修行的真谛从非向外求索神通妙法,而是向内清除这五种心毒。唯有识破其真面目,方能挣脱束缚,踏上真正的解脱之路。

贪:挣脱欲望的无尽枷锁

“贪”是对外物无止境的索取,对名利、享乐等的永不满足。《佛遗教经》中早有警示:“多欲之人,多求利故,苦恼亦多。”贪欲如同饮盐水止渴,越索求越匮乏,永无停歇之日。

在商场上,有人赚得百万仍觊觎千万,坐拥豪宅仍渴求游艇,手握权力仍追逐更高权位,在欲望的跑步机上疲于奔命,却从未感受过内心的富足;在日常生活中,有人贪图美食损伤脾胃,贪图安逸荒废时光,贪图他人认可迷失自我;即便在修行之路上,也有人贪求神通、境界与功德,将修行异化为另一种形式的追逐。

《道德经》坦言:“罪莫大于可欲,祸莫大于不知足。”贪欲的本质,是让人深陷“缺乏”的幻觉,无视当下已有的福报。破除贪念,并非否定合理需求,而是从“越多越好”的执念中觉醒,学会在简朴中体悟富足,在知足中收获真正的自由。

嗔:熄灭愤怒的无明之火

“嗔”是对不如意之事的愤怒与抵触,是心中燃烧的无明之火。古德云:“一念嗔心起,百万障门开。”这把火既能烧毁人际关系,更会侵蚀自身的身心健康。

职场中,有人因一句批评怀恨数月乃至数年;家庭里,夫妻为琐事争吵不休,将家变成战场;网络上,人们因观点不合恶语相向,在虚拟空间宣泄现实愤懑。这些看似对抗外界不公的行为,实则是对自我的惩罚。

医学研究早已证实,长期处于愤怒状态的人,心脑血管疾病的发病率远超普通人。嗔恨就像握着燃烧的木炭想要投掷他人,最终先烧伤的是自己的手。《四十二章经》亦言:“恶人害贤者,犹仰天而唾,唾不至天,还从己堕。”嗔恨的能量终究会反噬自身。

消除嗔恨并非压抑情绪,而是看清愤怒背后的执念——生气往往源于现实未按自身期待发展。修行的关键,便是放下“世界应当如何”的固执认知,学会接纳事物的本来面貌。当不再强求万事如意,嗔恨便失去了生长的土壤。

痴:驱散无明的认知迷雾

“痴”是对事物真相的无知,是颠倒梦想的根源。《心经》中“无无明,亦无无明尽”所提及的“无明”,正是“痴”的核心,它让人混淆真假、错把痛苦当快乐,在轮回中重复犯错。

最常见的“痴”,是将无常视作永恒。有人耗费巨资保养容颜,却不懂青春本是过客;有人死守变质的感情,不愿接受人心易变的真相;有人囤积财富却拒绝布施,误以为金钱能带来永恒的安全感,殊不知“万般带不走,唯有业随身”。

更深层的“痴”,是对自我的执着。人们坚信有一个独立不变的“我”存在,由此产生“我的身体”“我的财产”“我的观点”等分别心。这个虚妄的“我”,成为一切烦恼的源头,让人在患得患失、争名夺利中耗尽一生。

破除愚痴,需要的不是知识的堆砌,而是对实相的洞察。当真正领悟“诸法无我、诸行无常”的道理,亲证“缘起性空”的真谛,痴的迷雾便会自然消散。这并非单纯的信仰,而是需要在生活中反复观照、体悟的修行功课。

慢:推倒傲慢的自我高墙

“慢”是自我膨胀的心态,表现为自视甚高、轻视他人。《俱舍论》将“慢”分为七种,无论是“我胜慢”“我等慢”还是“卑慢”,本质都是自我中心主义的变种。

那些取得一点成就便目空一切的人,用傲慢在自己与世界之间筑起高墙:这堵墙隔绝了学习的机会,因他们认定自己已无所不知;破坏了人际关系,因无人愿与傲慢者同行;更阻断了成长的可能,因唯有谦卑之心才能容纳新的智慧。

现代社会中,“慢”的表现更为隐蔽:有学历者轻视无学历者,富裕者轻视贫困者,年轻人与老年人相互轻视。每个人都在比较中寻找优越感,用他人的短板证明自己的价值。即便在修行圈子里,也有人以修行时长、境界高低区分彼此,用“修行”喂养傲慢之心。

《论语》有言:“如有周公之才之美,使骄且吝,其余不足观也已。”一个人即便才华横溢,若心怀傲慢,便失去了真正的价值。真正的修行者,当如成熟的稻穗,越饱满越低垂。当放下“我比别人强”的执念,看见每个生命的独特价值,慢心便会自然瓦解。

疑:走出怀疑的迷茫深渊

“疑”是对真理的怀疑,对因果的不信,对修行道路的摇摆不定。《大智度论》中说:“疑者,于诸谛理犹豫不决。”这种无意义的疑惑让人踌躇不前,浪费宝贵的生命时光。

有人怀疑因果,困惑“我行善为何仍遭不幸”,却不知因果通三世,今生的果可能源于前世的因,今生的因亦会在来世成熟;有人怀疑修行,纠结“打坐念经真的有用吗”,于是三天打鱼两天晒网,永远无法体会功夫深入的妙处;更有人怀疑自己,自问“我真的能开悟吗”,这种自我怀疑成为修行路上最大的障碍。

我们需区分两种“疑”:一种是禅宗所倡导的“大疑大悟,小疑小悟”的智慧探究,这是修行必需的精神;另一种是让人停滞不前的犹豫不决,这正是我们需要破除的执念。

消除疑惑的方法有三:一是亲身实践,正如《华严经》所言“如人饮水,冷暖自知”,与其质疑修行的意义,不如踏实用功三年,答案自会浮现;二是善知识引导,找到真正有成就的老师,能少走许多弯路;三是建立正知正见,通过研读经教,树立正确的世界观与修行观。

贪、嗔、痴、慢、疑,这五根无形的绳索,将众生牢牢捆绑在轮回的车轮上。修行的关键,便是逐一解开这些绳索。这并非一朝一夕之功,需要日复一日的觉察、反省与调整:

当贪心升起时,及时提醒自己“够了,已经足够”;当愤怒涌现时,深呼吸三次,反问自己“这值得生气吗”;当陷入妄想时,回归当下,感受呼吸的进出;当傲慢滋生时,谨记“天外有天,人外有人”;当疑虑缠身时,选择信任并坚持前行。

《六祖坛经》云:“心平何劳持戒,行直何用修禅。”当五毒逐渐消退,内心自然清净澄澈,无需刻意修持,行住坐卧皆在修行之中。彼时,方能真正体会“本来无一物,何处惹尘埃”的自在境界。

修行之路或许漫长,但每一步都算数。从当下这一念开始,向内观照,清除五毒,你的生命终将绽放出前所未有的光彩。

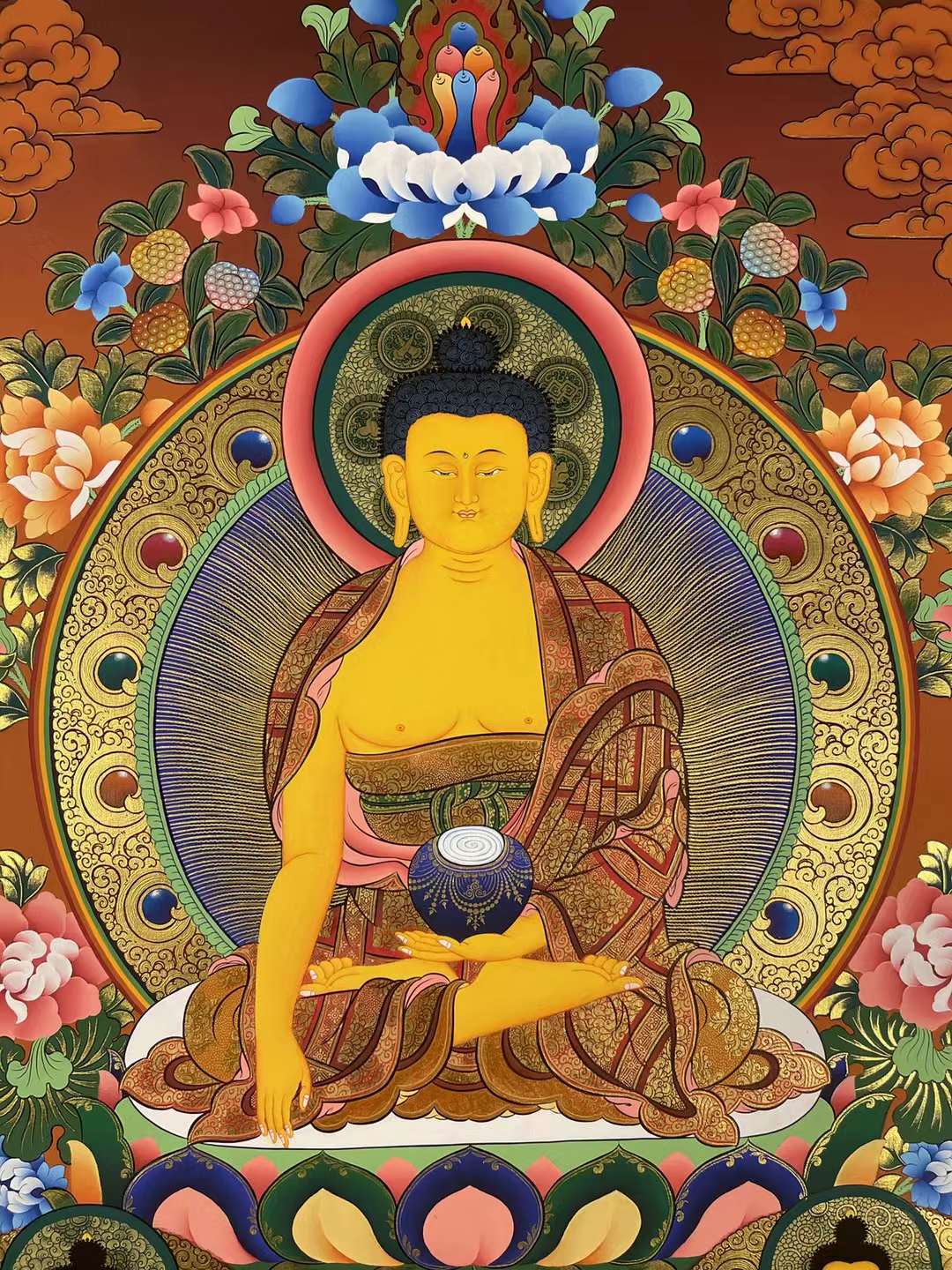

接下来请朋友们欣赏一组沃唐卡编号为172-118340的释迦牟尼佛唐卡: