“因为大家都看到了,老蒋是真心抗日。不是以抗日为名,图谋地方势力的军队和地盘,你看人家,除了13军在华北,把老本都豁出去了,并且在自己的地盘上打,空军、海军也快打没了。从而一举奠定了蒋介石领导全国人民抗战的领袖地位。黄仁宇对此有一个精彩的论断:中国不是因为统一后才有的抗战,而是通过抗战达成了真正的统一。”

关于淞沪战役的起因,以前比较流行的说法,是日本主动挑起了战端。

而事实是中方军队主动攻击了驻上海虹口的几千日海军陆战队。

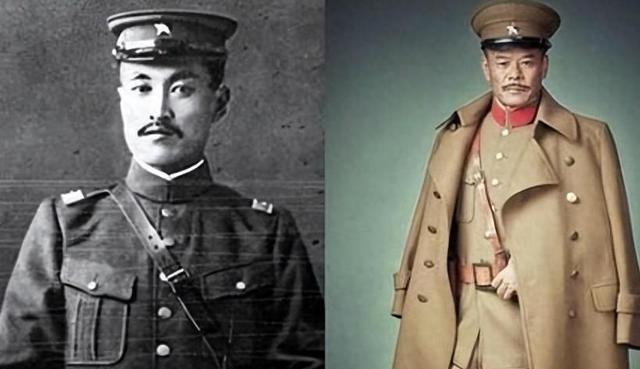

蒋介石最初的打算是,以优势兵力将这几千名(原来3000余人,开战时已增至约7000人)海军陆战队赶出上海①,然后再跟日本谈判。

没想到,以中央军的三个精锐师,围攻一个星期,竟然没打下来。

开战第二个星期,日军两个师团(第3、11师团)已经在吴淞一带登陆,国军也增援四个师,于是仗越打越大,蒋介石调川、湘、桂、粤等系地方部队驰援上海②,终于在上海这个狭小区域内,发生了一场双方参战兵力达百万的大规模战役。

历史学家黄仁宇通过对蒋的日记,及当时来往电文的分析,认为整个淞沪战役,蒋根本没有一个全盘的计划,基本是打到哪算哪。

蒋纬国后来撰文说,发动淞沪战役的战略目的,是迫使日军改变“由北向南”的作战方向,变为“由东向西”,是抗战初期的一次大的成功战略,为抗日战争的胜利奠定了基础。

这种说法其实是靠不住的,战役最后的发展虽然造成了这种客观事实,但无论从蒋的日记,还是当时的会议记录、来往电文来看,无任何资料证明,蒋在开战之初有这个“战略目的”③。

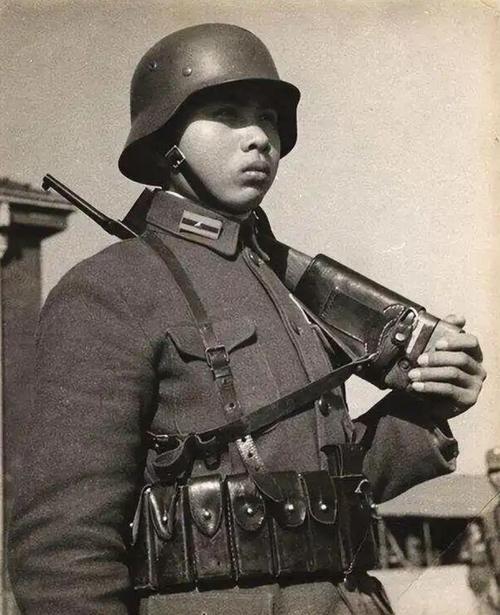

淞沪战役虽说由于敌我双方军事实力悬殊、统帅部指挥失当、各部队各兵种因缺乏训练而无有效配合等因素,中方损失惨重,尤其是蒋介石倾注颇多心血的德械师,以及中央军校教导总队,都在这次战役中和随后的南京保卫战中损失殆尽,此后再也无法恢复。

但此战在国际、国内都产生了重大的、积极的影响。

首先在国际上,展示了中国人民坚决抗战的决心,不是再像东北、华北所发生的那样,一味退让妥协,也对日本国内狂热的战争热情浇了一头冷水,认识到想在“三个月内”亡华的构想无异于痴人说梦。

在国内的作用更不能小看,经此一战,蒋介石虽说损失了大部分中央军精锐,但却赢得了地方势力的信任。

因为大家都看到了,老蒋是真心抗日。不是以抗日为名,图谋地方势力的军队和地盘,你看人家,除了13军在华北,把老本都豁出去了,并且在自己的地盘上打,空军、海军也快打没了。

从而一举奠定了蒋介石领导全国人民抗战的领袖地位。

黄仁宇对此有一个精彩的论断:中国不是因为统一后才有的抗战,而是通过抗战达成了真正的统一。

在淞沪战前,由于老蒋一向擅长分化瓦解地方势力,地方上对蒋颇多疑忌。

比如蒋介石曾电邀李宗仁、白崇禧来南京共商抗日大计,四川的刘湘和云南的龙云都曾去电阻止,他们认为李、白此去,若被蒋扣留,吃掉广西,必将危及云南和四川,可见各系对蒋猜忌之深。

而蒋介石调地方军队来上海参战,都是采用“央请”的语气,而不是命令。

可见当时蒋只是完成了名义上的统一,经淞沪一战后,蒋把他的“嫡系”部队,不惜牺牲投入战场,让地方部队无话可说。

所以说,淞沪战役和随后发生的南京保卫战,虽说损失极为惨痛,但其在国际、国内所产生的积极影响,意义也极为重大。

这个从后来的台儿庄战役中也能看得出来,各地方军队(所谓的杂牌军)参战热情高涨,争先恐后,不惧牺牲。

川军王铭章的122师,因为军纪问题,阎锡山和程潜两个战区都不要他们,让他们自惭形秽。

最后被李宗仁第五战区所“收留”,竟然深存感恩戴德之意。

争相参战,就是争着去牺牲。

川军122师,也没令李宗仁失望,在藤县一战成名,一雪前耻。

这和一年前刘湘和龙云担心蒋扣留李、白,侵吞广西地盘的心态,已不可同日而语了。

蒋介石在淞沪战役中,无全盘计划,指挥上也有失当之处。

但从某种程度上,演成了一出“苦肉计”,或说是递交了一个“投名状”,也许是他自己也没有料想到的吧。

注释:

① 1931年“一二.八”事件后,日方在上海公共租界四川路(现在的上海虹口四川路2121号)扩建了防御性的“大日本海军特别陆战队”营房,有人说从远处看像一艘航行在海上的军舰,楼顶还设计了舰塔和旗杆。全为钢筋混凝土建筑,下面有地道。8月11日后,陆战队已陆续增至7000余人,海面、江面上停有日军舰艇十余艘。

② 由于当时运输条件所限,许多部队到达上海时淞沪战役已经结束,实际参与上海地区战役的国军部队,大概有50余个师(李宗仁回忆录也说实际参战部队有50余师),不过这些后到的部队基本都参与了保卫南京的战役。

③ 复旦大学历史系教授余子道在其文《论抗战初期正面战场作战重心之转移》中,作了较为详尽的论述。

评论列表