东风-41作为中国陆基战略导弹体系的核心组成部分,从上世纪80年代中期开始研发,经历了数十年技术积累和多次飞行试验验证,逐步形成战斗力。这种导弹的出现,填补了过去陆基核力量在机动性和快速反应方面的不足,与固定式液体燃料导弹相比,生存能力大幅提升。

在当前国际环境下,一些国家不断强化导弹防御体系并扩大核武库,这要求中国核力量保持可靠的二次打击手段,确保战略平衡。东风-41的部署,正是适应这种需求的具体体现,它与潜射和空基系统共同构成完整核反击链条。

东风-41采用三级固体燃料推进设计,射程稳定在1.2万至1.5万公里之间,从境内不同方位都能覆盖全球主要目标区域。这种射程优势得益于高能固体燃料配方和轻质复合材料的应用,使导弹在保持强劲推力的同时实现高效燃烧和长期储存。

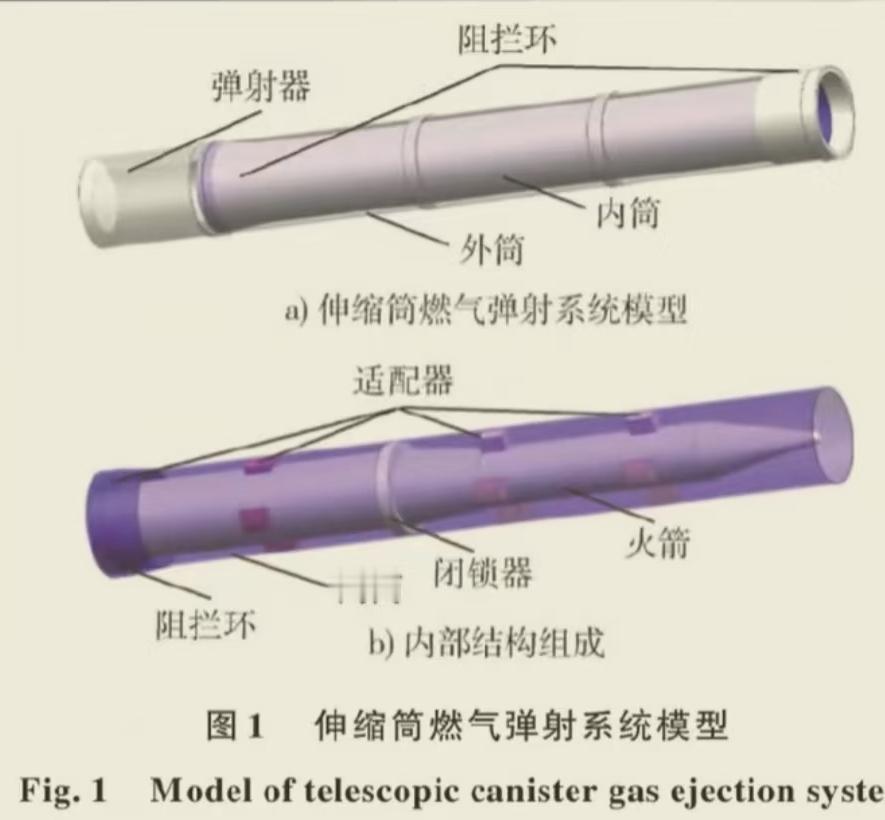

导弹弹体直径约2.2至2.8米,发射重量超过60吨,却支持公路机动、铁路机动和井下发射等多种模式,发射车使用重型越野底盘,越野性能出色,即使在复杂地形或极端天气下也能快速转移和起竖发射。相比东风-5系列依赖固定井和液体燃料加注准备时间长,东风-41固体设计将发射准备周期压缩到极短水平,大幅提高突发情况下的可用性。

多弹头分导技术是东风-41的关键特性,导弹可搭载多个独立制导再入飞行器,权威来源显示最多支持10枚配置,每个再入飞行器都能单独调整轨迹,同时打击不同目标。这种设计显著提高突防成功率,因为防御系统难以一次性拦截多个高速目标。

实际部署中,弹头数量可根据任务灵活调整,如果减少载荷还能进一步扩展射程或增加诱饵投放,诱饵系统包括多种轻重假目标和电子干扰装置,能有效迷惑敌方雷达。相比美国民兵-3长期依赖固定井易受侦察,东风-41的机动部署让卫星追踪变得困难,生存性更强。俄罗斯亚尔斯导弹虽有机动能力,但载荷和射程指标不如东风-41全面,后者在多方面已达到世界领先。

制导精度是东风-41另一大亮点,融合惯性导航、北斗卫星辅助和天文修正等多模式,圆概率误差保持在百米级。这种组合确保即使在卫星信号干扰环境下也能维持高准确度,飞行末段可能采用高超音速滑翔方式,进一步增加轨迹不可预测性。

速度方面,导弹最高可达25马赫以上,从东北地区发射只需20多分钟就能抵达北美任意位置,这种快速打击能力让任何先发行动都面临巨大风险。相比东风-31系列射程有限且弹头较少,东风-41通过优化气动布局和增大发动机级数,实现载荷与距离的双重突破,真正具备全球即时抵达潜力。

成本问题是外界经常讨论的焦点,一枚东风-41完整系统价值高,主要来自精密材料和子系统的巨额投入。弹体采用高强度碳纤维复合材料和特种合金,能承受发射瞬间数千度高温和极端过载,每吨加工费用远高于普通工业标准。

固体发动机推进剂配方高度复杂,需要严格控制燃烧速率以保证三级推进无缝衔接。控制系统集成激光陀螺仪和高性能计算机,单套成本数亿级别。分导平台包括精密分离装置和热防护涂层,每个再入飞行器都需独立姿态控制。这些部件从研发到生产涉及无数迭代试验,累计支出庞大。

国际同类产品如俄罗斯亚尔斯单枚已超亿美元,美国新一代哨兵项目总成本飙升至上千亿美元,东风-41技术更全面,单枚系统估算在数亿美元规模。一次发射相当于消耗整枚导弹,加上配套车辆和保障资源,总开支确实巨大,这也是高端战略武器开发的必然规律。

机动发射模式进一步放大费用,公路版发射车需耐受极端路况,底盘液压和电子系统达到军用顶级标准。铁路版涉及专用列车改造,隐蔽性强但基础设施投入高。井基版结合固定与机动优点,工程建设规模不小。

相比前代导弹主要固定阵地,东风-41实现从被动到主动的转变,虽然初始成本高,但换来战略主动权无可替代。与大国对比,美国民兵-3服役多年试射故障频发,新项目严重超支;俄罗斯亚尔斯先进但弹头配置和精度仍有差距。

如今,东风-41部署数量稳步增长,包括公路机动和井基混合模式。北部战区多次展示相关装备,实战化训练水平不断提高,确保全面可靠反击能力,有效维护国家安全底线。