你把穿旧的纯棉T恤塞进小区门口的绿色回收箱——标签上写着“公益捐赠,助力贫困地区”。可你或许不知道:这件带着你青春印记的衣服,几个月后会漂过印度洋,出现在肯尼亚内罗毕的街头,被当地青年捧在手心,当作“最潮的身份象征”。

你塞进回收箱的旧衣,第一站是民间回收商。他们以每斤2-3毛钱的价格收走,再送到分拣中心——这里是旧衣的“命运分叉口”:

“走外贸”的好货:夏天的薄T恤、衬衫最抢手,尤其是印着中文图案(比如“清华北大”“卡通IP”)或带汉字的款式——非洲年轻人觉得“穿出去独特,还能秀文化”;

“变原料”的废衣:破洞、染色严重的衣服,会被打包卖给纺织厂,打成纱线做工业抹布或新布料。

你或许会问:非洲为什么不自己生产衣服?为什么偏爱中国的二手货?

答案藏在现实的刚需里:

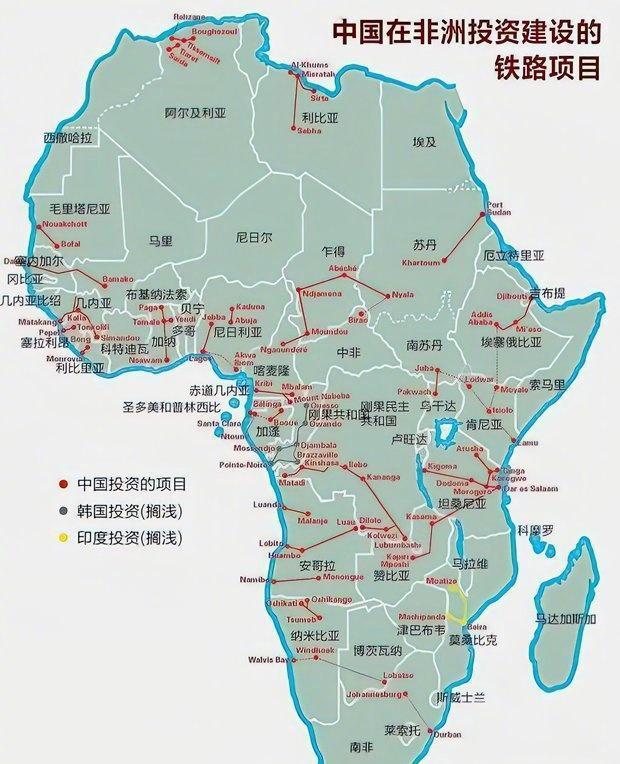

非洲很多国家纺织业薄弱,新衣服依赖进口,价格奇高——肯尼亚一件新纯棉T恤要20美元,相当于当地普通人一天的工资;

中国二手衣质量过硬:我们的洗衣机、洗衣液普及早,旧衣的磨损率比非洲本地衣服低很多;

更重要的是文化共鸣:中文图案的衣服成了“社交货币”——当地青年收集不同款式的“中国文恤”,互相攀比谁的汉字更有意思。有在肯尼亚工作的中国人说:“见过一个小伙子穿印着‘好好学习’的T恤,逢人就解释‘这是中国的祝福,代表我要努力’。”

三、慈善的“尴尬”:正规机构不敢收,伪公益箱在“钻空子”可别以为你捐的衣服大部分去了慈善。正规慈善机构的“捐赠困境”,比你想的更现实:

现在贫困地区“缺衣服”的情况越来越少,反而“缺适合的衣服”——老人要棉裤、孩子要校服,而回收来的大多是成人夏装;

消毒、运输成本太高:一件衣服要经过高温消毒、真空打包,再海运到非洲,成本比直接买新衣服还贵;

其实,这件事的本质不是“善意被消费”,而是人类对“资源循环”的觉醒:

中国每年产生2000万吨旧衣——堆在一起能填满3个西湖,光靠捐赠根本消化不了;

二手衣循环是最环保的选择:生产一件新T恤要消耗2700升水、排放2.5公斤二氧化碳,而二手衣循环能节省90%的资源;

对非洲人来说,这不是“捡剩”,是“刚需被满足”——有肯尼亚母亲说:“我给孩子买中国二手T恤,比买二手牛仔裤舒服,还便宜。”

我们该怎么“正确捐衣”?回到最初的问题:看完这些,你还会捐旧衣吗?

其实答案很简单——选对渠道,让善意更“精准”:

找正规回收箱:箱子上有公益组织名称、联系方式(比如“中国扶贫基金会”“中华慈善总会”合作箱);

先分类:能穿的夏装单独打包,破衣服直接送“旧衣回收点”(会做成工业原料);

别捐“无效衣物”:比如厚羽绒服、婴儿服——非洲天气热,这些衣服用不上。

你捐的那件旧T恤,或许正在非洲街头的摊位上,被一个年轻人拿起,对着阳光看上面的汉字;或许变成了工业抹布,擦净了某家工厂的机器;或许躺在肯尼亚孩子的衣柜里,陪他度过炎热的夏天。

世界上没有“没用的旧衣”,只有“放错地方的善意”。

下次整理衣柜时,不妨想想:你的旧衣,可能正在另一个半球,延续着温暖的故事。

你之前捐过旧衣吗?看到这篇文章后,会改变捐衣习惯吗?评论区聊聊你的选择,咱们一起把善意“送对地方”!

(注:文中非洲市场细节来自在肯尼亚工作的华人分享,回收流程参考国内正规旧衣回收企业数据。)

![当年不仅仅印度没想到,我们也没想到[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/17090065800432403725.jpg?id=0)

评论列表