工厂制度的萌芽

在不那么遥远的过去,人类的生活遵循着日出而作,日落而息。时间是流动的,由季节的更替、作物的生长和太阳的位置来衡量。人类的劳动速度由自己的体力和意愿决定。工作的地点就是家。

然而,一阵细微的改变,开始从英格兰中部的乡间传来。它将重新定义“工作”的含义,将流动的、个人的时间,切割成精确、标准化的单位。它将彻底改写人类社会的组织方式,催生出新的阶级、新的城市和新的时间观念。

这一切是如何发生的?是什么力量,能够将延续千年的生活方式在短短几代人的时间里颠覆?答案是始于一个看似简单的技术难题:如何更快地纺出棉线?

线头的麻烦

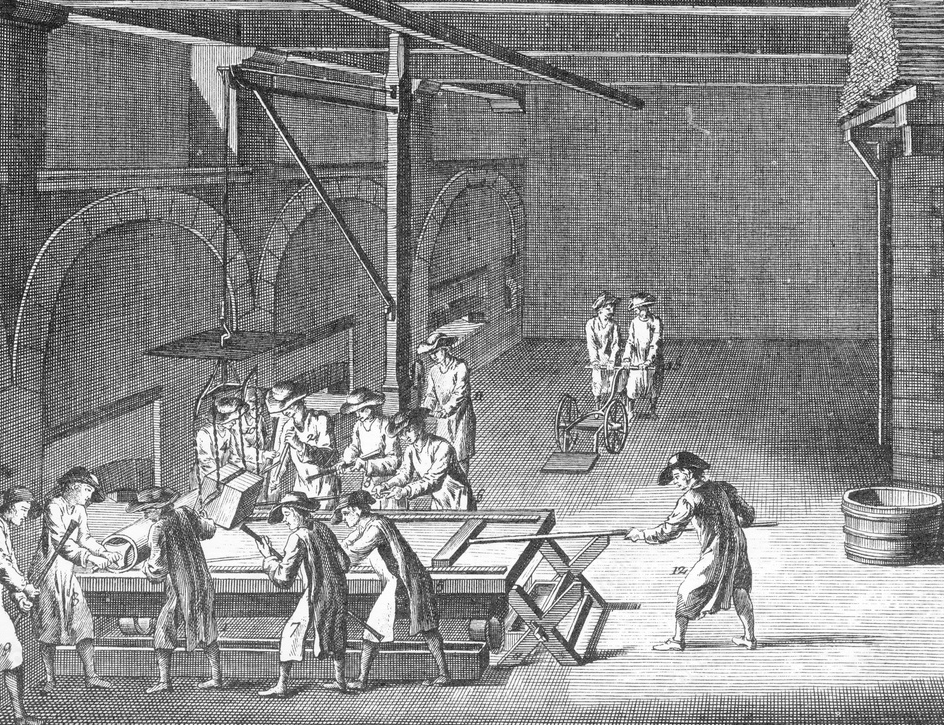

十八世纪中叶的英国,纺织业是国民经济的重要支柱。羊毛贸易历史悠久,但是棉花这个新宠出现了,它以其舒适、轻便的特性,越来越受到市场的欢迎。整个产业的核心,是成千上万个家庭手工业者。他们是生产链条上独立而分散的节点。商人提供原料,织工和纺工在自己家里完成工作,然后商人再上门收购成品。

这个系统看起来很和谐,但内部却隐藏着一个深刻的矛盾,一个生产效率的“瓶颈”。1733年,钟表匠约翰·凯伊发明了“飞梭”。这是一个简单的装置,它让织布用的梭子可以在织工的拉动下自动来回穿行。这一改进,使得织布的速度提高了一倍以上。

一个环节的效率提升,立刻给上游环节带来了巨大的压力。织工们织得太快了,以至于纺工们完全跟不上。市场上出现了“纱线荒”。一个织工需要好几个纺工(通常是他的妻子、女儿和女仆)辛苦工作,才能勉强供应他所需的棉纱。棉纱的价格因此上涨,织工们常常因为等待纱线而被迫停工。整个纺织业的扩张,被卡在了纺纱这个环节。无数人都在思考,如何能让纺纱的速度也快起来?

这个挑战,激发了一系列改变世界的技术发明。1764年,织工兼木匠詹姆斯·哈格里夫斯偶然间踢翻了他妻子的纺车。他看到倒下的纺车轮子仍在转动,而纱锭也从水平变成了垂直,并且依然在纺线。一个想法击中了他:如果一个轮子可以驱动一个垂直的纱锭,那它是否可以同时驱动好几个?

基于这个灵感,他制造出了一台可以用一个轮子带动八个纱锭的纺纱机。他用自己女儿的名字,将这台机器命名为“珍妮纺纱机”。珍妮机的出现,让一个纺工可以同时纺出八根甚至更多的纱线,纺纱的效率获得了飞跃。重要的是,珍妮机体积小,结构简单,依然可以用人力驱动,可以被安置在任何一个农舍或家庭作坊里。它极大地缓解了纱线短缺的问题,但它并没有改变生产的基本组织形式。劳动,依然是在家庭这个单位里进行的。

然而,另一条技术路线,正在酝酿一场彻底的变革。理发师兼企业家理查德·阿克莱特,一个精明且野心勃勃的人物,看到了珍妮机的局限。珍妮机纺出的纱线比较细,但不够结实,只适合做纬线。他着手开发一种能纺出更坚韧纱线的机器。

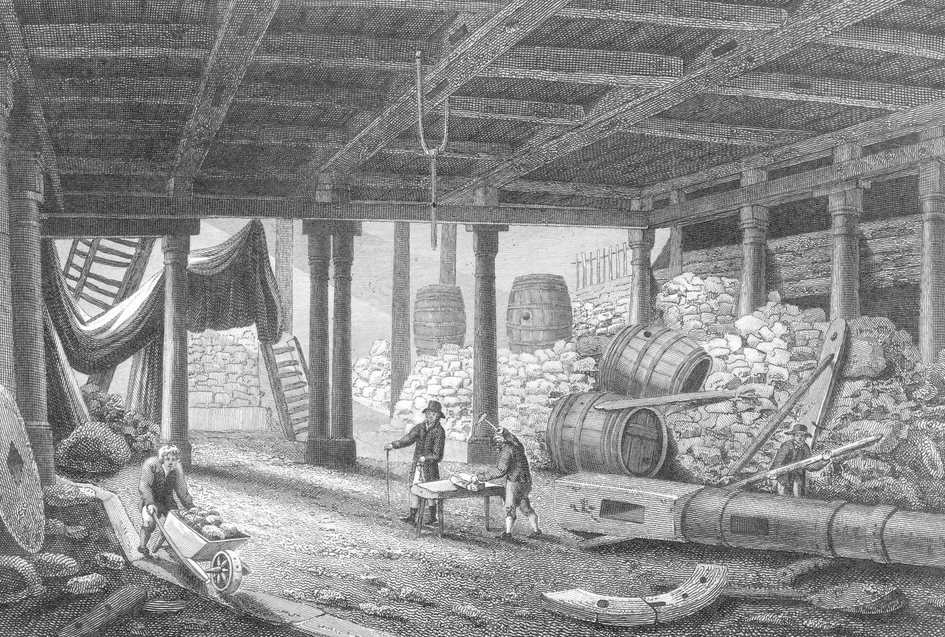

阿克莱特最终在1769年申请了“水力纺纱机”的专利。这台机器的核心在于它使用数对滚轮,以不同的速度转动,对棉花纤维进行牵伸,从而纺出均匀而结实的高质量纱线。但它有一个决定性的特点:它太大了,太重了,并且需要持续而强大的动力,人力完全无法驱动。它的动力来源是水车。

这个特点,看似只是一个能源选择问题,却带来了颠覆性的后果。水车必须建造在水流湍急的河边。这意味着,生产活动必须离开家庭,集中到有水源的地方。机器的庞大和昂贵,也意味着它不再是单个家庭可以负担的资产。只有具备相当财力的“资本家”,才能购买机器、修建厂房。

于是,在1771年,阿克莱特在德比郡的克伦福德,靠近德文特河的地方,建立了一座建筑。这不是一个作坊,也不是一个工场。这是一座由水车驱动、容纳了数百名工人、按照严格纪律进行生产的“工厂”。克伦福德纱厂,这个坐落在乡间河畔的建筑,成为了一个原型,一个新时代的起点。劳动者第一次大规模地离开了自己的家,前往一个不属于自己的地方,使用不属于自己的工具,为了固定的工资而出卖自己的劳动时间。工厂制度,就此诞生。

此后,技术革新的齿轮开始加速转动。1779年,塞缪尔·克朗普顿结合了珍妮机和水力纺纱机的优点,发明了“骡机”。它能纺出既精细又结实的纱线,极大地提升了棉布的品质。而骡机同样体积庞大,需要非人力的驱动。与此同时,埃德蒙·卡特赖特牧师在1785年发明的动力织布机,虽然早期效率不高,但经过不断改良,最终也将织布环节带入了机器化的时代。

纺纱和织布的瓶颈相继被突破。然而,驱动这些机器的水力,本身也存在局限。它受地理位置限制,工厂只能建在河谷;它受季节影响,枯水期和冰冻期都会导致停产。一种更稳定、更强大、可以被部署在任何地方的动力源,即将登上历史舞台,将工厂从河谷解放出来,并把它推向更广阔的地域。

蒸汽动力与工厂的扩张

在工厂制度的黎明时期,蒸汽机并非新生事物。托马斯·纽科门发明的蒸汽机早已在矿井里工作了几十年,用于抽排积水。但它的效率很低,消耗大量煤炭,运动方式也只是简单的活塞往复运动,无法为精密的纺织机械提供平稳的旋转动力。

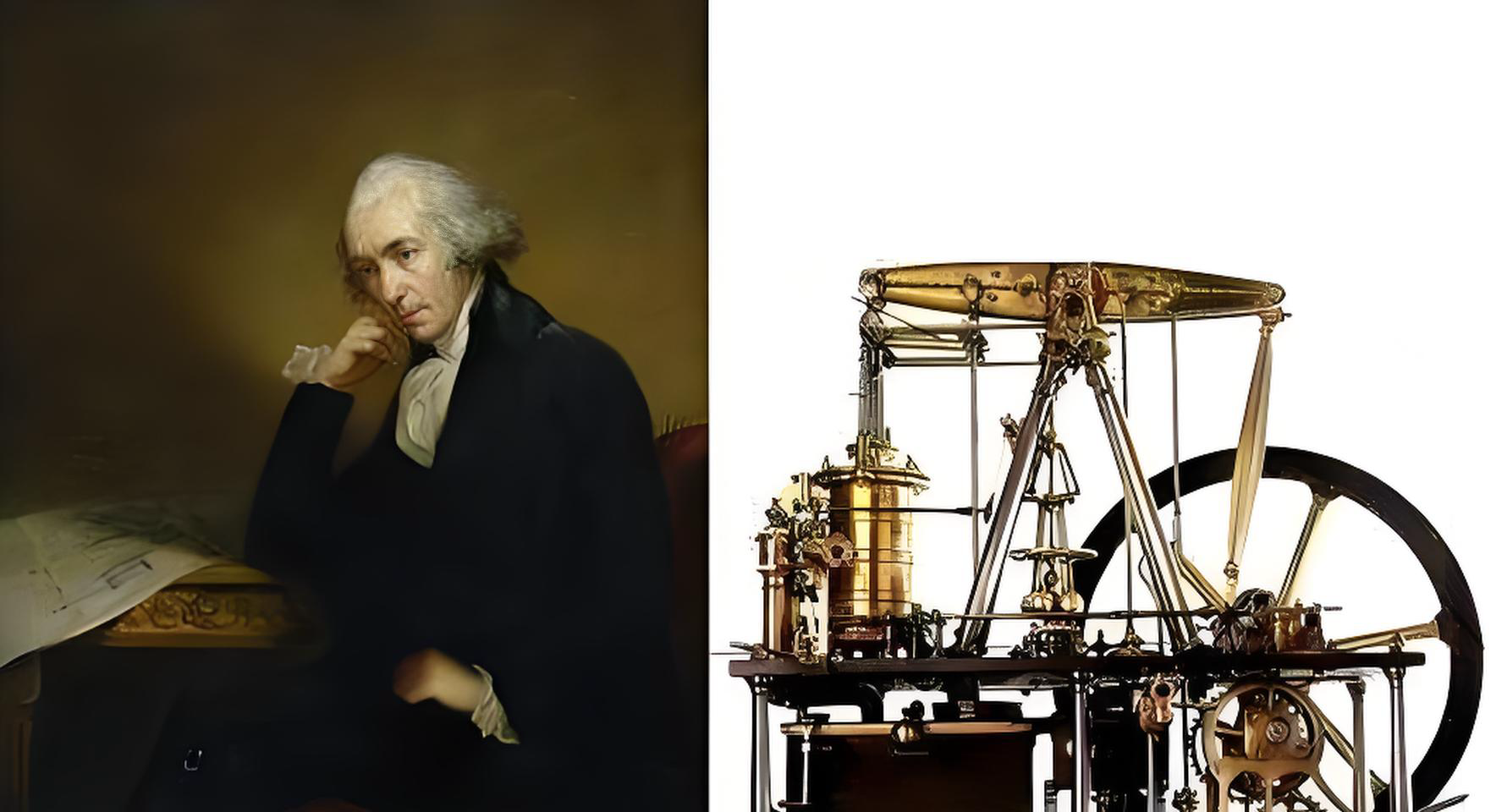

改变这一切的是苏格兰格拉斯哥大学的仪器修理师,詹姆斯·瓦特。瓦特并非蒸汽机的发明者,但他的一系列关键改进,让蒸汽机脱胎换骨。1765年,他在修理一台纽科门蒸汽机时,意识到其效率低下的根源在于同一个汽缸既要加热又要冷却。他设计了一个分离式冷凝器,让汽缸可以一直保持高温,从而大幅减少了热量损失和煤炭消耗。

这只是第一步。瓦特随后又发明了行星齿轮系统,成功地将活塞的往复运动转化成了平稳的旋转运动。这意味着,蒸汽机终于可以为工厂里的任何机器提供动力了。他还引入了离心式调速器来自动调节蒸汽输入,确保机器运转速度的稳定。

经过改良的瓦特蒸汽机,成为了工业革命的“心脏”。它是一头不知疲倦、可以被安置在任何地方的钢铁巨兽。工厂主们不再需要在偏远的河谷里寻找厂址,他们可以将工厂建在煤炭产区附近,以降低燃料成本;可以建在港口城市,以方便原料进口和成品出口;更重要的是,可以建在人口稠密的城市,那里有取之不尽的劳动力来源。

蒸汽机的普及,斩断了工业与自然之间的最后一丝脐带。生产不再受制于水流的强弱、风力的有无。工厂的烟囱开始在英国的土地上拔地而起,喷吐着浓重的黑烟,仿佛在宣告一个新纪元的到来。以曼彻斯特为代表的工业城市迅速崛起。这些曾经的小镇,在几十年间膨胀为拥挤、嘈杂、被煤烟笼罩的庞然大物。

蒸汽和机器的结合,产生了一种全新的生产逻辑。水车时代,工厂的规模和效率还受限于水轮的大小和河流的落差。而蒸汽时代,理论上,只要有足够的煤炭,就可以安装更多的蒸汽机,驱动更多的机器,实现规模的无限扩张。这催生了对煤炭和钢铁的巨大需求。为了将煤炭从矿井运到工厂,将产品从工厂运到市场,交通运输的变革也势在必行。铁路诞生了,蒸汽机车拖着长长的货车在钢铁轨道上呼啸而过,将整个国家以前所未有的速度连接在一起。

一个以工厂为中心,由煤炭、钢铁、蒸汽机和铁路构成的全新工业生态系统形成了。在这个系统中,旧有的社会结构开始瓦解,一种全新的组织形式和生活节奏,正在被强行加诸于数百万人的身上。

时钟的影响

当一个农民或手工业者离开自己熟悉的家,第一次走进工厂的大门时,他感受到的冲击是多方面的。首先是空间上的陌生感。巨大的厂房,高耸的烟囱,密密麻麻排列的机器,以及机器发出的震耳欲聋的轰鸣声,这一切都与他过去工作的环境截然不同。

但比空间更具冲击性的,是对时间的重新定义。

在传统农业社会,时间是“任务导向”的。人们关心的是完成某项具体任务——犁完这片地,或挤完这桶奶。工作和生活没有明确的界限。劳作中可以穿插着休息、闲谈。工作的节奏会根据天气、光线和个人身体状况自然调整。时间是经验性的,是与具体活动联系在一起的。

工厂制度带来了一种全新的时间观念:抽象的、线性的、“时钟时间”。工厂主购买的不是工人的劳动成果(例如织了多少布),而是工人的劳动时间。时间本身成了可以被量化、被买卖的商品。工人必须在规定的时刻到达工厂,在规定的时刻离开。工作期间,每一分钟都属于工厂主。

工厂的大门处通常设有一个巨大的时钟,它的指针支配着成百上千人的生活。一声刺耳的汽笛或钟声,宣告着一天的开始。迟到者将被罚款,罚金甚至可能相当于好几个小时的工资。另一声钟响标志着短暂的午餐时间,工人们狼吞虎咽地吃下冰冷的食物,然后立刻回到机器旁。直到夜幕降临,最后的钟声响起,筋疲力尽的工人才被允许离开。工作日通常长达10小时以上,一周工作六天。

为了确保工人在这漫长的时间里持续不断地工作,一种新的管理制度应运而生。工头和监工在机器之间来回巡视,他们的任务就是监督工人,防止任何形式的怠工、交谈或打盹。工厂的规章制度细致入微,对工人的每一个行为都做出了规定。在机器旁吃东西、吹口哨、开窗通风,都可能招致罚款甚至解雇。

这种对时间的严格控制,对工人而言,这是一种痛苦的适应过程。许多第一代工厂工人,尤其是那些来自农村的,很难适应这种严苛的纪律。他们会习惯性地在星期一缺勤,因为周末的放松状态难以立刻切换到高强度的工作模式。但工厂主们通过罚款、解雇等手段,逐渐将这种不符合工业节奏的“恶习”根除了。

时钟,这个曾经只为少数富人报时的仪器,第一次成为了大规模规训普通人的工具。它不仅存在于工厂里,也逐渐渗透到整个社会。人们开始按照时钟来安排自己的生活:准时起床,准时吃饭,准时睡觉。时间不再是自然的流动,而被切割成一个个标准化的、可以计算价值的片段。这种新的时间观,是现代社会得以运转的基础,而它的源头,正是工厂车间里那种对效率的追求。

人的异化

工厂制度不仅改变了时间,更深刻地改变了劳动本身,以及劳动者与劳动的关系。

在前工业时代,一个熟练的手工业者,例如一个鞋匠,他需要掌握从测量、选皮、切割、缝合到抛光的全套技能。他对整个生产过程有完整的控制,他的作品上烙印着他个人的技艺和风格。

工厂制度则系统性地瓦解了这种工匠式的劳动。其核心原则是“劳动分工”。这个概念由亚当·斯密在其著作《国富论》中以制造大头针为例进行了经典阐述。制造一枚大头针的复杂工艺,可以被分解成拉直铁丝、截断、削尖、安装针头等十几个简单的、独立的步骤。让每个工人只负责其中一个步骤,生产效率将得到惊人的提升。

工厂里的机器化生产,将劳动分工推向了极致。一个纺织工人不再需要懂得如何种植棉花、如何清理棉絮、如何纺纱、如何织布的全过程。他的任务可能仅仅是看管几台自动运转的机器,在某根纱线断掉时迅速把它接上。这个动作,他一天要重复成百上千次。

劳动因此变得高度专门化、简单化和重复化。工人不再需要长年的学徒训练,经过短暂的培训就能上岗。这使得工厂主可以用更廉价的非熟练工人,包括大量的妇女和儿童,来替代昂贵的成年男性熟练工。工人的技艺被贬低了,他们与机器的关系发生了倒转。不再是人使用工具,而是人去配合机器的运转。

这种变化,导致了一种心理后果,后世的思想家称之为“异化”。工人与他的劳动产品相分离,他制造出的商品不属于他,他对其没有感情。他与自己的劳动过程相分离,这个过程被机器和管理制度所支配,充满了强迫性,无法给他带来任何创造性的满足。他日复一日地进行着单调乏味的重复劳动,感觉不到自身的价值和尊严。

在农业社会,人们生活在紧密的村庄共同体中,邻里之间相互依存,领主对农民也负有某种程度的保护责任。而在新兴的工业城市里,人与人之间的关系变得疏远和功利。工人和工厂主之间,只剩下赤裸裸的“现金交易”关系。来自天南海北的工人们挤在肮脏、拥挤的贫民窟里,面对着同样的恶劣环境和渺茫的未来。

家庭不再是生产单位,而仅仅是消费单位和休憩的地方。妇女和儿童因为工资低廉而被大量雇佣,他们在矿井和纺织厂里从事着繁重而危险的工作。家庭成员白天在不同的地方工作,晚上才能回到狭小的住所,传统的家庭教育和情感联系受到了严重削弱。

一个不可逆转的世界

从飞梭到珍妮机,再到水力纺纱机和骡机,再到蒸汽机。每一个环节的技术突破,都并非孤立存在,而是对前一个环节所产生问题的回应。正是这条环环相扣的链条将人类社会不可逆转地推入了一个全新的时代。

工厂制度带来了生产力的巨大飞跃,创造了前所未有的物质财富。商品变得丰富而廉价,人类社会整体上摆脱了长期的物质匮乏状态。它推动了城市的兴起和科技的进步,奠定了现代物质文明的基础。我们今天所享受的一切便利,从大规模生产的消费品到全球化的交通网络,都可以在那个时代的浓烟和轰鸣中找到源头。

今天,可以看到零工经济的兴起,看到远程办公带来的时空观念的再次变化。历史不会简单地重复,但它会不断影响未来的人类社会。