65岁的老王和老伴,退休后过上了人人羡慕的“养生生活”。每天早上泡上一杯枸杞水,清香淡雅,听说还能养肝明目、延年益寿。可谁也没想到,短短三年后,老王被查出肝硬化,老伴却确诊2型糖尿病。

这不是开玩笑,也不是偶然。枸杞不是一直被说是“中药养生宝”?怎么会喝出两个病?这和大家熟知的“养生”概念,简直背道而驰。事情的真相,并没有表面上那么简单。

很多人以为喝枸杞水是百益无害的习惯,但背后的健康风险,从来没人告诉你。这对老两口的遭遇,并不是特例。近年来,老年人群体中因为误用养生品导致慢性病加重的病例,呈上升趋势。枸杞,也许只是冰山一角。

到底是枸杞有毒,还是我们用了“错的方法”?今天,咱们就把这事儿说透。先说老王。

他信中医,认为枸杞是补肝的,喝得特别勤快。每天不喝三杯不安心,甚至晚上也泡上一杯当夜宵水喝。坚持了三年,肝脏却越来越沉重、易疲倦,直到体检发现肝酶飙升,核磁共振提示肝纤维化、早期肝硬化。

但你知道吗,枸杞虽好,可是性温助阳。如果本身肝火旺、脂肪肝、嗜酒或肝功能异常,再强行补肝,等于给病灶加油。西医研究也发现,长期高剂量摄入枸杞中的多糖类物质,可能导致肝脏负担加重。

一项发表于《中国药理学报》的研究指出,过量枸杞多糖摄入可引起肝细胞应激反应,诱发氧化损伤及脂质过氧化,这与肝硬化的发病机制不谋而合。

“温补”这两个字,看似无害,实则暗藏玄机。尤其是老年人,肝肾功能本就减退,一味补,只会把体质“补乱了”。再说老伴,她的问题更隐蔽。糖尿病来的悄无声息,不胖不瘦,饮食也不重油糖,可空腹血糖偏高,糖化血红蛋白超过标准线。

医生一查饮食习惯,发现她每天泡茶的枸杞,不是几粒,而是一把。有时还加点红枣、桂圆,泡得甜甜的,几乎当饮料喝。问题就出在这里。

枸杞含糖量高,尤其是干制后的成品,每100克含糖量高达45克左右,而老伴一天摄入量超出50克。如果长期这样饮用,相当于每天喝下一杯无形的“糖水”。

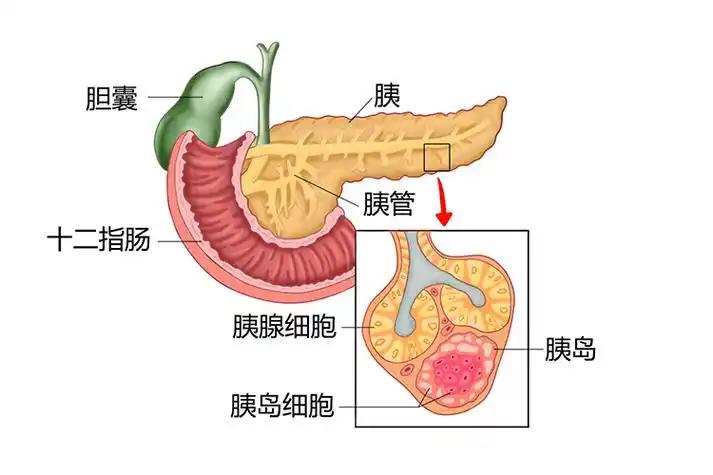

有研究统计指出,枸杞干制过程中所含的果糖和葡萄糖比例,约占总质量的近一半,这对血糖控制极其不利。西医强调血糖指数(GI值),枸杞的GI值并不低,特别是空腹饮用,极易造成胰岛素抵抗。

而中医讲“甘者缓”,意思是味甘的东西容易滋腻助湿,尤其是脾虚湿盛的人,喝多了就容易生痰生湿,湿生痰、痰生糖,糖成病。看似养生,其实是用糖在慢慢“喂养”胰岛功能的衰竭。

这场健康的灾难,并非源于枸杞本身,而是源于对“适度”二字的无视。再高级的药材,也架不住长期高频无节制的使用。就像补钙,多了还会肾结石;吃维生素,多了也会中毒。中医说“药补不如食补,食补不如调理”,而调理,讲的就是平衡。

很多人以为天然的就是安全的,但天然≠无害,尤其是对于已经进入老年阶段的身体系统来说,代谢缓慢、吸收能力下降、排毒效率减弱,任何“养生食品”都必须慎用。

我们来看看另一组不常被提起的数据。国家老年医学中心发布的一项分析发现,60岁以上人群因保健品导致的代谢综合征样改变占比超过12%,其中许多与长期摄入高糖、高热量、高活性植物成分有关。

这不是耸人听闻,而是实打实的医疗观察。

再说一句更扎心的话,很多所谓的“保健方法”,其实根本没有经过长期临床验证。枸杞养生,大多是基于传统经验和个别动物实验,缺乏系统性的长期人体数据。

枸杞的品种不同,成分差异极大,市面上很多“宁夏枸杞”其实是掺杂的、染色的、糖渍的劣质货,不仅起不到保健作用,反而可能增加肝肾负担。你以为的是“补药”,身体正在拼命把它当毒素处理。

老王和老伴的遭遇,其实正是“过度养生”的典型写照。他们的问题不是出在枸杞,而是出在“盲目坚持”。不看体质、不顾剂量、不查指标,只是盲目认为“对身体好”,这才是最危险的地方。

中医讲“辨证施养”,不是谁都适合补肝补肾。体内有湿热、脾虚泄泻、血糖异常者,服用枸杞需极度谨慎。西医更强调个体化治疗,任何一种食物都应考虑代谢能力、基础疾病、药物交互作用。

说实话,很多老人不是身体差,是“补”错了方向。真正的养生,不应该是“天天喝”“人人喝”,而应该是“因人而异、因时而用”。阳虚怕冷、眼睛干涩的人,适当喝点枸杞水,确实有帮助。但如果是体内湿热重、肝功能异常、血糖不稳,那就是火上浇油。

说到底,保健从来不是一个动作,而是一套系统,每个人的身体都是独一无二的,打包式的养生公式,迟早会出事。

想真正做到“喝得放心、活得健康”,关键不是“喝什么”,而是“知道自己适不适合喝”。这对老两口的故事应该成为一种提醒,提醒我们不要被“保健”二字蒙蔽了判断,不要拿生命做“尝试”,不要用大众化的经验去套用个体化的身体。

如果已经开始喝枸杞泡水,不妨看看以下几点:每天不要超过10粒,泡水后要捞出来吃掉,别只喝水;体检查肝功能、血糖,尤其是空腹血糖和糖化血红蛋白,半年查一次;

肝火旺、脂肪肝、糖尿病、痛风患者,建议停用或遵医嘱调整使用频率;

不要与热性药物或补品同服,比如红参、肉桂,否则容易上火;买正规渠道的枸杞,避免染色、甜渍、熏硫产品;

最重要的是,别把养生变成执念,别被“健康焦虑”绑架了正常生活。有时候,健康的关键不是你多喝了什么,而是你少做了哪些错误的坚持。

参考文献:

[1]郭彦峰,刘志红.枸杞多糖对肝脏氧化应激的影响及其机制研究[J].中国药理学报,2023,39(02):221-226.

[2]中国老年医学中心.中国老年人群保健品使用现状调查报告[R].2024.07.

[3]王利,罗晓燕.枸杞的营养成分及其保健功能研究进展[J].食品研究与开发,2022,43(14):178-182.

声明:"非诊疗建议,如有不适请就医"。本文不含任何低质创作,所有图片均来源于网络,旨在科普健康生活,无低俗等不良引导,涉及人物侵权、图片版权、事件部分存疑等问题,请及时联系我们,我们会第一时间修改或删除内容!