秋天的风刚刚拂面,菜市场里红艳艳的柿子就已经霸占了水果摊的C位。它的甜腻,像极了这个季节短暂的柔和。可别只被这颜色和味道迷住了眼,柿子虽好,却并不适合所有人。每年这个时候,总有人因为吃柿子吃出了“麻烦”。这一点,不说清楚,真的容易低估。

柿子不是养生万能果,更非人人皆宜。它的成分、结构、食用方式都决定了它是一种“带条件”的食品。尤其是对某些特殊体质人群来说,柿子可能并非秋日馈赠,而是潜藏的健康雷区。

“天然果冻”背后的硬核成分柿子的甜来自高含量的果糖、葡萄糖,还有丰富的可溶性膳食纤维。它入口即化、香甜软糯,是不少人童年记忆中的“天然果冻”。但别被这层温柔外衣欺骗——柿子中含有大量的鞣酸,特别是在未完全熟透时,含量更高。

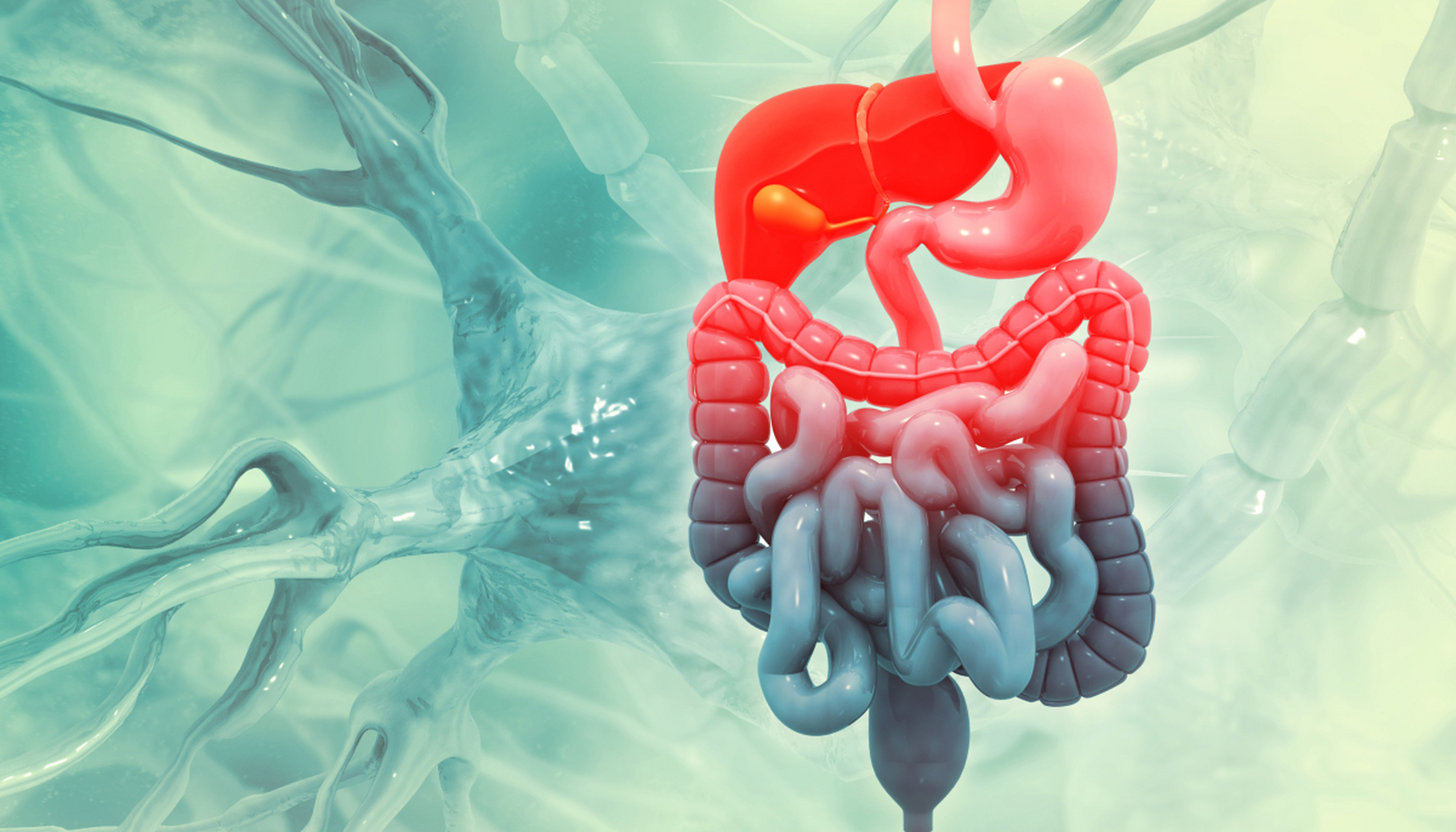

这种鞣酸在进入胃部后,遇到胃酸,会发生物理-化学反应,生成一种不易被消化吸收的沉淀物。这类沉淀物与食物残渣、纤维素、蛋白质粘结在一起,可能形成一种叫做“胃柿石”的东西。

柿石不是民间传说,而是临床影像里真实可见的实体。它可能堵塞胃部出口,引发胀痛、呕吐、食欲不振等问题。在某些情况下,还可能误判为其他消化系统问题,延误处理。

第一类人:胃动力差者胃部蠕动能力减弱时,食物的停留时间延长,鞣酸与其他食物成分的反应过程变得更加充分。这类人群吃柿子,风险显著增加。

慢性胃炎、胃下垂、消化不良等问题的人,若在空腹状态下吃柿子,等于给胃部制造“化学反应车间”,不但吸收不了营养,反而可能让胃成为“柿石工厂”。

空腹吃柿子,是胃动力差者的大忌。在胃酸最浓烈、胃壁最“空旷”的时候,鞣酸和胃酸的反应最容易发生。尤其是空腹吃涩柿子,更是“稳稳的事故”。

第二类人:糖代谢异常者柿子的甜味,背后可不止是“好吃”两个字。每100克柿子中,糖含量可达15克甚至更高。对于糖尿病人或糖耐量受损者而言,柿子的负担远远超出一般水果。

相比之下,苹果、梨等水果的升糖指数(GI)更低,在控制血糖的饮食中存在感更高。而柿子,尤其是软柿子,因其果糖含量高、吸收快,食用后可能迅速拉升血糖水平。

糖尿病患者若不知节制地吃柿子,可能导致短时间内血糖激增,增加代谢压力。柿子不像粗粮那样富含难以消化的膳食纤维,它的糖分吸收几乎是“直通车”模式。

高血糖者在食用柿子时,必须计算总糖摄入量,并考虑其在全天饮食中的占比。

第三类人:缺铁性贫血者这类人群通常需要摄入足够的铁元素,以改善血红蛋白的合成。但鞣酸却会“拦路抢功”。

鞣酸与铁的亲和力极强,在胃肠道中会与铁结合形成不溶性化合物,严重影响铁的吸收效率。尤其是非血红素铁(植物性食物中的铁),本就吸收率低,再加上鞣酸的“阻拦”,效果会更加微弱。

长期贫血者若习惯性地以柿子为零食,可能在不知不觉中削弱了补铁的努力。

贫血并不是只靠吃点红枣、喝点鸡汤就能解决的慢性问题,柿子的“副作用”若不清楚,等于在养血的路上踩了刹车。

第四类人:牙釉质受损者柿子的酸性不高,但若长期频繁食用,仍可能对牙釉质造成潜在影响,尤其是那些已经存在牙本质暴露、牙釉质磨损者。

软柿子糖分粘稠,容易残留在牙齿表面,为口腔细菌提供充足营养,引发龋齿风险。尤其是孩子和老年人,口腔清洁不到位时,柿子吃多了,牙医可能比水果摊老板更欢迎他们。

牙齿敏感、经常牙痛、刷牙出血的人不宜频繁吃柿子。

柿子怎么吃,才不“惹祸上身”?如果非要说柿子的“正确打开方式”,那一定是基于人群差异和食用方式的调整。

一定要避免空腹食用。空腹时胃酸分泌旺盛,是鞣酸反应的“理想环境”。吃柿子前应先摄入适量主食或其他低鞣酸食物,降低其反应可能性。

选择完全成熟、去皮的柿子。成熟度越高,鞣酸含量越低,尤其是软柿子。但软柿子糖分高,糖尿病人仍需警惕。

柿子不宜与高蛋白、高钙、高铁食物同食,如蟹、虾、牛奶、菠菜等。因为这类食物中的营养素容易与鞣酸结合,形成不溶性复合物,降低营养利用率甚至加重肠胃负担。

柿子吃得对,才是秋天的甜,不是“甜蜜的负担”。

柿子背后,是一个关于“适度”的课题从营养角度看,柿子的确有其独到之处。它富含β-胡萝卜素、维生素C、膳食纤维,对维持皮肤健康、调节肠道微生态有积极作用。可问题恰恰在于,大众对“天然食物”的信任,容易过度放大其优点,忽视潜在风险。

柿子不是毒药,但吃错了就是诱因。它提醒人们,健康饮食不是“多吃就是好”,而是关于理解食物结构、理解身体状态的过程。

在信息喧嚣的时代,食物的知识不该只停留在“养生号”的标题里。柿子这类“季节性风险食物”,每年秋天都该被重新审视一次。

柿子之外,更多日常饮食需重新审视不止柿子,还有诸如山楂、未熟香蕉等富含鞣酸的食物,也存在类似风险。它们被包装成“助消化”“降火气”的标签,却很少有人讲清楚背后的适用场景与个体差异。

营养学并不是一张标准答案表,而是个体化选择的艺术。每种食物的摄入,都需要考虑身体状况、摄入时间、摄入量,甚至与其他食物的“搭配关系”。

对某些人而言,柿子是节令美味;对另一些人,它却是健康隐患。

参考文献:

张建新,吴书林.柿子中鞣酸含量变化及其对胃柿石形成的影响研究[J].食品科学,2019,40(20):118-123.

刘翔,赵丽丽.鞣酸对铁吸收的影响及其机制探讨[J].营养学报,2018,40(6):612-616.

声明: 本文内容基于权威医学资料及临床常识,同时结合作者个人理解与观点撰写,部分情节为虚构或情境模拟,旨在帮助读者更好理解相关健康科普知识。文中内容仅供参考,不能替代专业医疗诊断与治疗,如有身体不适,请及时就医。