风起于青萍之末!仿佛一夜之间,变革的春风吹遍了江淮大地。对于安徽的初中生和家长而言,一场深刻而广泛的中考改革,正以迅雷不及掩耳之势,重塑着未来的升学路径。

2026年,作为一个关键的时间节点,虽未直接卷入改革漩涡,却成为了观察这场教育大变局的最佳窗口。各地新政频出,信号明确:安徽中考,正在经历一场结构性的“瘦身”与“健身”。

01.多地齐头并进,共绘崭新蓝图

这是一场全流域的联动,而非单兵突进。从皖东到皖南,从皖北到皖西,各地市教育局纷纷亮出改革方案,步调一致,方向统一。

滁州:打响“第一枪”

2025年4月,滁州率先发布公告,拟将地理、生物学(含实验)成绩从中考总分中剥离,纳入综合素质评价,为后续地市的改革定下了基调。

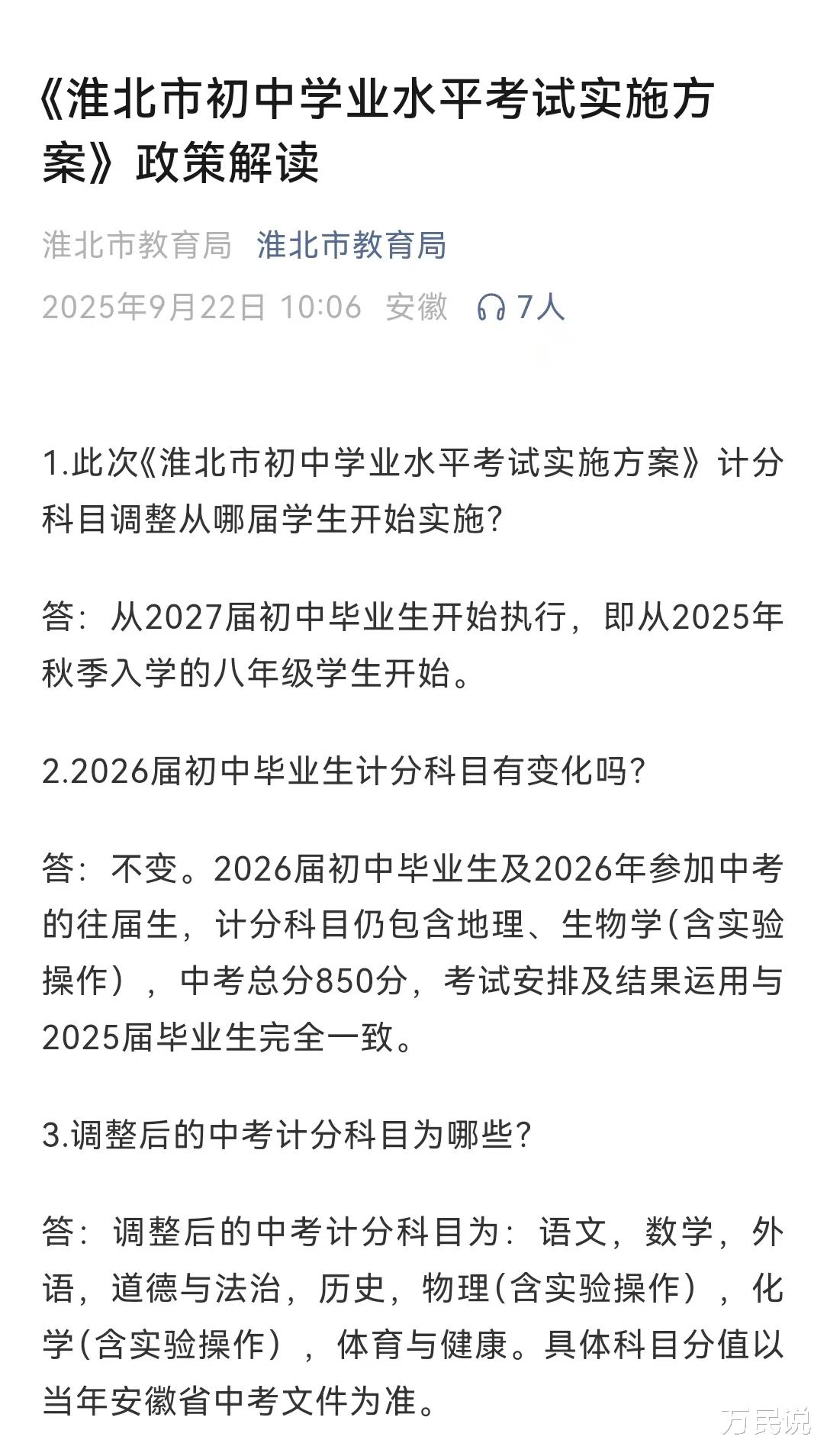

铜陵、淮北:明确“时间表”与“路线图”

铜陵宣布自2027届毕业生起,生物、地理、综合素质评价不再计入总分,中考总分降至750分。

淮北紧随其后,对2027届毕业生进行了类似的调整,并降低了理科实验操作分值。

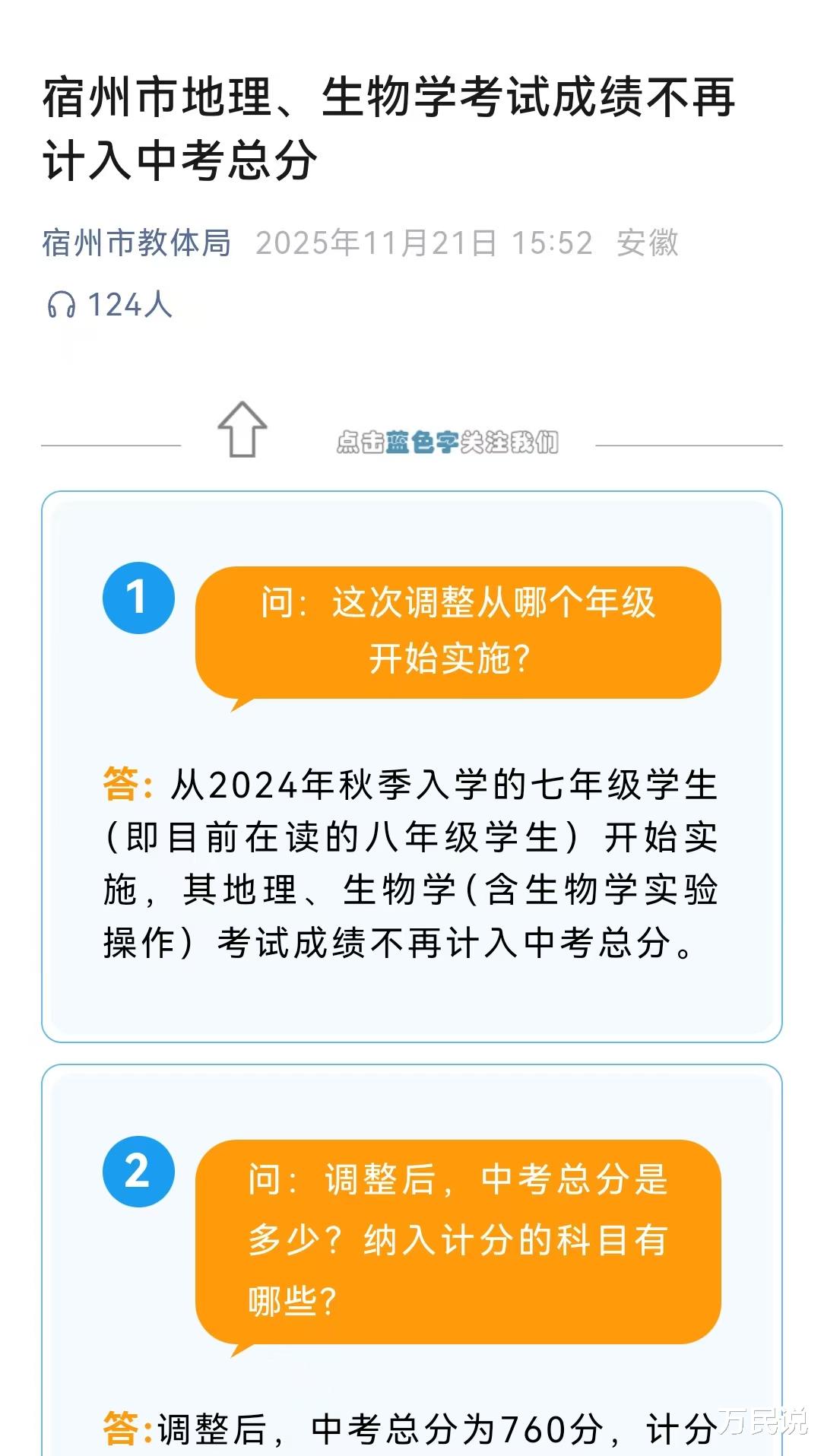

六安、宿州:结构“大瘦身”

六安将计分科目从10个减至8个,总分调整为750分。

宿州则明确了中考总分760分的新结构,物理、化学实验操作各占10分,体系更为清晰。

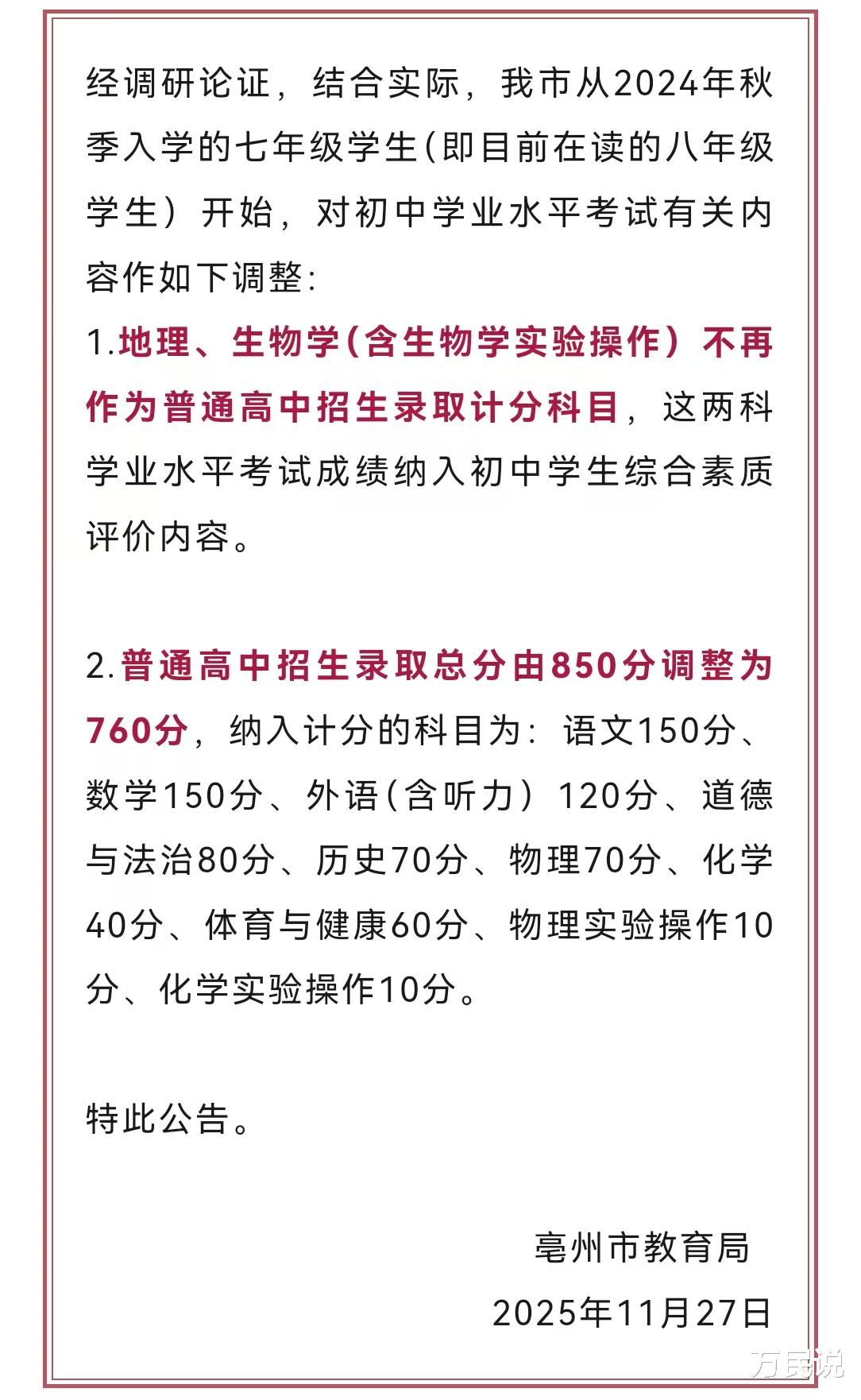

黄山、亳州:一日之内放出“双黄蛋”

2025年11月27日,黄山和亳州同时发布方案。

两地均将生物、地理“请”出计分科目,黄山更创新性地将其作为省级示范高中的录取“门槛”,体现了多元评价的探索。

纵观这一系列改革,看似各地节奏不同,实则内在逻辑高度统一。那么,这场席卷安徽的变革,究竟透露出哪些清晰的信号与共同的特点?

02.变革中见真章,三趋势成定局

细读各地政策条文,我们不难梳理出此次中考改革的三大核心趋势,这也为未来的教育方向指明了道路。

趋势一:为学业负担做“减法”

最引人注目的变化,无疑是生物、地理两科普遍不再计入中考总分。这一举措直接减轻了学生初二阶段的学业压力和记忆负担,让学生能从繁重的计分科目中腾出更多精力,有利于学生的全面发展。

趋势二:为中考体系做“优化”

改革后,全省各地市的中考总分普遍从过去的850分左右,统一调整至750分或760分。计分科目更为精简,分数结构更为优化,使得中考的选拔功能更加聚焦于核心主干学科,同时也便于不同地市之间的横向比较与理解。

趋势三:为平稳过渡留“空间”

所有改革政策都遵循 “从起始年级开始” 的原则,即“老人老办法,新人新办法”。这充分考虑了政策的延续性和公平性,给了学校、学生和家长充足的准备与适应时间,避免了“政策突袭”带来的混乱。

趋势已然明朗,格局正在重塑。当我们把目光从各地的具体方案收回,投向更广阔的全省版图时,会发现这场变革的拼图,即将完整。

03.未来格局明朗,唯待拼图归位

安徽中考改革的宏大叙事,并非始于今日。老大哥合肥早在2020年就已将总分调整为750分,并持续探索。目前,全省16个地市中,绝大多数已投身改革洪流。

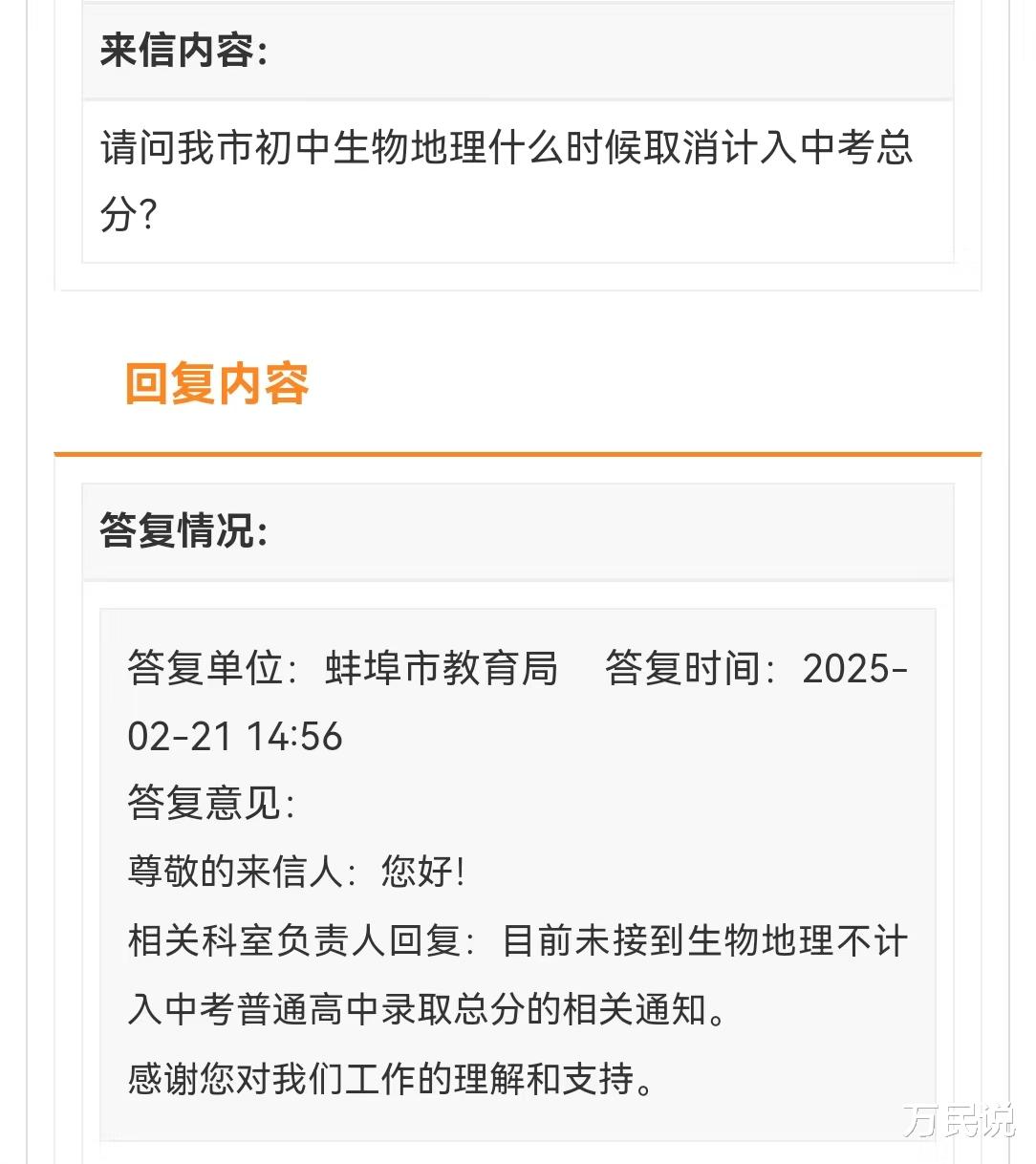

眼下,唯有蚌埠和淮南仍将生物、地理计入总分。尽管蚌埠市教育局在2025年初回复市民时仍表示“未接到相关通知”,但在全省大势所趋之下,这两地的调整或许只是时间问题。全省中考改革“一盘棋”的格局,即将全面落定。

04.疑虑与回应:破除迷思,看清初衷

任何改革都伴随着讨论与疑虑。有人担忧:生物、地理不再计入总分,是否会削弱学科地位,进而影响高中阶段的学习?

回首望去,三十年前的中考,生物、地理乃至历史都未必是计分科目,许多初中甚至并未系统开课,但高中阶段该学的知识一样未曾落下。如今的改革,绝非不重视这些学科,而是将其从“分分必争”的选拔压力中解放出来,将学习重心从应试背诵转向能力培养和兴趣引导。其成绩纳入综合素质评价,仍是升学的重要参考。

这场变革的深层逻辑,是为了贯彻落实“减负提质”、促进教育公平的国家与省级教育战略。它不仅仅是分值的简单调整,更是教育理念从“唯分数论”向“全面发展”转型的一次深刻实践。

潮涌江淮,育见未来!中考改革,只有进行时,没有完成时。从合肥的先行探索,到今日多地市的集体推进,安徽正以坚定的步伐,走出了一条具有地方特色的中考改革之路。

降低总分、精简计分科目,是为了给孩子们“松绑”,让他们有更多时间去阅读、去思考、去锻炼、去发展真正的兴趣与特长。这背后,是对教育规律更深层次的尊重,是对“培养什么人、怎样培养人”这一根本问题的时代回应。

潮涌江淮,风向已变。这场变革,关乎今天每一位学子的求学路径,更关乎安徽未来的人才图景。当教育的指挥棒更加科学、更富有人文关怀时,我们才有理由期待,每一棵青春的树苗,都能在更为适宜的土壤中,茁壮成长,千树万树,梨花盛开。