据《南风窗》报道,林殊,“00后”,寒窗苦读十余年后,在2024年顺利成为四川成都某高校的教师。但在学校,他还有一个隐藏身份,2025年6月,他正式成为一名路边冰粉大排档的摊主,每个夜晚都与脆啵啵、冰豆花、黑珍珠等小料打交道。

林殊不觉得大学教师做路边摊是什么丢脸的事情。在他的摊子周围,许多摊主都是年轻人,曾经也有份体面的工作。唯一让他不适应的是,遇上课程较多的一天时,他忙碌后还要出摊,到凌晨2点左右才到家。

从网友的反应来看,有对此不理解的,有认为很正常的,有认为这是教师困境的,也有认为这是自身没有能耐的。同时,还有网友追问,这样做合规吗?

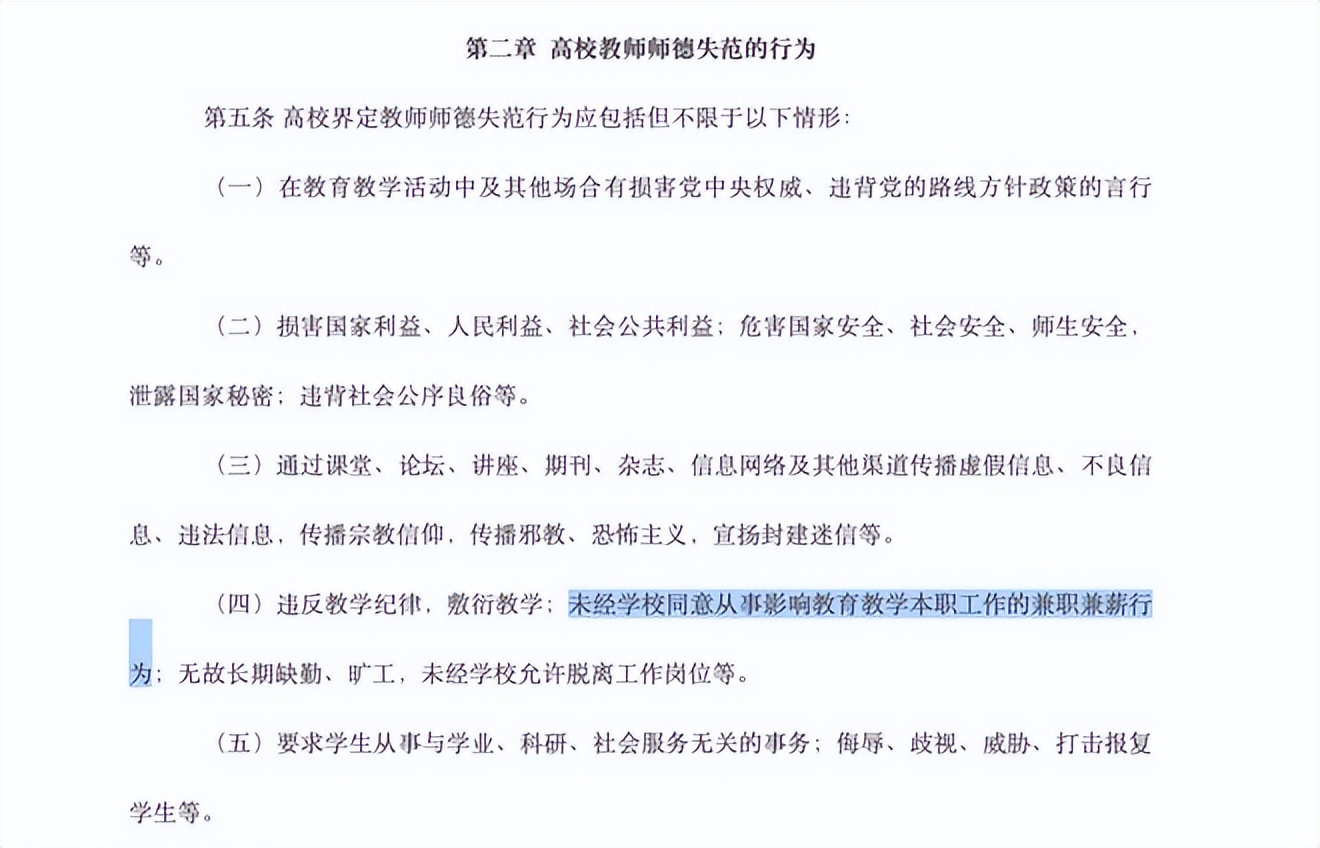

按照国务院办公厅2016年发布《关于实行以增加知识价值为导向分配政策的若干意见》,科研人员和教师依法依规适度兼职兼薪是允许的,并不违反相关规定。

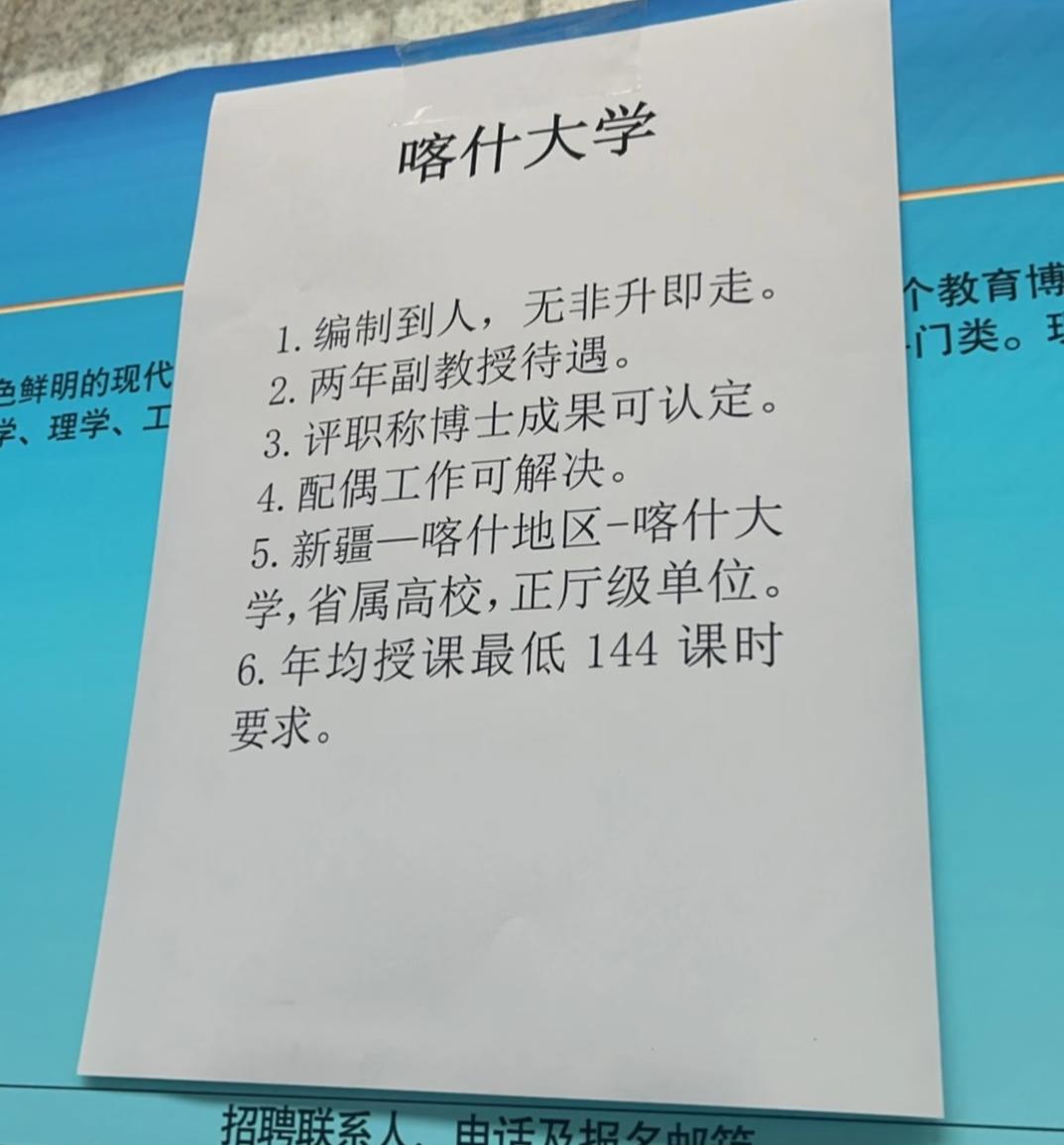

也就是说,包括林殊在内的高校教师,只要自己愿意,是可以利用业余时间,从事其他兼职的。自然,也包括摆摊,包括各种经营。前提是,必须依法依规,做符合国家法律和规定允许的事。

那么,对高校教师摆摊的行为,该支持还是反对呢?笔者的观点是,应当支持,而且应当大力支持。最好的结果是,高校教师兼职应当成为常态,希望有更多的教师,特别是中青年教师,都能加入到兼职,包括摆摊的行列中来。

也许有人不太理解,认为这是站着说话不腰疼。笔者所以持有这样的观点,是从高校教师的现状来看的。眼下的高校教师,尤其是中青年教师,大多从校园门到校园门,大多没有社会实践经历。看似大学毕业了,进入社会了,参加工作了,实际干的还是校园的事,只是,身份从学生变成了教师,从这个学校到了那个学校。他们的经历,实在简单得让人心疼,让人担忧,让人无法相信他们能够成为一名优秀教师。

优秀教师的根本,不是发表多少论文、写多少本书,或者在实验室拿出多少专利,而是培养优秀的学生,是站在讲台上给学生奉献精彩的课程,是让学生进入社会就能适应。自然而然,对社会了解多少,对社区、企业、农村了解多少,对工人、农民、其他社会人员了解多少,对市场了解多少,就成了评价高校教师水平和能力非常重要的方面。

很显然,当我们把这些问题抛到高校教师的面前时,能够给予积极回应的,寥寥无几。绝大多数的中青年教师,讲起理论来滔滔不绝,谈到社会,谈到企业、社区、工人、农民,就只能张口结舌、结结巴巴了,就只能按照理论上的描述去描述了。

因为,他们没有这个经历,也没有这份感受。如果放到公务员身上,就是没有对工人、农民的感情。哪怕他们的父母是工人、农民,当他们成为公务员、成为有权力者,除了对自己的父母有感情外,对广大工人、农民是没有感情的,其提出的意见和建议,尤其是出台的政策,大多也是夸夸其谈,根本不接地气,不了解社区、工厂和田间地头,不切合实际。譬如某部门出台过一项优惠政策,看起来力度很大,享受到优惠金额高达数百亿。仔细分析一下后发现,这项政策全国所有企业加起来,也享受不到政策的一半优惠金额,这就是拍脑袋的结果,也是不了解实际情况的结果。

在这样的情况下,教师兼职,特别是摆地摊,可以非常直观地让他们看到社会、了解社会,可以让他们有更多直接的感受和体会。在课堂讲课时,就不会只是照本宣科,就不只是只能传授理论知识,而是有实践经验、亲身体会了。而且,这样的感受,比一般的到社区、企业、农村调研,更加具有直观性,更加具有体验感,更能在课堂上有感而发,更能在实验室里创造符合市场、符合企业需求、符合民众期待的技术与产品。

也正因为如此,应当出台一些政策鼓励教师摆地摊等实践活动,让高校教师、特别是年轻教师都能有一份“兼职”,都能自觉接受锻炼和实践,都能在兼职中提高自己对社会的认识、对社区、企业、农村和居民的了解,从而让课堂更加丰富、更加活跃。

需要把握好的是,应当处理好兼职与授课的关系,不能因为兼职影响正常的教学,特别是备课、看书、科研等,不能因为兼职而受到严重影响。正常的教学秩序不能打乱,正常的学习不能放松,正常的科研活动不能放弃,从而让每个教师、尤其是年轻教师真正成为既有理论,又有实践经验的好教师。