我年少无知那会儿,一直以为那个“片板不得入海”的禁海令是满洲人最先搞出来的。后来读书多了点,才知道“片板”这句名言的发明权原来在朱元璋的手里(《明史·卷二百五·列传第九十三》)。等到书读得再多点,又发现原来朱老板也是照抄前朝的作业——中国历史上最早搞禁海的,居然是元朝的蒙古人。

而元明清三朝之所以搞禁海,看着好像缘由不一,其实细究起来都是一回事。

说起我国的海外贸易,那可真是源远流长。早在春秋战国,我们的祖先就已经在跟周边近海国家互通有无,汉朝的商船最远跑到了印度;三国时北方的曹魏专注对日贸易,南方的孙吴一门心思在南洋发财,只有不靠海的蜀汉捞不着赚外快,所以噶得也最快……两晋南北朝时期,我国与南洋(南海)、西洋(印度洋)沿岸诸国已经形成固定航线,贸易往来日益频繁;到了隋唐,因为陆上丝绸之路时常阻塞,海上贸易愈发兴盛,挂着日月星三辰旗的大唐商船最远出现在了波斯湾;至于两宋,那就更不用提了——因为重商,又不限制土地兼并,所以赵家皇帝压根就从土坷垃里扒拉不出几个钱,只能另辟蹊径,尤重海贸。

特别是南宋,商税一度占到朝廷收入的六成以上,其中三分之一来自海贸。可以说南宋在内忧外患层出不穷的情况下还能享国152年,尤其是以江南半壁独抗蒙古达46年之久,海贸的巨额收入居功至伟,不可替代。

后来之所以抗不动了,很大的一个原因就是国内生产被连绵不绝的战争破坏得太严重了,无法为海贸提供稳定的货源。这下财政就入不敷出了,逼得贾似道不得不弄出个公田法,想回头再从土坷垃里刨食吃,结果激怒了国内的一众大地主,大宋朝随之树倒猢狲散。

元朝的蒙古人更重商,海贸搞得更加肆无忌惮,关税收入甚至比南宋还要高出一大截。可突然有一天晴空砸下一道霹雳,大元朝居然要禁海了,这又是咋回事?

01话说从匈奴到满洲,在所有北方游牧/渔猎民族中,蒙古人特征最鲜明的一点,就是贼爱钱,而且死要钱。

当然不是说别人就跟小钱钱有仇,只不过蒙古为了钱,真能不要命。

最典型的就是别人想发财,都去南犯中原,偏偏蒙古人就不走寻常路。一开始他们无论是揍党项、削女真,还是欺负南宋,几乎都心不在焉。那这帮家伙的心思放在哪儿了?答案是差不多压上全部家当跑去西征,而且不但一征就征出去个几万多里地,还一口气连征三回,简直上瘾。

为毛?因为一个蒙古的商队去西边卖货,结果被花剌子模给抢了,然后铁木真就怒了。毕竟在整个十三世纪,从来就只有蒙古欺负人,什么时候让人欺负过?所以蒙古大军立刻跑去报复,然后就打开了新世界的大门——没想到本以为除了沙子什么都不长的西边原来这么有钱,更没想到本以为很能打的西边蛮子原来这么弱,抢劫他们岂不比去硬啃中原的夏金宋什么的划算得多?

所以蒙古人才不惜代价的三次西征,抢了多少地盘还在其次,更关键的是掳掠到了海量的财富和人口,从此富得流油,这才是他们后来横扫中原最大的底气所在。

忽必烈称帝立国后,仍念念不忘这条发财捷径。所以以往无论汉胡王朝都基本无视掉的缅甸、安南、日本乃至爪哇,他都派兵去打算抢一把,结果无一例外遭到惨败。这下非但没捞到外快,反而亏了老本。

更加雪上加霜的是,甭管是阿里不哥还是海都、昔里吉和乃颜等忽必烈的反对者都不消停,蒙古内战简直一刻都停不了。所谓大炮一响,黄金万两,庞大的军费开支仿佛一张无底的巨口,甭管朝廷能收进来多少钱,投进去连个响儿都听不着。

忽必烈的解决办法是让色目人阿合马当财相,而后者也不负众望,在将近二十年的时间里虽是左支右绌,但竟然愣是支撑着大元朝的财政没垮掉。

阿合马搞钱的诀窍,叫“量出为入”。

啥意思呢?就是忽必烈要花多少钱,他就收多少税。举个例子——至元十七年(1280年)的时候,为了满足皇帝的要求,阿合马在京兆等路(大概相当于今天的陕西省)收了1.9万锭钞的税,收得关中内外饥民遍地,百姓只能靠卖儿鬻女勉强求生。次年忽必烈想要决战,当然胃口大开,直接张嘴要三倍,然后阿合马反手就给京兆等路摊派了个5.4万锭钞……

这已经不是把地皮刮出火星子的问题了,而是直接挖出岩浆子了。

反正在阿合马的“天才”治理下,大元朝的老百姓根本没活路,各地义军风起云涌……但有个鸟用?再多的乌合之众,还能打得过天下无敌的蒙古铁骑不成?

但用强盗的手段治国,总不是长久之计。所以忽必烈趁阿合马被仇家刺杀的机会,换了个叫卢世荣的汉人当起了财相。为啥用老卢呢?因为这货虽然是个河北人,但颇得隔壁东北大忽悠的真传,三言两语就把忽必烈给忽悠瘸了。

老卢对老忽说,阿合马那套竭泽而渔的强盗打法,你们蒙古人呆在草原上时用用或许还行,但放在中原肯定不合适。因为中原多肥啊,财富像韭菜一样永远都割不完,但前提是你不能一次性的把韭菜的根都给刨了啊?所以正确的做法是放水养鱼,把猪养肥了再宰。

忽必烈信了卢世荣的邪,让后者按自己的想法搞财政改革,但没过多久就后悔了。为啥?因为老卢的打法好是好,就是见效太慢。没准等猪养肥了,坐在桌边等着吃肉早换成了阿里不哥或是海都、昔里吉什么的,他老忽早就被撵跑,或者坟头草都绿好几茬了。

所以他要求卢世荣,长治久安得有,快钱热钱也不能少。做不到哪一条,朕都要取你的狗头!

老卢这个愁啊——我要有这种神仙本事,还给你打工?最后走投无路之下,他终于把主意打到了海贸上。

02我国海外贸易的历史虽然源远流长,但在相当长的一段时间里都是处于野蛮生长,或者更准确的说是没人管的状态。简单说就是只要你有船、有货、摸到了一条航线,就能出海赚钱,还没人找你收税。

直到显庆六年(661年),唐高宗李治才往广州派了个职务叫市舶使的官员,专门向来华贸易的船舶征收关税,同时为宫廷采购舶来品以及管理贡物。 到了开元年间,唐玄宗李隆基又将这个临时的差遣调整为专门管理海外贸易的官府机构,叫市舶司。从此直到清康熙二十四年(1685年)撤销全国所有的市舶司,这个机构一直为历朝管理海外贸易,功能有点类似于今天的海关。

之所以说“有点”,是因为市舶司的职能可比海关花哨多了。除了特殊的贡品管理外,关税通常还要还分为船税和货税分别征收。比如宋朝不但要征收最高达货值四成左右的关税,对货品在国内的分销还强制拍卖并从中赚取巨额利润。像南宋初年的朝廷岁入还不到一千万贯,其中市舶就贡献了二百万贯,占据了举足轻重的地位。

但市舶司能管到和赚到的,大多是人生地不熟的外国船和外国货。而在传统的农业时代,国内除了少量权贵巨富外,对舶来品的需求并不旺盛。相反由于在历史上的绝大部分时间里,我国的文明和生产力水平在世界上都处于断崖式的领先,海外对国内商品,尤其是丝绸、瓷器、茶叶乃至于书籍、铜钱等都长期处于供不应求的状态,贩卖的利润高得吓人。

有多吓人?举个例子——明朝中期时国内最好的生丝是湖(州)丝,行情最好的时候每斤也不过值银一两。可哪怕是质量最一般的生丝卖到日本,都起码能卖到五两银子,最少是五倍的利润。

马总说过,如果有10%的利润,资本就保证到处被使用;有20%的利润,它就活跃起来;有50%的利润,它就铤而走险;为了100%的利润,它就敢践踏一切人间法律;有300%的利润,它就敢犯任何罪行,甚至冒绞首的危险(《资本论》第871页)——那么动辄就是五倍十倍甚至更高的利润,是不是就会让无数人都不把诛九族当回事了?

事实也确实如此。

大海风波险恶,那年头无论造船还是航海的技术水平又非常原始,在海上讨生活跟把脑袋系在裤腰带上没区别。就拿著名的鉴真东渡日本为例,前后历时11年,其中3次被官府拦截,两次被风暴吹跑偏离了航线(一次吹到了舟山,一次更是离谱到了三亚),直到第六次才勉强抵达,而且同行的三条船还跑丢了两条……

这已经是运气爆棚的结果,毕竟命保住了不是?

要知道在唐朝时,对渡日的航线以及洋流已经掌握得非常完善和成熟了,而且还是在相对平静且安全的东海上航线。要换成条件复杂恶劣得十倍不止的南洋或西洋,发出去十条船能回来一两条,没准船东都会觉得自己走了狗屎运。

因为哪怕只回来这么一两条船,就能弥补所有的损失,而且还能赚到巨利。所以在大海上,永远不会缺乏亡命徒。而这些不把自己的命当回事的人,会拿别人的命当回事?

所以无论古今中外,起码在近代以前,海商等于海盗,商船等于海盗船基本上就是全世界的共识,我国当然也不例外——最早名现于史书的海盗是一个叫张伯路的河北人,时间在东汉。此后像三国的“海贼胡玉”以及东晋的孙恩、卢循等,都是杰克船长似的人物。

他们中的大多数人在靠了港、上了岸以后,就是规规矩矩的商人。即便是下了海,也是该运货运货,该贸易贸易。只不过遇到了没本钱的买卖,他们也不介意请那些倒霉蛋吃碗板刀面或是馄饨面。

因此可以说,在那个年头下海的,就没个好人。

对于这种人,历朝官府自然不会有啥好感,只要遇到了就是该抓抓、该杀杀,从来不会客气。像鉴真东渡总是被抓回来,原因即在于此,要不是他名声太响又太好,估计早被当海贼砍了。

所以在历朝的官方态度上,远在天边的蛮夷屁颠屁颠的渡海过来给他们送钱、送稀罕玩意,还是普遍比较欢迎的。但国人闲着没事跑到大海上,甭管是做正经生意还是半商半盗或者干脆当海盗,都太危险了,管理成本也太高了。因此能抓抓、能杀杀,反正都不轻饶。区别只在于有的管得严点,有的管得松点罢了。

总结就是,外国人跑来甭管进口还是出口,都欢迎;反过来要是国人干这行,哪朝哪代都不乐意——如果这也算禁海,那从秦到清几乎就没哪个朝代是不禁的。

03一个重要的改变出现在南宋的中后期——因为长期对金、对蒙征战,南宋财力入不敷出,不得不千方百计找钱填窟窿。而赵氏君臣想到的办法之一,就是全面开放海禁,允许国内海商自行造船、出洋贸易,然后抽税。

其实这也是无可奈何下的现实选择。前文说过,早在汉朝起我们的先民就驾着船往印度、中东跑,难道是去钓鱼?当然是为了做贸易赚大钱,间或打个劫啥的……既然官府虽无明文禁止,但始终持敌视乃至打击的态度,所以他们想纳税、想做正经生意都不可能,那就只好走私喽。

还是从秦汉到明清,这种走私活动从未停止过。而且哪朝禁海禁得越厉害,他们就走私得越来劲……

所以南宋朝廷也想开了,反正也管不了,不如大大方方予以其合法身份,再从中大捞一票。

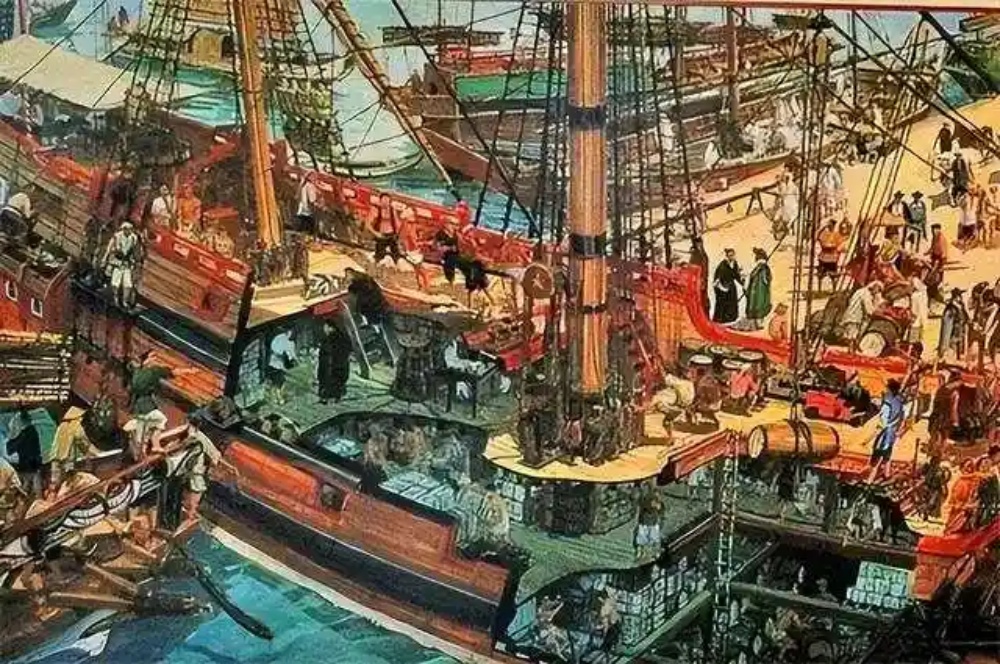

事实证明他们的选择非常明智。自从全面解除海贸限制以后,南宋海商迅速取代了阿拉伯商人成为东亚—中东航线上的霸主,并建立了四通八达的海上商路。在东至日本西抵波斯湾的港口和海面上,随处可见南宋商船和商人的身影,并迅速积累了巨额财富。而南宋朝廷也因此获利颇丰,才能硬抗蒙古近半个世纪之久。

蒙古灭南宋时,沿海地区基本都是传檄而定,破坏并不大。因此元朝基本继承了南宋的海贸遗产,只需改头换面一下,拿来就能用。更重要的是,哪怕宋朝已经是汉人王朝里边最重商的一个了,但跟蒙古人比起来还得甘拜下风。毕竟人家百无禁忌,连人都满世界的卖——尤其是蒙古本族奴隶,在当时最抢手,一众王公权贵为了赚钱甚至打起了自家军队的主意,还有什么生意是他们不敢做的?

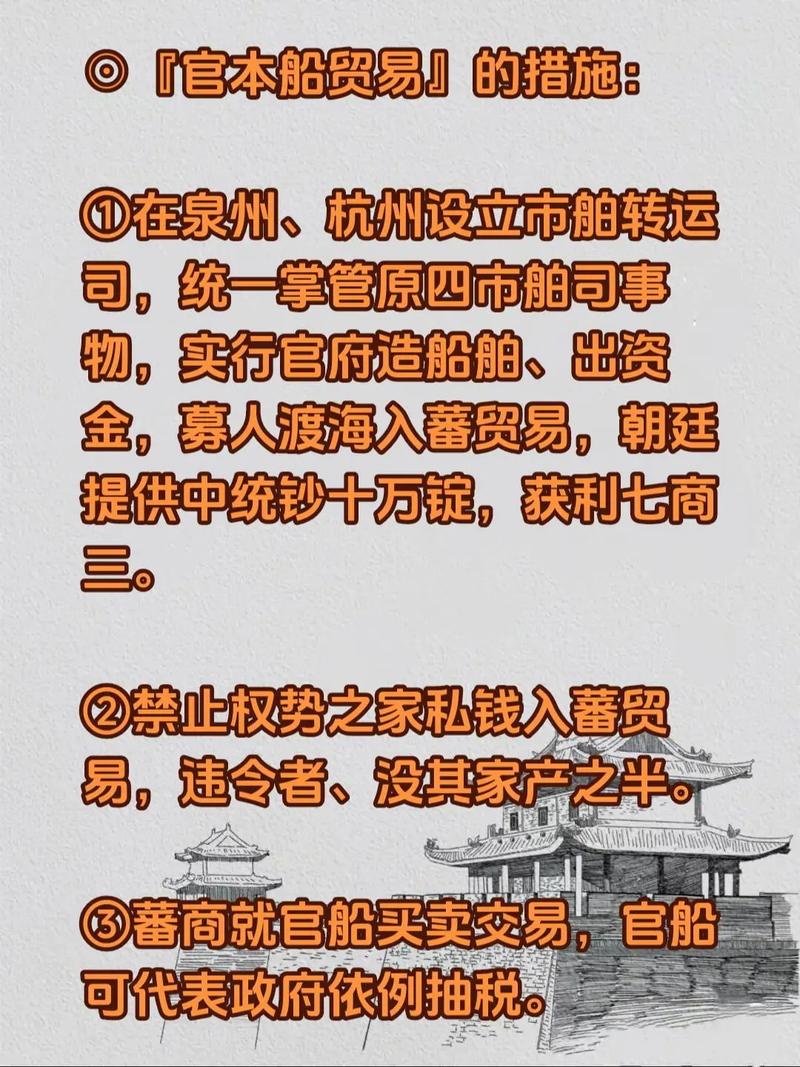

因此元朝的海贸继续热火朝天,市舶收入一度超过了南宋,直到至元二十二年(1283年)被逼急了的卢世荣,为了搞快钱应急弄出了“官本船”制度。

什么是官本船?自从有了海贸以来,甭管是以前的走私还是南宋解禁以后,国内货物出口基本都是民间自营为主,官府只管抽税,并不集中大规模的造船下海。

可卢世荣发现,哪怕他们抽税抽得比最不要脸的南宋还不要脸,但所得与海贸的巨大利润相比,也不过是九牛一毛。其实这也很好理解——哪怕在监管技术手段无比先进的今天,偷逃关税也无法根绝,更何况在几百上千年前?

老卢还发现,要想从海贸的巨额利润中捞取更大的份额,就不能只蹲在家里收税,必须也下到海里去做买卖,成为海商的一员。

再一想,好像做海贸也没那么难,谁还不是造几艘船、再拉上货下海,回来就赚到至少几倍的利?咱朝廷虽然成天闹钱荒,那是摊子铺太大,但跟海商比,绝对拔根腿毛都比他们的腰粗。

于是他兴冲冲的搞起了个“大元皇家海运”,结果还没折腾个几回,就赔了个底掉。

老卢这下冷静了下来,沉下心思用心研究了一下,发现这个海贸看似简单,其实一点也不简单。

04前文说过,那个年头下海都是把脑袋系在裤腰带上,所以个个都是亡命徒。而且要想赚大钱,更得发挥主观能动性,积极寻找新航线、新港口、新销路。这也是为啥民间私商做海贸能做得风生水起,卢世荣弄出来的“国企”就无比拉胯的一个非常重要的原因。

毕竟前者是卖自己的命给自己赚钱,后者却是卖自己的命给公家赚钱,那劲头能一样吗?

其实这个问题还好解决,而且老卢很快就想到的解决方案。那就是搞公私合营——朝廷负责出本钱,私商负责下海,赚了钱大家分,简直完美。

但有个问题却是没法解决的。

起码在近代以前,全世界的海上贸易都有两个显著的特点。其一是垄断,其二就是必须有强大的武力护航。

垄断这条很好理解。像明朝中期时江南的普通生丝要是在国内卖,每斤只能卖到150~200文钱,但贩运到日本就至少值5两银子,增值了20多倍。为啥这么赚?跟小本子是不是人傻钱多其实没多大关系,原因就在于垄断——当时的对日航线基本被江浙地区的海商垄断,他们结成价格同盟,反正就得这个价卖生丝。谁敢压价,分分钟弄死他。

要是没有垄断,今天你卖5两,明天我就卖4两,反正还有巨利,谁怕谁?而价格战的结果,就是海贸的利润无限接近于成本,没准还得赔本赚吆喝,那大家还那么玩命到底图个啥?

所以垄断,必须垄断。

不光东方如此,西方更甚,而且更早的意识到了这一点。早在大航海时代之初,教廷就搞出来个“教皇子午线”,规定西边是西班牙的专属贸易区,东边则归葡萄牙。

两牙的贸易垄断有多严重?举个例子,当时葡萄牙在东南亚以近乎白菜价收购以胡椒为代表的香料,然后贩卖到不爱洗澡也不会做饭的欧洲,立刻摇身一变只有极少数人才消费得起的天价奢侈品。当时欧洲流行过一首歌谣,唱得就是胡椒——“关起窗来别让风吹走,富商们拿着镊子数胡椒,一粒一粒又一粒”,可见其价值之不菲。

如此高额的利润,惹得一众欧洲国家分外眼红,就都跑去亚洲抢食吃。这下垄断没了,压价有了,胡椒等香料的价格很快就从云端栽进了人间,搞得一大堆东印度公司纷纷破产,这下谁都赚不到钱了。

那咋办?还得垄断呗。既然文的垄断没了,那就来武的。于是西奥(斯曼)、英西、西荷、英荷战争相继爆发,打起来的理由千千万,其实大伙心里都有数,争的就是贸易垄断权。直到最后英国佬笑到了最后,才有了所谓的日不落帝国。

西方如此,东方也一样。海商们下海,不但随时跟大自然搏命,还要迎接层出不穷的海盗的挑战。就算九死一生到了地方,你以为就大功告成了?怎么可能!那些域外的小国或是地方豪酋就没几个好相与的,弄不好几年前还在猎人头呢。你要是打算和气生财,一准被当肥羊宰——能用抢的,干吗要拿钱买?

所以在那个年头能干上海商的,可以说每家都养着个微型海军,每个船队都是舰队。而且这帮家伙遇到硬茬子统统都是老实规矩的商人,碰到软柿子就立刻化身为最凶残嗜血的强盗,就算在海外夺国称王的也不是没有。比如明朝最著名的倭寇头子汪直,就在日本的肥前国平户岛上立过一个宋国,自称徽王(汪直是南直隶徽州府人氏)。

反正历朝搞海贸搞得最热火朝天的,都是江浙闽粤这四省。其中江浙主打日韩市场,闽粤垄断南洋航线,基本上井水不犯河水,各自发财。

结果卢世荣这个半吊子专家贸然弄出个“大元皇家海运”,还想两大市场通吃,谁会惯他病?

在岸上,老卢这个大元宰相发句话,就能把所有海商打入万劫不复之地。可到了海上就是另一套规矩了,非但不会再有人听他的,就算动起手来他也未必打得赢。

相反被揍个生活不能自理倒是大概率事件。要不然为啥历朝历代,怎么都那么讨厌大海呢?

05但卢世荣不能失败。因为他一旦满足不了忽老板的胃口,狗头就定然不保。所以他想从海贸中赚到大钱,除了公私合营,还得垄断市场,要想垄断市场,就得建立一支强大的海军。

这简直就是无解——大元朝要是玩得转海军,还能两次东征日本惨败,连打个没开化的爪哇都落得个铩羽而归的下场?

但老卢的脑子就是好使,马上就想到了个“一劳永逸”的解决办法。啥办法?虽然大元朝玩不转大海,但在陆地上可是无敌的。所以咱只要管住那帮海商,既不让他们下海也不让他们上陆,这不就妥了?

于是卢世荣搞出来了个官本船+全面禁海的计划。具体说就是以后大元朝只有“国企”才能出海贸易,“私企”以及个人一律禁止,违者格杀勿论。当然为了减轻阻力,更重要的是因为“国企”太拉跨,他还是给私商留了个口子,就是原先的那个公私合营。让私企给国企打工,多少能捞到一口汤喝。

计划很完美,但老卢却没机会见证其落地。为啥嘞?因为这货不是要立足长远、放水养鱼嘛,所以他把大元朝的远虑弄得很明白,却解决不了忽老板的近忧。所以刚上任才四个月,皇帝陛下让他掏军费,卢世荣掏不出来,就被摘了狗头。

忽必烈换了个比阿合马还会刮地皮的桑哥接替了卢世荣的位置,但却很欣赏官本船+禁海的那套捞钱大计。于是在至元二十九年(1292年),他宣布在江浙闽粤四省实施禁海,并以官本船取代私商开展海外贸易。

但元朝的海禁,真是一言难尽。

老忽才禁海了一年多,自己就噶了。接班的元成宗铁穆耳随即下令“有司勿拘海舶,听其自便”,第一次海禁就这么不了了之。可十年之后,还是这位铁穆耳又反悔了,复令“禁商下海”并裁撤所有的市舶司,第二次实施海禁。可在至大元年(1308年)元武宗海山新皇登基后又再次改弦易辙,诏令“复立泉府院,整治市舶司事”,等于是又开放了海禁。可仅仅过了三年,海山又反悔了,自打自脸的下令裁撤一切市舶机构,“禁下番船只”。而等海山挂掉,熟悉的一模再度上演——先是元仁宗爱育黎拔力八达于延祐元年(1314年)“诏开下番市舶之禁”,后有元英宗硕德八剌于延祐七年(1320年)再度“罢市舶司,禁贾人下番”,但仅过了两年便“复置市舶提举司于泉州、庆州、广东三路”。

元朝仅存在不足百年,就先后四次禁海又四次开海,整个政策倾向一团糟。再加上元史向来不受重视,以至于许多人都不知道还有禁海这码事,还以为都是朱老板率先脑洞大开呢。

蒙古人为啥这么纠结?关键就在于卢世荣搞出来的那个官本船+禁海的海贸政策套餐,实在是太让人纠结了。

这个政策刚出来时,全国上下甭管内行外行都是一脸懵。慑于蒙古人动辄杀人盈野的作风,大家先是老老实实按规矩跑了两趟,发现结果就是朝廷赚爆了,但已经吃了几百年海上饭的海商虽不至于亏本,但比起以前来也就捞到个零头。

为了这点花头,还犯得上去海上搏命吗?回家老老实实的种地他不香吗?

更何况蒙古人重商,大量的王公贵族纷纷投身海贸,还赚到过大钱。现在他们眼睁睁的看着曾经属于自己的小钱钱,都落进了朝廷……或者说皇帝的口袋,能不眼红?

忽必烈活着的时候,他们惹不起,只能干淌口水。可忽老板一挂掉,接班的铁穆耳就没这种威慑力了。相反这位忽必烈的大孙子为了稳固皇位,必然有求于诸王公,所以自然人家要啥就得给啥,哪还顾得上什么海禁不海禁?

可等铁穆耳的屁股坐稳了,再眼睁睁的看这本属于自己的小钱钱,被那些王公贵族和沿海富商大把大把的赚走,他的心能不淌血?等到忍不下去的时候,再一次的禁海,然后把所有的好处都捞进自己兜里,就成了自然而然的选择。

同时元朝的每一次帝位交接,都免不了腥风血雨。此时上台的皇帝,注定有求于人,只能先政后经,忍痛割爱,开放海禁。等皇权稳固后后再行海禁,变本加厉的把钱捞回来,如此反复循环,不断的禁海开海。

06元朝不断的瞎折腾,造成了两个极大的恶果。

一是自唐宋以来自发形成的较为有序的海贸事业,被祸害得一团糟。今儿个开海明儿个就禁海的结果,就是海商这么这趟出海还是合法的,再回国时没准就违法了,要被治罪,这谁受得了?既然官方都这么不靠谱了,最后海商干脆不跟你玩了,都去走私了。这就导致元朝的关税收入大幅缩水,从元初的年入数百万贯,到明初时已经萎缩到了十几万贯的水平。

同时明朝大规模的海商走私集团,也是这么形成的。

二是给后边的明朝,不但晃花了眼,还领错了道。

洪武四年(1370年)朱元璋诏罢太仓黄渡市舶司,七年(1374年)再罢明州、泉州、广州三市舶。自此中国自唐朝以来的大规模海外贸易遂告断绝,“片板不得入海”的闭关锁国政策正式现世。

朱老板为啥这么干?

老朱的英明神武,基本都体现在政治、军事以及权术等领域。限于自身条件以及学识,他在经济问题上的天赋和认知水平令人无法恭维,甚至说是无知也不为过。事实上不仅是朱老板这个开山怪,整个明朝十六帝在经济上的能力和建树都乏善可陈,简直堪称历代大一统王朝中最拉胯的一届,连照抄朱家作业起家的清朝都不如。

能把在历朝历代延续了上千年的中央财政,弄成直接在地方坐收坐支,搞得大明朝从头穷到尾,最后活活穷死——这样的朱元璋,让我们对他还有什么指望?

所以明朝一开国,就有一大堆心怀叵测的大臣不断鼓动朱老板禁海。农民出身的朱元璋本就对商人心存偏见,尤其是这些海商还多少都跟张士诚、方国珍等昔日对头有过勾结,自然深恶痛绝。等到那帮大臣再拿出元末时市舶司收入惨淡的所谓“证据”时,他禁起海来就更加毫无顾忌了。

话说在洪武年间,想在别的事上糊弄这位堪比秦皇汉武的大明开国皇帝,那纯粹是找死。唯独在经济领域,这位爷就怎么忽悠怎么瘸了,还吃一百个豆都不嫌腥。比如大臣们给朱老板看的都是至正年间的市舶司收入数据,就不给他看至元年的——要知道在那时,仅是一个泉州市舶司的年收入就占到了朝廷总收入的十五分之一,总数超过数百万贯。要是朱老板也能赚到这么多钱,还用杀那么多官、抄那么多家、搞那么多大案?能正大光明的赚钱,堂堂皇帝陛下何必豁出去脸不要当强盗?

在别的问题上,朱老板绝对不会犯如此低级的错误,偏偏在经济方面就屡错不改,还定为祖制,坑完自己坑子孙。

第一个挨坑的,就是他的好大儿、明成祖朱棣。

这位永乐大帝好大喜功,自然花钱无数,成天手紧。他的解决办法先是往死里加税,再就是往死里印大明宝钞。在税加到加无可加、纸钞贬到擦屁股都嫌硬以后,又把主意打到了海外贸易上,遂有了著名的郑和下西洋。

当然搞钱只是朱棣派遣郑和出海的原因之一,其余还有宣扬皇威国威、震慑和安抚属国、解决水师将士的出路问题,甚至还有说是为了寻找建文帝的。但郑和下西洋确实携带了大量的丝绸、瓷器、书籍、铜钱等广受海外欢迎的中国商品,同时又在南洋大肆收购香料、宝石、玳瑁、珊瑚、金银等特产回国销售。

金银、宝石等奢侈品自不用提,胡椒等香料此前在国内也极为稀缺,一度价比黄金。而等郑和船队归来后,香料价格大跌到滞销,以至于吝啬的朝廷一度以胡椒充作俸禄发放给官员,可见这趟生意做的规模有多大。

同时,郑和船队还随船带回了大量的属国王公和使臣,来明朝贡。而仅是朱棣给予他们的赏赐,价值就高达600万两白银。最牛批的是成天穷得想去当掉裤子的皇帝陛下,这回居然没找户部要钱,直接就从内库拨付了,又可见这趟生意的利润有多大。

反正甭管郑和下西洋的政治、军事、外交和文化意义有多大,起码在经济上是赚爆了。

07但在近代以前,正史上对郑和下西洋的评价却是“虚耗靡费太甚”,是“支费浩繁,库藏为虚”,反正就是个败家的赔钱货。

这也是郑和下西洋遭到停罢的最主要的原因。起码在表面上大家众口一词,都这么说。

朱棣死后,郑和在宣德五年(1430年)第七次下西洋,并于返航途中去世。此后另一位太监王景弘接过接力棒又数次出海,直至正统元年(1436年)朱祁镇下令停罢采买营造,由此正式终止了下西洋贸易。

这位大名鼎鼎的“明堡宗”,是否应因此再背上一个骂名?其实还真是冤枉了他——此时朱祁镇才9岁,还没亲政。一切政务皆由辅政大臣杨士奇、杨荣、杨溥“代天行事”。也就是说停下西洋都是文官的决定,只是让皇帝代替背了口黑锅而已。

朱祁镇在位的二十来年里,大明不但内忧外患而且国力虚弱,根本无力再下西洋。等到情况稍微好转,明宪宗朱见深就准备重建宝船、再下西洋。可朝廷的船队停罢了三四十年,不但船废了,人也没了,一切都得重起炉灶。于是朱见深派人去兵部调取郑和当年留下的资料,谁知消息泄露,时任兵部职方司郎中的刘大夏趁机放了一把火,把啥啥都给烧没了。

这下谁也甭想再打下西洋的主意了。

为啥文官又是停罢又是放火的,就这么恨下西洋?各种冠冕堂皇的理由要是扯起来扯出个百条千条也不奇怪,其实真正的原因只有一个,那就是断人钱财,如杀人父母。

前文说过,元朝反反复复的搞官本船+禁私商出海的政策套餐,到最后的结果就是海商都不跟朝廷玩了、都去跑走私。这就导致市舶司形同虚设,压根收不上来几个钱,成为误导朱元璋实施全面海禁政策的重要原因之一。

然后朱棣又让郑和下西洋,令很多人误以为是解除了洪武朝的禁海令,其实压根没有这回事。

明朝的海禁,从洪武四年(1370年)开始,到隆庆元年(1567年)的隆庆开关,历时近二百年从未解禁过。所谓的郑和下西洋,其实跟元朝的官本船一样,还是“国企”专营,“私企”靠边站,继续禁海。

而朱棣搞得比蒙古人更过分,也更招人恨。

因为蒙古人治国,往往能想出一大堆天才的主意,比如行省制、宣慰司制、纸钞制、包税制等等,但执行得一塌糊涂。明朝立国后,乐颠颠的大量照抄了蒙古人的作业,而且执行力超强——凡是蒙古人想到但做不成的事,老朱家都统统给你搞掂!

比如官本船,在元朝形同虚设,成了官商勾结、坑害国家的重灾区。可朱棣下西洋,同样的配方,味道却截然不同。

毕竟在官本船,私商还能掺和一腿进去,再官商勾结一下赚得没准比自己单干还多。更何况甭管官本船是赔是赚,都是朝廷的买卖——就是入户部的账、进太仓的库,最后甭管谁拿去花,都得走正规的流程。可到了郑和下西洋呢?宝船倒是花朝廷的钱造的,随船的军队和水手以及物资大多也是朝廷出的,可毕竟郑公公是个宦官,妥妥的皇帝私人啊!

于是乎下西洋赚回来的巨额利润,大半进了朱棣的内库,文官集团既看不着钱,也捞不着用。哪怕这些钱的大头都用在了北伐、迁都以及河工等正经事上,但文官根本插不上手,也捞不着功劳和好处,所以他们如果没有全身不爽,那才是见鬼了呢。

当然更不爽的,是海商。

其实大明朝海禁不海禁的,都不耽误他们走私,郑和下西洋了也同样如此。但问题是郑和船队规模那么大,搭载的货品那么多,出海的目的又重在政治不在经济,这下可就把海商们给坑惨喽。

海商能在海贸中赚取暴利,除了垄断关键航线、商品外,还有非常重要的一点是保证商品的稀缺性。比如海外每年对丝绸的总需求如果是一百匹,那他们就只销售二三十匹,靠市场饥饿赚取正常情况下数倍直至数十倍的利润。

可郑和船队却不管那一套。本来他们销售的商品大都要么是征收来的,要么是低价采买的,成本低得多,而且量大管饱,要多少有多少,赔本赚吆喝也不在乎……

永乐年间一匹普通丝绸,在国内售价不到一贯钱,卖到日本最少值五两银子,要是运到南洋卖给西洋商人,十几两、二十两都有人抢。可郑和船队一到,不说是给钱就卖,其实也强不到哪儿去。

所以郑和下西洋一次,就有一大批海商破产,这谁受得了?

而明朝的官员,大多出自东南沿海,又基本都跟海贸有着千丝万缕的联系。所以无论于公于私,他们都有足够的理由反对皇帝下西洋,并千方百计的搅黄拉倒。

08从停罢下西洋后的一百多年,大明继续海禁,海商继续走私,大体上相安无事。直到嘉靖八年(1529年)因争贡之役,朱厚熜下令裁撤宁波市舶司,重申严格海禁,尤其是对日贸易,由此引发了历时近40年的嘉靖倭乱。

说是倭乱,好像是跟小日子干仗,其实压根不是那么回事。这场战争,其本质就是场内战,更准确的说就是场贸易战争。

这码事连藏在深宫大内不露头的朱厚熜都心知肚明,直言“盖江南海警,倭居十三,而中国叛逆居十七也”(《明世宗实录·卷四百三·嘉靖三十二年十月壬寅》)。当然这位心思深沉的嘉靖皇帝其实也没把话说透,因为所谓的“中国叛逆”,并非李自成、张献忠那样血统纯正的造反派,而是数百年来一直游走于灰色地带的海商。

话说自唐宋以来,海贸在东南沿海的影响力越来越大,并形成了江浙主营日本、闽粤专攻南洋的利益分配格局,直接从业人员达数百万,间接影响到的又何止千万?

一个典型的例子就是自宋朝起就有“苏湖熟,天下足”的说法,可到了明朝,就变成了“湖广熟,天下足”,为啥?不是江南突然种不出庄稼了,而是因为海贸的巨大利益引得江南百姓纷纷“改稻为桑”。江南的地不种庄稼了,自然没粮食吃,只能花钱去湖广买。

甭管元明怎么海禁,都禁不掉走私,就动摇不了这个涉及到明朝半壁江山的产业链。可朱厚熜突然脑袋一抽,严厉海禁,还让闽浙提督朱纨摧毁了双屿港这个联通日本-闽浙-马六甲三角贸易网络的核心枢纽,这可就捅了马蜂窝。

几百万人瞬间失业,上千万人饭碗也跟着端不稳——江南的丝绸、江西的瓷器堆积如山,无人问津,曾富甲一方的苏杭百姓无钱买米,湖广堆满仓库的粮食无处售卖,所有人都没了活路,不造反还有别的选择吗?

更要命的是,经过元明两朝动辄海禁的胡搞,海商也出现了分化。

其中一部分转行成了“坐商”,就是在国内组织货源;另一部分转行成了“行商”,就是负责海上运输以及海外销售。而这两部分海商经过长时间的分化整合,利益冲突越来越大。

简单说,国内的坐商基本都是豪商地主,手里有钱、上头有人、能量巨大。所以才能在朝廷长期的海禁下从容组织海量的货源供给海外。所以他们在政治主张上都支持禁海,因为只有禁海政策的存在,他们才能垄断供货渠道,从而获取暴利。

而海上的行商背景复杂,来源更复杂,很难说清他们是商人还是海盗。因为海禁政策的存在,他们不但受到朝廷的打击,还要遭受国内供货商的勒索压榨。所以他们非常希望朝廷能够解除海禁,哪怕需要缴纳关税,也比被陆上的“黑白两道”合伙欺压强得多。

朱厚熜的横插一杠子,恰好激化了这一矛盾。于是海商变海盗(或者叫倭寇),开始大肆侵袭沿海地区,对朝廷和狗大户进行打击报复。当然,沿海百姓更是倒了大霉,这是哪朝哪代都避免不了的。

正是因为这一尖锐矛盾,不管朱厚熜派谁来主持江南军政,也不管是主剿也好主抚也罢,总会得罪一头。所以甭管是朱纨、张经还是胡宗宪,谁干这个直浙总督,最终都得死于非命。

典型的例子就是汪直——这个倭寇的总头子是胡宗宪实心实意招安上岸的,结果回头就被浙江巡按王本固强杀,谁拦都拦不住。这下老胡明白了,想通过解除海禁和平解决倭寇问题是没戏了,那就杀吧。等杀得差不多了,胡宗宪又被治罪自杀了,说是涉严嵩案,其实很难说不是解禁派迟来的报复。

哪怕隆庆开关以后,实际上也只开放了月港(今福建海澄)这么一处口岸。而且还严格限额贸易,与海外的巨大需求和实际贸易量相比,连九牛一毛都算不上。

所以真正的隆庆开关,其实就是朝廷默认走私合法——我不抓了,你也别再挂着倭寇的羊头卖打家劫舍的狗肉了,凑合着把日子过下去得了。

所以大明朝廷从海贸中获得的利益照旧还是聊胜于无。要知道从隆庆开关到明亡,通过海贸从海外流入明朝的白银总数超过了三亿两,占全世界白银产量的三分之一。可落到朝廷手里的有多少?朱由检想弄二十万两银子军费保卫京师都做不到,只好去自挂东南枝。

都想吃独食,最后的结果就是把满洲人招来了,谁都没食吃。

评论列表