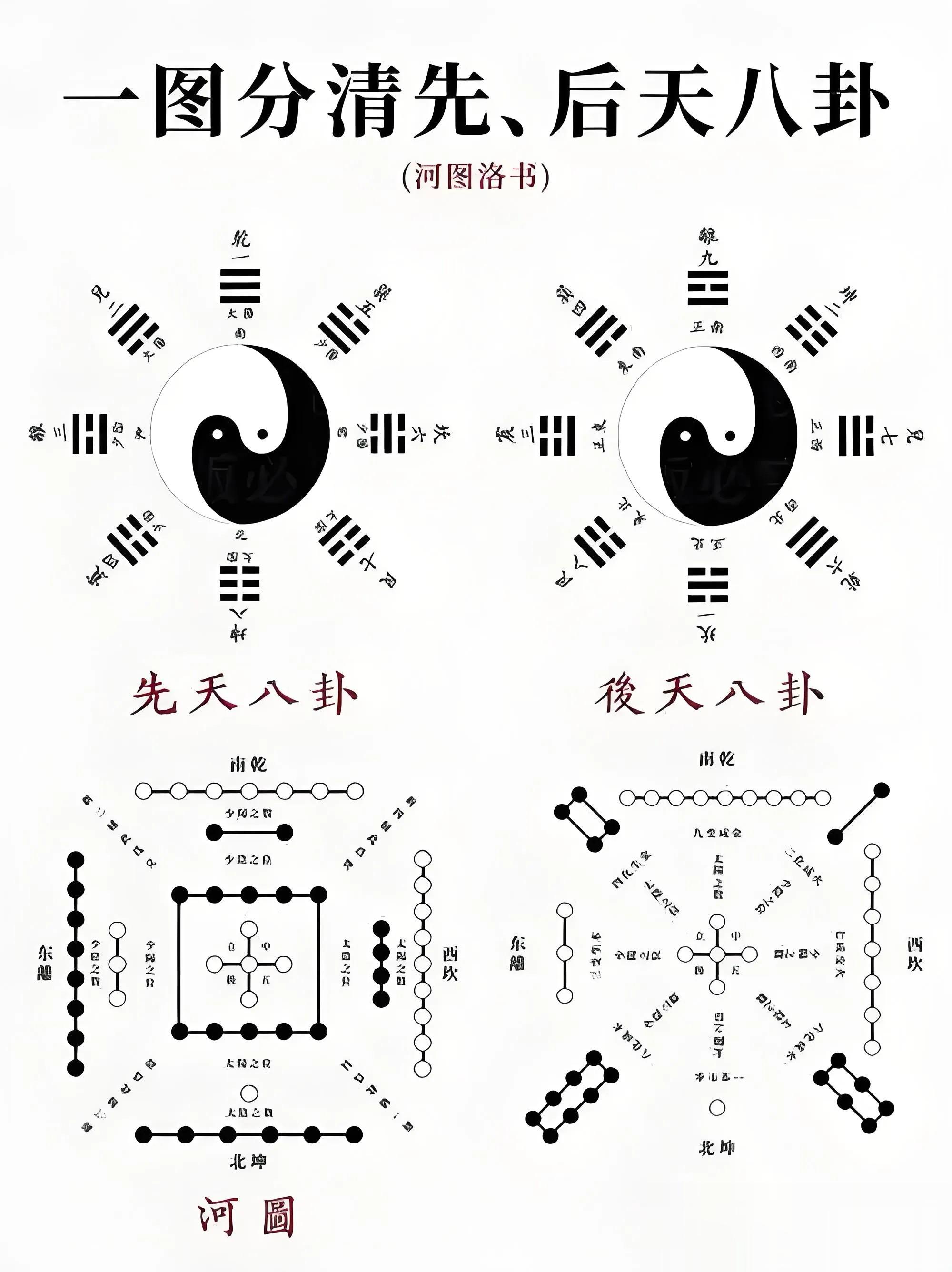

先天为体,后天为用:八卦体系的学术辨析与历代诠释

在中国易学研究中,先天八卦与后天八卦的分野并非主观臆断,而是经历代学者考据、阐发形成的学术共识。“先天为体,后天为用”的核心命题,根植于《周易》文本传统与思想史演进,其内涵界定、源流梳理与实践印证均具备严谨的学术支撑,绝非泛泛而谈。

一、源流考据:从文本到图式的学术梳理

先天与后天八卦的学术定位,始于对创制主体与文献依据的严谨考证,这一过程始终以典籍记载与出土资料为核心支撑。

先天八卦的文献溯源可至《周易·系辞传》,其明确记载伏羲“仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦”。虽“先天”概念直至宋代才由邵雍明确提出,但其卦象方位的哲学逻辑已隐含于先秦易学的“阴阳对待”思想中。邵雍在《观物外篇》中界定“乾坤纵而六子横,《易》之本也”,将先天八卦归为《易》的本体框架,这一观点并非凭空创造——朱熹在编纂《周易本义》时,特意将“先天八卦方位图”置于卷首,并重申“此图世传为伏羲所作,故曰先天”,实则是对邵雍学说的文献佐证与学术确认。

清儒曾对先天八卦的真实性提出质疑,黄宗羲在《易学象数论》中直指其“出于陈抟,非羲文周孔之旧”,毛奇龄亦斥其“本于道士,玷污儒席”。但近代易学家尚秉和通过系统考据给出了学术回应:其在《焦氏易林注》中指出,《焦氏易林》中“乾为天,坤为地,震为雷”的卦象对应,与先天八卦的阴阳对称规律完全契合;同时结合《左传》《国语》中的占筮案例,证实宋以前已存在先天卦象的应用痕迹,最终以文献实证确立了“邵子先天象有本可依”的学术结论,消解了此前的争议。

后天八卦的学术根基则更为扎实,其方位体系在《周易·说卦传》中有明确文本记载:“帝出乎震,齐乎巽,相见乎离,致役乎坤,说言乎兑,战乎乾,劳乎坎,成言乎艮”。这段文字清晰勾勒出震东、离南、兑西、坎北的方位格局,与后世“文王八卦”完全一致。从学术史脉络看,汉代京房的纳甲法已开始运用后天八卦与五行的对应关系,郑玄注《易》时更以“四时推移”阐释其排列逻辑,至宋代邵雍提出“震兑横而六卦纵,《易》之用也”,正式确立了其“人事应用”的学术定位,形成了从文本到实践的完整传承链。

值得注意的是,近年出土的马王堆帛书《周易》虽卦序与今本不同,但其中“离为火,坎为水”的属性界定,与后天八卦的五行配属完全吻合,进一步为后天八卦的早期存在提供了实物佐证,强化了其学术可信度。

二、内涵界定:体用分野的哲学与时空依据

“先天为体,后天为用”的核心差异,在哲学本质与时空属性上均有严谨的学术界定,历代学者的诠释始终围绕“本体与应用”的逻辑展开。

从哲学层面看,“体用”范畴源于先秦哲学,程颐在《易传序》中提出“体用一源,显微无间”,为八卦体系的体用划分提供了方法论支撑。邵雍将这一范畴引入易学,明确先天八卦为“体”——即《周易·文言传》所言“先天而天弗违”的“自然本然原则”,是万物未形前的宇宙本体秩序。其核心特征为“阴阳对待”:乾(三阳)与坤(三阴)相对,震(一阳二阴)与巽(一阴二阳)相对,坎(中阳外阴)与离(中阴外阳)相对,艮(上阳下阴)与兑(上阴下阳)相对,这种对称结构完美呈现了“一阴一阳之谓道”的本体规律,故朱熹称之为“天地自然之理,圣人因而画之”。

后天八卦则为“用”,对应《文言传》“后天而奉天时”的“遵循自然规律之实践”,是将本体之理转化为人事法则的应用体系。其核心特征为“阴阳流行”,打破了先天八卦的对称结构,形成“帝出乎震”的流转次序:从东方震位(春生)起始,经南方离位(夏长)、西方兑位(秋收)至北方坎位(冬藏),完成四时循环。这种排列完全贴合黄河流域的自然环境,正如清代李光地在《周易折中》中考证:“后天八卦方位,以坎离定南北,震兑定东西,盖取四时之正位,合五行之相生,乃圣人顺天道而设教也”,精准揭示了其“顺应自然、服务人事”的应用本质。

在时空属性的学术界定上,历代学者形成了共识性结论。先天八卦的时间属性源于其“阴阳消长”规律,邵雍在《皇极经世》中以先天卦象推演“元会运世”的时间循环,提出“乾为日,坤为月,离为星,坎为辰”的对应关系,将八卦与昼夜交替、四季更迭的时间节律绑定。清代江永在《河洛精蕴》中进一步量化这一关系,以先天八卦的爻变周期对应二十四节气,使“先天看时间”的学术论断获得了数理支撑。

后天八卦的空间属性则基于其方位与现实的对应性,汉代《白虎通义》已明确“震为东,离为南,兑为西,坎为北”的空间配属,唐代孔颖达疏《说卦传》时补充“四隅卦配四维方位”,形成完整的空间坐标体系。这一体系在实践中得到充分验证:风水堪舆中“坐北朝南取坎离之气”的原则,中医“肝属木对应震东,心属火对应离南”的脏腑配属,均以后天八卦的空间定位为核心依据,尚秉和在《周易尚氏学》中称之为“以空间之序明人事之理,乃《易》之用的精髓”。

三、历代诠释:学术争议与共识的形成

先天与后天八卦的学术认知,是在历代学者的争议与辨析中逐渐完善的,最终形成“体用不二”的共识性结论,体现了易学研究的严谨性。

宋代是二者学术定位的奠基期,除邵雍的体用划分外,程颢从理学视角补充“先天是理,后天是事,理在事中,事不在理外”,强调二者的统一性;张载则以“气本论”阐释:“先天八卦为太虚之气的本然秩序,后天八卦为气聚成形后的应用规律”,丰富了体用关系的哲学内涵。这些论述虽视角不同,但均认可“先天为根本,后天为显现”的核心逻辑。

明代易学研究进一步深化了学术辨析,来知德在《周易集注》中针对后天八卦的合理性提出质疑:“先天乾上坤下,阴阳不交则不生万物;后天离上坎下,火上水下亦为死象”,这一尖锐批评推动了学术反思。针对此问题,王夫之在《周易外传》中给出回应:“体用非二物,先天之体藏于后天之用,后天之用显先天之体,离上坎下非谓火死水沉,乃指日月运行之象也”,以“体用交融”的观点化解了逻辑矛盾,成为后世主流诠释。

清代考据学兴起后,学者们从文献实证角度强化了学术共识。李光地主持编纂的《周易折中》系统收录历代易学家的诠释,明确“先天为体,后天为用”是“汉宋易学之通义”;惠栋在《易汉学》中通过梳理汉代象数易学遗产,证实“后天八卦的五行配属在京房时代已定型,非宋儒臆造”;焦循则在《雕菰楼易学三书》中以数理推演证明先天八卦的阴阳对称与后天八卦的流行次序存在内在逻辑关联,使二者的学术关联性得到量化确认。

近现代以来,易学研究引入西方哲学视角,仍保持了学术严谨性。冯友兰在《中国哲学史》中以“形而上学与形而下学”界定二者:“先天八卦属形而上的道,后天八卦属形而下的器”;张岱年则在《中国哲学大纲》中指出“先天后天的体用关系,是中国哲学‘体用不二’思想的典型体现”,这些论述既延续了传统易学的核心逻辑,又赋予其现代学术表达。

结语:学术严谨性的核心体现

综上,先天与后天八卦的“体用”分野绝非主观建构,其学术严谨性体现在三个维度:其一,源流上有《周易》文本、出土文献与历代注疏构成的完整证据链,经得住考据学检验;其二,内涵上以“体用”哲学为方法论支撑,时空属性的界定与自然规律、人事实践高度契合;其三,诠释上历经千年学术争议的淬炼,形成了“体用不二”的共识性结论,兼具历史深度与逻辑自洽性。

这种严谨性恰是易学作为“群经之首”的学术根基所在——它既不是脱离文本的主观想象,也不是缺乏逻辑的神秘说教,而是古人以符号系统认知宇宙、指导实践的智慧结晶,其学术价值至今仍值得深入挖掘。

![这谁?头像咋截了一半。[捂脸哭]包容](http://image.uczzd.cn/1495308293181113896.jpg?id=0)

![好像有点道理[思考]](http://image.uczzd.cn/6255788037487611521.jpg?id=0)