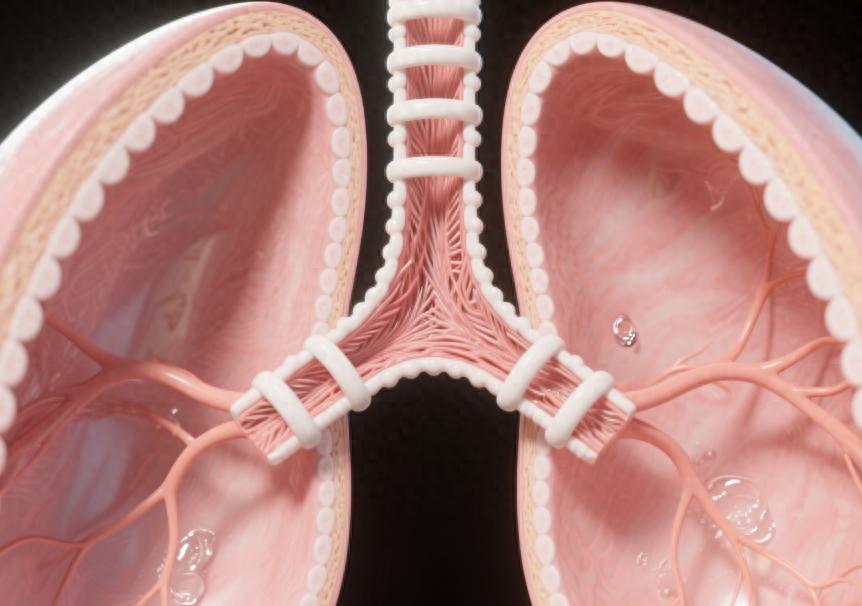

很多人把“气管有问题”与剧烈咳嗽、喘不过气画上等号。于是,只要白天不咳、夜里不憋,便把偶尔的清痰、感冒后久久不好的咳嗽当成“小毛病”。可呼吸道的麻烦并不总是敲锣打鼓地出现,支气管扩张就常常“躲”在日常里:不显山不露水,却在一次次小感染里悄悄加深。等到真正闹事,往往已经拖了很久。本文想说的,是那些“表面安静”的信号,和该如何更早、更稳地把它揪出来。

看似平静,其实在“掉队”的气道

看似平静,其实在“掉队”的气道感冒后总拖尾巴:多数人一周就好,你却总要缠上四五周,白天不明显,清早起床咳两口、吐点黏白或淡黄痰才舒服。这种“晨起清嗓子”的习惯,可能是气道里黏液堆着,靠体位和重力才慢慢排出去。运动时的小别扭:不是大喘,更多像胸口闷一下一下的,走快路、爬楼后胸口“有东西”下不去,休息几分钟才缓。你以为是体能差,实际上可能是分泌物占着道儿,空气过不去那么顺。

不疼不痒的“老复发”:一年两三次“气管发炎”,每次都说是受凉或“上火”,吃点消炎药就过。反复的背后,也许是扩张的气道像沟槽,容易积水,一点细菌风吹草动就“再来一遍”。偶发的“铁锈色”痰丝:不是大咯血,只是痰里偶尔带点红丝或锈色,来得快去得也快。它像是气道在提示:壁面脆了、扩张了,轻轻一碰就渗。这些细节常被忽视,因为它们“不够惊险”。但正是这种“不够”,拉长了疾病与人的距离,让问题静悄悄变深。

谁更容易“悄无声息”地走向扩张

谁更容易“悄无声息”地走向扩张小时候或年轻时有过重感冒、肺炎、百日咳、结核史的人,气道像被拉扯过的弹簧,外表恢复了,韧性却不如从前;一遇上反复感染,弹簧松得更厉害。鼻窦—气道“一条道”的人群:慢性鼻窦炎、鼻后滴流的人,夜里分泌物顺着咽部进气道,像日积月累的细沙,时间久了把沟壑“冲宽”了。胃食管反流、夜间烧心打嗝的人,细微的反流物误吸进来,刺激、感染像“暗火”,看不见却一直在烧。长期吸烟或二手烟暴露者,烟雾让纤毛运输功能变慢,气道像堵了半截的排水管,水流不畅就容易积垢、滋生细菌。免疫力偏弱或长期慢病缠身的人,比如反复呼吸道感染、风湿免疫类疾病治疗中者,更容易让气道“修复不过来”。这些人群并不一定会“当场咳喘”,但更可能在无声处一步步把气道推向松弛与扩张。识别自己的处境,是把方向盘握回来的第一步。

把“可能”说清楚

把“可能”说清楚什么时候该去医院? 当出现“感冒后咳嗽超过8周仍不净”、一年反复两次以上“气管发炎”、晨间持续有黏痰、偶有血痰丝、或运动后胸闷总要停一停的人,别再用“体质差”搪塞,建议到呼吸科或胸外科就诊。该做哪些关键检查? 医生通常会评估病史和听诊,必要时安排影像学检查——高分辨率胸部CT可以更直观地看到气道是否变“宽”、是否有“积液样”影像;配合肺功能评估,了解通气受限的程度;痰液检查与培养,有助于识别是否有“爱反复”的细菌在作怪。若有需要,医生还会评估免疫状态或是否存在反流等“幕后推手”。这些名词听着专业,理解成两件事就好:一是看结构(气道有没有被撑宽),二是看活性(有没有炎症与细菌在周转)。

日常管理抓哪几件实事?把痰请走:早晚温雾化、充足饮水、学会在医生指导下做体位引流与有效咳嗽,让分泌物“动起来”。把复发挡住:按时接种流感、肺炎球菌疫苗,季节交替更要保养;与医师讨论适合你的防复发策略,别自行长期吃抗生素。把诱因关上:戒烟、减少二手烟暴露;夜间垫高上半身,控制反流;鼻窦问题要治疗,别让“上游”源源不断。把体能养回来:循序渐进的步行或呼吸操,像给气道做“康复体操”,让它更有力量把分泌物排出去。哪些情况要立刻就医? 出现明显咯血、持续高热、气促胸痛或发绀时,别犹豫,及时就诊。

隐匿性的可怕,不在于它多罕见,而在于它“看起来没事”。真正能护住自己的人,不是对身体风吹草动就恐惧,而是学会读懂细小但反复的信号:那口总也清不完的晨痰,那次拖了很久的感冒,那段爬楼总想停一停的日子。别等到大响动才回头,给自己一次系统的评估,把“可能”变为“清楚”,把“隐匿”变成“在掌控里”。愿你每一次呼吸,都轻一点、顺一点,也安心一点。