李慧琴今年47岁,是湖南常德一家卤粉店的老板。年轻时她曾做过餐馆帮工,后来靠手艺和勤快起家,自己开了家店。每天凌晨四点起床熬卤水、准备食材,一直忙到下午两点才能喘口气。因为早起又辛苦,李慧琴习惯用一杯浓浓的黑茶提神醒脑,那茶叶足有半把,泡出来像药汤子一样苦得发涩,她却喝得津津有味。平日里为了招待熟客,她也少不了陪酒抽烟,再加上重口味的湘菜离不开油和辣,生活节奏一直很不健康,但她从没在意。

2021年3月3日,早晨5点刚开门迎客,李慧琴正低头在案板上切牛肚,忽然感觉胸口一紧,像被一块湿毛巾紧紧压住一样,透不过气来,呼吸时嗓子像卡着东西,憋闷得难受。接着一股突如其来的心慌涌上来,心跳时快时慢,就像有人拿遥控器在调节节奏,忽急忽缓,让她握刀的手也跟着颤了几下。她赶紧坐下,灌了几口浓茶想缓口气,但心口的那种不安感却久久不退。

当天,李慧琴强撑着干完了活,但之后十多天里,她总是时不时感到胸闷、心跳紊乱。有一次只是在店门口扫地,扫了没几下就觉得喘不上气,额头一层汗。晚上睡觉时平躺着也会觉得心口鼓动得厉害,像擂鼓般狂跳。有时候一弯腰站起来,眼前发黑、腿发虚,得扶着桌角才不至于摔倒。虽然每次都能缓过来,但心里越来越不安。

4月17日那天,李慧琴像往常一样骑着电动车去批发市场进货,上午阳光刺眼,她没戴帽子。骑了没多久,忽然觉得两侧太阳穴绷得发胀,接着就是一阵闷钝的疼痛,一路蔓延到后脑勺。紧接着,她的视线开始变得模糊不清,市场招牌像是被水波晃动了一样。李慧琴想把车停下,可眼花脑胀让她分不清方向,耳朵也传来刺耳的嗡鸣,像锅盖撞击铁盆,一下又一下。

突然之间,她的右手抓不稳龙头,整条胳膊像被抽干了力气。李慧琴慌乱中停靠在路边,但下车时腿一软,整个人靠着电线杆慢慢滑坐在地。路人见状都吓了一跳,赶忙上前帮忙,拨打了120。她想说话,却感觉嘴角不听使唤,连音都发不完整,意识也逐渐涣散……

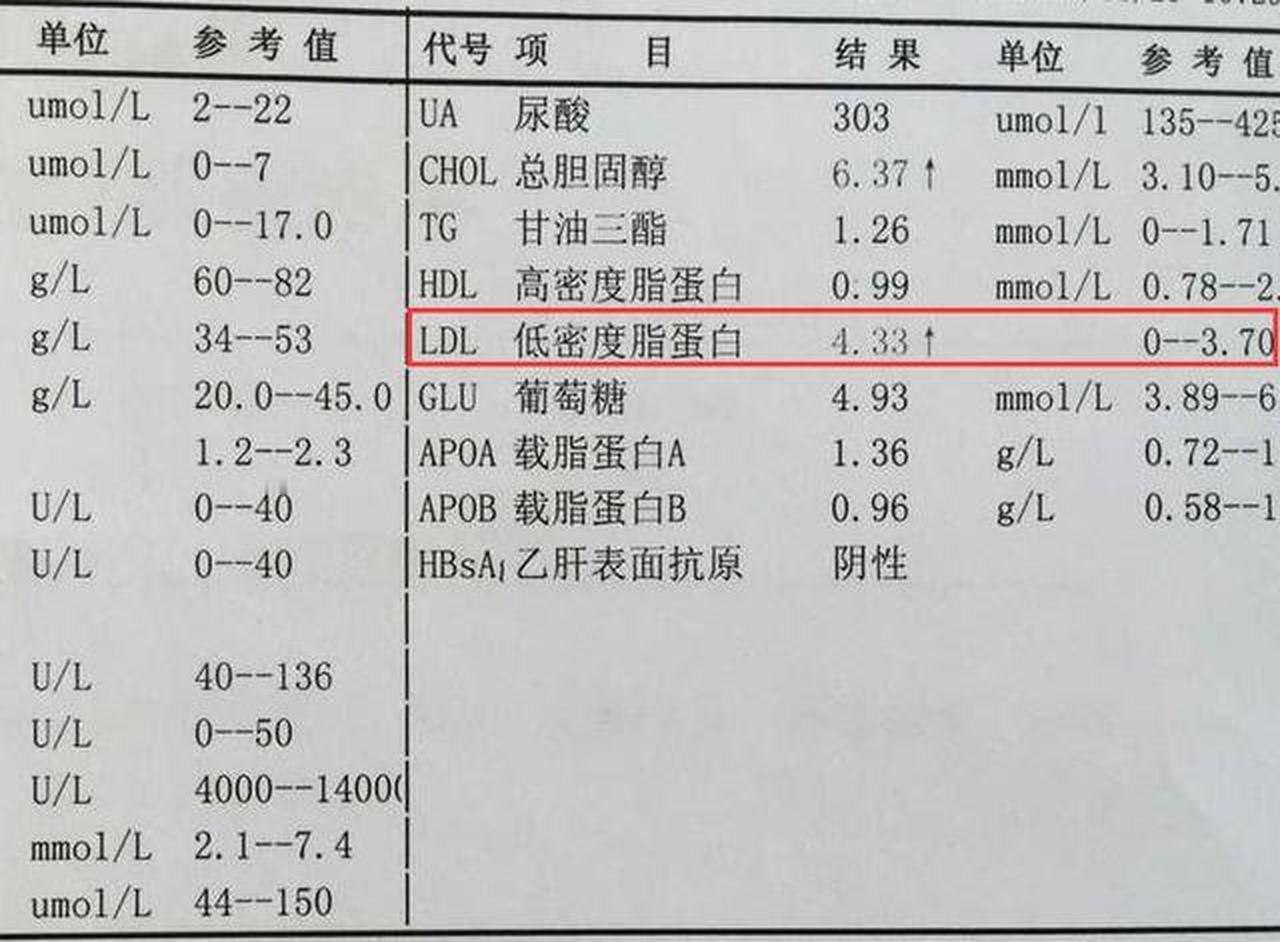

李慧琴醒来时,已在医院病房。护士正在为她测血压:184/102mmHg,心率94次/分,呼吸尚可但略显急促,意识恢复但反应迟缓。抽血检查提示:总胆固醇9.27mmol/L,低密度脂蛋白3.89mmol/L;心电图显示窦性心律,T波稍低,可能存在心肌缺血;颈动脉超声发现:双侧颈动脉内膜中层增厚,散在回声不均的软斑块。

为进一步明确病因,医生安排了头颅CT与MRI检查。CT未见明显出血或梗死影像,但MRI DWI成像在左额叶和基底节区可见散在高信号,考虑为短暂性脑缺血发作(TIA)后的改变。医生为她制定了治疗方案:使用厄贝沙坦联合氨氯地平平稳降压,阿司匹林抗血小板防血栓,同时加用瑞舒伐他汀调脂,预防斑块恶化。

住院期间,李慧琴的症状逐步缓解,神志也日渐清晰,未再出现新的神经功能障碍。但她始终心有余悸,总感觉身体像踩在一块随时会塌陷的浮冰上,不敢丝毫松懈。每天醒来,她都会默默观察自己的手指是否灵活,试着说几句话,甚至还会对着镜子确认自己的嘴角有没有歪斜,生怕病情会在某个不经意的瞬间卷土重来。

出院前,医生详细梳理了李慧琴的病情,并交代了接下来必须长期坚持的治疗和生活管理要点。首先是药物方面,降压药、他汀类调脂药、抗血小板药物要按时服用,不可随意停药或调整剂量,哪怕症状缓解,也不能掉以轻心。医生特别提醒,像她这样的高危人群,血压目标应控制在130/80mmHg以下,而血脂总胆固醇应尽量维持在4.5mmol/L以下,低密度脂蛋白更需控制在2.0mmol/L以下,只有长期保持达标,才可能减少脑梗再次发作的风险。

其次,饮食结构必须做出根本改变。医生明确指出:咸菜、卤味、动物内脏、油炸食品、甜点饮料,统统应被剔除出日常菜单。即便是李慧琴最熟悉不过的卤粉,也不能再随便入口。她要多摄入优质蛋白如鱼肉、豆制品和鸡蛋白,主食选择粗粮细粮搭配,保持餐餐不过饱。医生还特别提到,她多年来喜欢喝浓茶的习惯,看似提神,实则长期刺激心血管系统,极易造成神经兴奋过度、血压波动加剧,现在必须完全摒弃。如果实在想喝茶,只能选择淡绿茶或菊花茶,每次泡茶的量不应超过两三克,且不能空腹饮用。

作息方面,医生建议她每天至少保证7小时的高质量睡眠,不熬夜、不赖床、不昼夜颠倒;午休不超过半小时,避免加重心脑血管负担。同时,她还需警惕情绪波动——过度焦虑、生气或突然的悲喜都可能成为诱发因素。医生建议她多做一些舒缓的活动,如听轻音乐、练呼吸操,减少对生活的紧张感。

李慧琴认真地把这些叮嘱一条条记在心里。出院后,她不再固执地独自经营卤粉店,而是将早市交给弟弟打理,自己暂时退居幕后。李慧琴开始为自己制定全新的生活计划——每天早上6点起床,洗漱后泡一杯温热的淡茶,听着窗外鸟鸣慢慢喝下,然后出门散步,呼吸新鲜空气;中午准时吃饭,饭后午休半小时;晚上九点便开始洗漱准备入睡,彻底告别了过去凌晨两三点还在厨房熬卤水的生活节奏。

饮食方面,李慧琴完全告别了重油重辣,每一餐都由丈夫亲手烹饪——早餐是燕麦粥配煮鸡蛋,中午是清蒸鱼、冬瓜汤和小米饭,晚饭则多以南瓜粥、拌木耳、清炒豆腐为主。以往厨房里随处可见的老干妈、腊肠、猪油罐头,现在统统下架了,冰箱里只剩下水果、低脂牛奶和几样新鲜蔬菜。她最喜欢的浓茶也被换成了淡菊花茶,每次一小把,温水泡开,暖暖地喝完一杯,不再追求刺激的口感,而是为了内心的一份平静。

为了更进一步控制血脂和体重,李慧琴也逐渐建立起运动习惯。刚开始她只是每天散步30分钟,走得不快,却坚持得稳。过了一周,她感到呼吸比之前顺畅许多,走起路来也不再气喘吁吁。于是她开始尝试新的运动方式——骑行。她在老公的建议下买了一辆轻便的女士自行车,每天下午五点骑出小区,沿着滨河绿道慢慢骑行。

刚开始只绕一圈,约两公里,骑完之后腿有些发酸,但心里却异常畅快。第二周,李慧琴每天增加至三圈,随后渐渐骑得越来越熟练,有时还能与小区邻居结伴同行。她特意选择傍晚气温最舒适的时候出门,一路上既能锻炼身体,也能放松心情,看着河边的夕阳洒在水面,心中那种长期以来的焦虑和不安,也随着汗水一点点排了出去。

就这样坚持了两个月,李慧琴的体重悄悄减少了两公斤,脸色红润了不少,睡眠质量也明显提高。到了半年复查时,医生惊喜地发现:李慧琴的血脂终于控制达标,颈动脉彩超显示斑块未再增大,血流也恢复顺畅。医生鼓励她继续保持这样的生活节奏,长期坚持下去,不仅可以显著降低脑卒中风险,还能让整体代谢水平更加稳定。

听到这番话,李慧琴的心中升起久违的踏实感。她终于意识到,靠药物稳定是基础,而生活方式的转变,才是决定未来健康走向的关键。李慧琴回家后更加自律,对未来的日子也多了一份从容和信心。只是她并不知道,命运的波澜,还未真正平息……

2022年1月21日,丈夫外出赴宴未归,李慧琴一个人在家准备晚餐,她打算煲排骨莲藕汤,可刚把排骨剁好放进锅里,右手握刀时却忽然感觉指节僵硬,像是被一层薄膜紧紧箍住,手指无法灵活弯曲,连常用的小调料瓶都打不开。她以为是刚洗完手有些打滑,结果瓶子直接从指缝中滑落,砸在地上,调料洒了一地。

李慧琴下意识地甩了甩手,却感到手臂里一股细密的酥麻从指尖开始蔓延,仿佛成千上万只蚂蚁正从皮肤下钻动,那种感觉一阵一阵地袭来,直冲肩膀和脖颈,令人发怵。她站在厨房里愣了几秒,本想强撑着继续炒菜,但拿锅铲时动作明显迟缓,油锅里“滋啦”一声溅起热汤,几滴烫在手背上,李慧琴竟然没有第一时间缩手,像神经被迟滞了一般,反应慢了整整一拍。

她试图骂自己一句“怎么这么笨”,可话刚出口,嘴角却像突然脱力一般往下垂,右脸僵直、麻木得毫无知觉,嘴唇一歪,口水顺着下巴滴落到地上。与此同时,李慧琴惊恐地发现眼前的灯光也开始变得模糊,视野如被水雾覆盖,厨房的吊灯竟出现了重影,她瞪大眼睛想看清楚,却越看越花。

紧接着,一阵撕裂般的剧痛从左侧太阳穴炸开,像有人用铁钉穿透颅骨,一下接一下地击打神经深处。疼痛迅速放射至整个右侧头部,仿佛有一股灼热的电流从脑中直窜至右腿。她猛然失去支撑,右腿一软,整个人踉跄倒在厨房的冰冷瓷砖上,半边身子瘫软得像一滩泥。

李慧琴想呼救,想喊“救命”,可舌头僵得像含了一块冰,嘴里发出的只是含糊不清的气音,连一句完整的字都说不出来。此时,厨房里只剩下电饭煲“滴滴”倒计时的声音,和她微弱喘息的气音。

不知过了多久,客厅手机响起,是丈夫打来的。铃声接连响了几次无人接听,他越想越不对劲,立刻通过远程摄像头查看家中情况,结果看到的却是李慧琴已经瘫倒在厨房,脸朝下,半边身子僵硬扭曲,身边洒落着碎瓶和调料,口角还挂着未干的唾液。

他惊恐万分,立刻拨打了小区物业电话和120急救电话。几分钟后,救护车赶到现场,将她紧急送往医院,途中测得血压高达192/106mmHg,心率80次/分,神志模糊,右侧肢体肌力0级,无任何自主运动,且右瞳轻度散大,对光反射迟钝。

医院立即启动卒中绿色通道,急查头颅CT未见明显出血,但影像提示左侧大脑中动脉供血区密度降低,脑沟变浅,灰白质分界模糊,考虑为早期脑梗塞。为进一步明确范围,迅速行MRI及MRA,结果显示左侧大脑中动脉主干闭塞,梗死范围广泛,伴明显脑水肿;颈动脉超声显示左侧颈总动脉存在不稳定性软斑块,血流明显减慢。

由于发病时间早已超过静脉溶栓窗,医生无法进行溶栓治疗,只能紧急实施抗凝、脱水、降颅压、抗血小板、营养脑细胞等多项联合治疗,并将她转入ICU监护,给予呼吸支持和持续血压控制。头48小时,她处于昏迷状态,瞳孔逐渐变大,呼吸浅慢,床旁监护仪频频报警,提示颅内压逐步升高。

第72小时复查CT显示梗死灶明显扩大,累及左侧额叶、顶叶皮质及基底节区,脑组织水肿进展,脑室受压变形,伴有脑疝形成。当晚,李慧琴出现瞳孔散大、对光反应消失、双肺湿啰音、血压骤降,呼吸停止。尽管医生迅速实施气管插管、机械通气、强心药物、甘露醇冲击疗法,并准备紧急开颅减压,但病情发展过快,心跳骤停数次,最终抢救无效。1月26日清晨6时38分,李慧琴因大面积脑梗死并脑疝导致呼吸循环衰竭,遗憾离世。那一刻,ICU病房里陷入死一般的寂静。

噩耗传来时,整个病区仿佛被按下了暂停键,空气沉重得像要凝固。李慧琴的丈夫亲眼目睹妻子被白布覆盖、从抢救室缓缓推出。那只从布下探出的粗糙手掌,满是因操劳积下的老茧,一下子击碎了他的理智。他踉跄着扑上去,紧紧抓住那只已经冰冷的手,整个人像被抽走了骨架,哭声撕裂了整个走廊,嘶哑而绝望。医生站在一旁,眼神沉重、面带遗憾地低声说:“我们尽了最大努力,请节哀……”

然而这句安慰的话,却像点燃了压抑在他胸口的火。他猛地抬起头,眼睛通红,愤怒地盯着医生质问:“你们不是说她的血压控制得很好吗?血脂也始终在正常范围内!不是你们一再强调,只要遵医嘱,就不会出问题吗?她每天按时吃药,连出门都带着药盒,哪天落过一粒?从没擅自停过,按你们说的每一条都做到了,可最后呢?人还是没了!她才四十七岁啊,说走就走?”

他说着声音越发哽咽,情绪一发不可收拾:“肯定是你们哪里出了问题!这一年,她的生活比任何人都规律,连一点咸辣的东西都不敢吃,我天天单独给她做饭,低油低盐,连节假日都不例外,就怕血脂再升上去。你们说要戒浓茶,她一喝几十年的浓茶都戒了,晚上十点睡觉、早上六点起床,从不熬夜、不碰麻将桌,她哪一点没听话?!为什么最后还是死在这张病床上!”

李慧琴的丈夫一边喊,一边跪倒在病房门口,双手死死攥着妻子的手,喉咙里挤出嘶哑的哭声,任凭医护人员怎么劝也不肯放开。面对这突如其来的指责,主治医生也一脸困惑。他深知李慧琴是少有的“高依从性”患者,几乎每一次随访都配合到位,定期记录血压波动,药物服用从不间断。每次检查结果也十分理想——血压长期维持在132/80mmHg左右,总胆固醇2.1mmol/L,低密度脂蛋白1.6mmol/L。

他将病历重新调出,一项项核查可能存在的风险点:服药记录没有遗漏,药效维持稳定;过去半年血压曲线平稳,没有剧烈波动;心电图、肾功能、血糖等检查也都在正常范围。这些都说明,她并非典型的高危人群,却仍旧突发大面积脑梗,并在极短时间内陷入不可逆转的恶化。

如果连如此规范管理的患者都无法避免脑卒中的命运,那其他患者该如何自处?医生的心中充满困惑与愧疚,他低声道:“李慧琴是我们科最配合的患者之一,各项指标都控制得很好,理论上并不属于高风险人群。”但此刻,这样的解释在死者家属面前显得无比苍白。

丈夫泪眼通红,愤怒地质问:“你们不是医生吗?不是说只要配合治疗、调整生活方式,就能降低风险吗?我们已经做到比别人更彻底,可你们现在却说找不到原因!是不是检查遗漏了什么?还是药物根本没起作用?或者是诊断出了差错?你们告诉我,我们到底还能怎么做?!我们还能相信谁?你们说的话到底算不算数?”这番话像一记重锤,击中了在场所有人的内心。

主治医生知道,自己已经无法独自给出合理解释,于是决定将此病例汇报给科室主任。主任听闻此事后亲自介入调查,迅速调取李慧琴从入院以来所有门诊与住院资料。他亲自查阅护理记录、药物使用情况、每一次的血压与血脂波动图,甚至细化到一日三餐的饮食记录与运动时间表。

可结果让他惊愕:李慧琴的生活方式几乎可称为范本,饮食清淡、戒茶控盐、早睡早起、规律锻炼,连年轻人都很难做到如此严苛。他本以为能从中找出蛛丝马迹,但最终却只能无奈地摇头:“她已经做得比多数病人都好了,问题到底出在哪?”

为了排查得更彻底,主任再次约谈她的丈夫,试图从她日常生活中挖掘出任何可能被忽略的细节。他问得极为细致:“她有没有偷偷服用过来历不明的保健品?是否曾与药物同服茶、果汁等饮品?有没有因身体不适中断过阿司匹林?是否经历过剧烈情绪波动、感冒发烧,或者熬夜、憋尿、午睡过久?”

李慧琴的丈夫边擦泪边摇头:“没有这些!她比谁都谨慎,就连普通感冒药都不敢随便碰,怕与降压药冲突。我每天看着她按时服药,她连茶都只喝淡茶,从来不喝冷饮,也没吃过奇怪的保健品。我们的作息一成不变,每晚十点准时睡,早上六点起,午休不超过半小时,哪怕天热她都不让自己多睡一会。”

主任听完这番话,眉头越皱越紧。一轮轮访谈下来,几乎所有潜在风险因素都被逐一排除,结论却始终模糊不清。他沉默良久,心中已然清楚——这不是一起常规的卒中病例。他将全部资料封存归档,标注为重点研究个案,并决定将此在全国高血压与卒中防控学术会上做专题汇报。

三个月后,全国心脑血管高峰论坛上,主任带领团队以《高度依从性患者突发脑梗死亡病例分析》为题登台发言。在讲述完病例后,主任抛出了三个直击根源的问题:第一,是否存在传统血脂指标之外的隐性高风险因子,比如载脂蛋白B或脂蛋白a的异常?第二,是否有尚未明确的慢性微炎症状态,在不经意间使动脉斑块变得极度脆弱?第三,是否存在某些常见的饮食或生活习惯在无意间干扰了降压药和他汀类药物的代谢过程,从而导致血药浓度波动?

这一连串质疑迅速在会场引发热烈讨论。有专家提出:是否可能为隐匿性的血液病,比如罕见的高凝状态或凝血机制障碍?但常规检查显示完全正常;也有人怀疑是否为潜在心源性栓塞,但心电图和心脏彩超均无异常;还有人猜测是否曾短暂发生房颤等心律失常,未被及时记录。众说纷纭,却都因缺乏证据而难以落定。就在所有人陷入沉默时,坐在中排的一位老教授缓缓举手。原本喧嚣的会场瞬间安静下来。

老教授耐心听完全案后,目光平和却深邃。他发问:“你们做了许多排查,但在下判断之前,请让我确认几个问题。是否有做过血脂颗粒亚型分析?是否检查过高敏C反应蛋白这类炎症指标?有没有记录她每日服药时间与生活细节之间的关系?是否存在某种药物代谢干扰,长期被忽视?”

主治医生立刻回应:“她每次复查都很认真,血压、血脂都维持在目标水平,饮食清淡,没有额外药物干扰,也从未服用中药或保健品。她改掉浓茶习惯,只喝淡茶,坚持锻炼,状态比从前更好。”

“不。”老教授忽然截断回答,语气冷静而犀利:“你们看到的是表面稳定,但有没有考虑,真正的危险,可能就藏在那些看似健康的生活习惯中?”他的这句话仿佛掀开一层无形的帘幕,会场再次陷入寂静。紧接着他提出的问题,直击此前所有人忽略的细节。

会后,主任带着疑问再次约谈李慧琴的丈夫,在他的回忆中,终于拼凑出了一段被遗漏的生活片段。听完这段描述后,老教授沉默许久,随即叹息:“很多人以为只要不吸烟、不喝酒、不熬夜,就等于远离了风险。但医学,从来不是这么简单的。李慧琴表面上做到了滴水不漏,实则忽略了两项微小但关键的生活习惯,而这恰恰打破了血管的脆弱平衡。”

他顿了顿,继续说道:“我见过太多患者,主观上极为配合,但就是败在细节上。这两个看似无害的生活细节,表面上有益健康,甚至被误认为保养之道,却成为了压垮血管的最后一根稻草。”他语气低沉,却字字铿锵,“就是这两点,让李慧琴的斑块更易脱落,血管更快闭塞,脑卒中也因此提前降临啊!大家一定要引起重视啊!”

第一个细节,是她每天坚持喝浓茶,尤其是绿茶。李慧琴自认为这是排毒清脂的好习惯,她从四十岁起几乎每天三大杯浓绿茶,连水都不怎么喝。绿茶中的茶多酚、咖啡因、儿茶素等成分确实具有一定的抗氧化能力,但在高浓度、大量饮用的情况下,会对心脑血管系统造成影响。浓茶的咖啡因含量高,会使交感神经兴奋,造成血压升高、心率加快,血管收缩加剧。

尤其在空腹饮用时,还会刺激胃肠,导致体液流失,加重血液黏稠度。当血液变得更黏稠时,本身就存在软斑块的动脉血管会更容易出现血栓。如果再加上天气干燥、饮水不足等情况,血液循环就会减慢,血流冲刷力下降,斑块边缘容易沉积血小板,形成小血栓。这些小血栓一旦脱落,就可能成为堵塞脑血管的直接凶手。李慧琴曾自豪地说,自己已经十年没碰过饮料,唯独爱茶不改,殊不知,这种健康执念反而在悄悄破坏她的血管系统。

第二个细节,则是在她后期康复过程中选择的运动方式。脑缺血发作三个月后,她为了巩固效果,开始每天固定骑自行车锻炼,路线从家到郊外,全程约十公里。她认为相比跑步更温和,空气清新,能舒缓情绪,又能增强体能,是一种最安全的有氧运动方式。然而对她这种已经有颈动脉软斑块的患者来说,剧烈波动的心率、颈部高频震动和短时间的血压起伏,反而是危险因素。

在骑行中,尤其是上坡或逆风时,心跳会加快,呼吸急促,血压短时间升高,血流速度突然增强。如果此时软斑块已处于边缘不稳状态,很容易在高压冲击下破裂。一旦斑块破裂,血液中的凝血因子便会迅速聚集形成血栓,这些血栓顺着动脉进入脑部动脉,可能在几秒内引发严重的堵塞。更危险的是,李慧琴经常清晨骑车,尤其在气温变化大的时段。冷空气会导致血管瞬间收缩,血压波动更明显,而早晨本就是人体血压高峰时间段,斑块破裂的风险成倍上升。

她并未意识到,这种骑行虽是养生的一部分,但没有根据自身血管状态做出调整,也没有在运动前后进行血压监测,加之清晨空腹饮茶后再骑行,导致体液更趋于浓缩状态,为血栓形成创造了完美的环境。也正是在一个清晨骑车后的当晚,她突发大面积脑梗,失去语言功能和意识,最终陷入昏迷。

从临床角度看,这两点本可避免的细节,之所以造成严重后果,核心在于缺乏对个体化风险的判断。健康行为并非一刀切,不是所有人都适合喝茶、骑车、断糖、轻断食、泡脚或者冷水洗脸。对普通人或许是健康之道,对特殊人群却可能是潜在隐患。尤其是有过TIA、脑供血不足、颈动脉斑块、血脂异常的人,更应该在医生评估基础上,选择与自己血管状况匹配的生活方式。

很多人会有一种误解,觉得只要坚持锻炼、饮食清淡、不熬夜,就不会得脑梗,这其实是一种危险的思维陷阱。因为这些做法如果方式不当、时机错误,或者忽略身体信号,就可能被“健康焦虑”所反噬。就像李慧琴,她从没有懈怠过生活管理,但仍未能逃过脑血管病的重击。

真正的健康,从来不是一套固定公式,而是要结合个人的年龄、疾病史、家族史、体质特点、检查数据等多个因素,进行动态调整和科学决策。定期体检中的颈动脉彩超、血脂四项、同型半胱氨酸、心电图和血液流变学检查等,都能为我们提供早期识别风险的依据。一旦发现斑块、不稳定血压、血液黏稠等信号,就不能简单模仿他人的养生方式,而是需要具体问题具体分析。

资料来源:

1.王志强,李倩.急性脑梗死患者静脉溶栓治疗的疗效及安全性分析[J].中华神经医学杂志,2024,23(05):456-460.

2.刘洋,张敏.丁苯酞联合阿司匹林治疗脑梗死的临床效果观察[J].中国临床药理学杂志,2024,40(06):587-591.

3.赵磊,陈娜,周辉,等.高同型半胱氨酸水平与脑梗死患者预后的相关性研究[J].中国卒中杂志,2024,19(04):365-369.

(《纪实:47岁大姐突发脑梗离世,丈夫哭诉她每天清淡饮食、坚持骑行,医生听完沉默叹息:再健康的生活方式,也怕这两件事做错了》一文情节稍有润色虚构,如有雷同纯属巧合;图片均为网图,人名均为化名,配合叙事;原创文章,请勿转载抄袭)