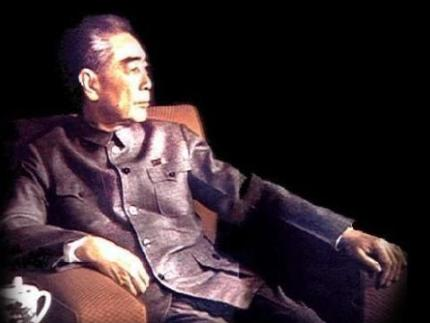

1986年,弥留之际的邓稼先突然提出要去天安门,当车子驶过天安门时,他突然哽咽着问妻子:“你说,30年以后还会有人记得我吗?”妻子听后,眼泪止不住地往下落…… 1986年,一辆轿车缓缓驶过天安门广场,车内坐着的是"两弹一星"元勋邓稼先。那时的他已经被癌症折磨得不成人形,但他依然坚持要来到这里。 当车子驶过天安门时,邓稼先突然开口问妻子许鹿希:"你说,30年以后还会有人记得我吗?"许鹿希听到这句话,眼泪止不住地往下落。 此时的邓稼先生命已进入倒计时。就在这一年,中央军委做出一致决定,对邓稼先的身份进行解密。 28年的隐姓埋名生涯,终于划上了句点。这位为中国核事业奉献一生的科学家,终于可以以真实身份出现在世人面前。 各大报纸相继刊登了《两弹元勋邓稼先》《邓稼先的情操》等文章,人们这才知道,那惊天动地的核爆蘑菇云竟与这位失踪多年的科学家有关。在过去的28年里,邓稼先参与了45次核试验,其中32次亲临现场,15次担任现场总指挥。 当他的好友、诺贝尔物理学奖得主杨振宁专程从美国赶来探望时,问起两弹研制的奖金时,邓稼先只是微笑着伸出两根手指。 原子弹10元,氢弹10元,这就是邓稼先获得的全部奖励。当时国家处于困难时期,整个科研组的奖金只有1万元,按照级别划分为10元、5元、3元不等。 即便如此,邓稼先从未有过任何怨言。相反,在生命的最后时刻,他仍在思考着中国的核事业发展。他多次向来访的同事强调,要继续努力,不能让其他国家把我们甩得太远。 1979年的一次核试验事故,成为压垮邓稼先身体的最后一根稻草。当时一枚原子弹因降落伞故障坠地摔碎,为了查明原因,他不顾劝阻走进辐射区检查。 这次暴露让他遭受了大剂量辐射,导致肝脏严重受损。1985年,他被确诊为直肠癌,此后病情迅速恶化,全身出现大面积溶血性出血。 回望天安门前的这个问题,或许并非是邓稼先在担忧后人是否记得他。这个问题的背后,是一位科学家对祖国核事业未来发展的深切关注。 1941年,17岁的邓稼先踏入了西南联大的校门。在这所由北大、清华、南开三校合并而成的学府里,他遇到了同样热爱物理的杨振宁。 在日军轰炸机的轰鸣声中,两个年轻人常常在废墟中讨论物理问题。即便是在防空洞里,他们也不忘记用煤油灯照明看书学习。 邓稼先和杨振宁就是学校的佼佼者,他们都怀揣着用科学救国的理想。 1945年,邓稼先获得了公费留美的机会,他选择了美国普渡大学深造。在那里,他的刻苦程度令美国同学瞠目结舌,学校甚至为他颁发了"史上最苦读学生"的称号。 这种超乎寻常的努力换来了惊人的效率。原本需要3年完成的课程,邓稼先只用了1年10个月就完成了,26岁就获得了博士学位。 1950年,面对美国优渥的工作条件和高薪,邓稼先毅然选择回国。他深知,祖国的发展需要核物理人才。 回国后,邓稼先在中国科学院近代物理研究所工作,许鹿希结为夫妻。许鹿希来自一个科学世家,她的母亲是居里夫人唯一的中国籍女学生。 1958年,钱三强找到邓稼先,询问他是否愿意参加中国第一颗原子弹的研制工作。 接受任务后,邓稼先立即收拾行装,准备奔赴西北戈壁。临行前,他无法告诉妻子具体去向,只能说:"我不能告诉你去哪里,也不能和你通信。" 从此,邓稼先开始了长达28年的隐姓埋名生活。这期间,他只能偶尔回家探望。 在那个物资极度匮乏的年代,邓稼先和他的团队只能用最简陋的工具进行研究。没有先进的计算机,他们就用算盘和计算尺;没有完备的实验数据,就靠反复推演和验证。 苏联专家撤走后,整个核武器研究工作陷入了困境。但邓稼先带领团队迎难而上,终于在1964年研制出了中国第一颗原子弹。 每一次核试验,他都站在最危险的地方。作为总指挥,他总是要求自己首先进入核爆现场,最后一个撤离,这种责任感源于他对祖国和事业的忠诚。 1979年那次核试验事故,成为邓稼先生命中的转折点。一枚原子弹因降落伞故障坠地摔碎,在所有人都不敢靠近的情况下,他第一个冲进了高辐射区。 这次事故的代价是巨大的。回到北京后的体检显示,邓稼先的肝脏已经受到严重损伤。但即便如此,他仍然坚持工作,继续为中国的核事业奔波。 1985年,病魔终于找上了这位不知疲倦的科学家。邓稼先被确诊为直肠癌,接连做了三次大手术,但病情仍在恶化。 即便在病床上,他依然关心着中国的核事业发展。每当同事来访,他总要详细询问工作进展,并反复强调:"我们一定要赶上世界先进水平。" 1986年7月,邓稼先的病情进一步恶化,出现全身性溶血。但直到生命的最后时刻,他留下的遗言仍是:"不要让别人把我们落得太远!一不为名,二不为利,但我们的工作就要奔世界先进水平!" 邓稼先去世后,作为"两弹一星"功勋奖章的获得者,他的贡献才逐渐为世人所知。