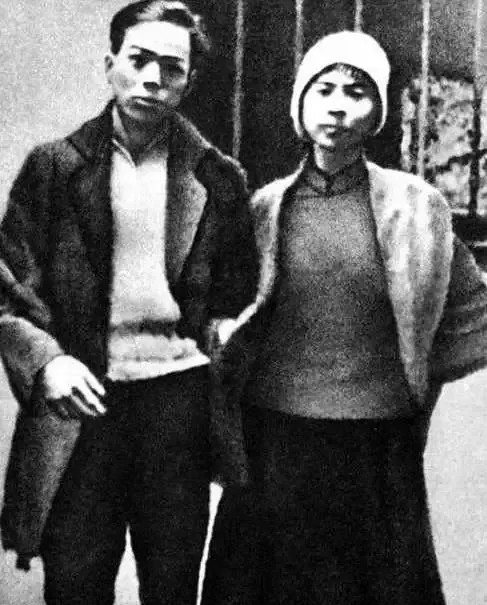

1928年2月,共产党员周文雍和他的爱人陈铁军被敌人判处死刑,法官问他还有什么心愿,没想到周文雍却说想和妻子拍一张照片。

周文雍穿着一套杂绒西装,因曾受刑,他的右手显得有些僵硬;陈铁军则戴着一顶俏皮的绒线帽,肩披宽幅围巾,双手插在裤袋里。1928年2月6日,受邀采访的记者为他们拍下了人生中的第一张,也是最后一张合影。 这对革命夫妻,尽管常以夫妻名义进行地下斗争,但直到牺牲前才有机会拍下这张“结婚照”。那一年,他23岁,她24岁。面对死亡,他们没有恐惧,反而以微笑迎接革命的曙光。照片发表后,聂荣臻在报纸上看到他们的合影,不禁泪洒衣襟,称其为“刑场上的婚礼”,并把报纸剪下来随身携带,不舍得丢弃。邓颖超听到这一噩耗,泪如雨下,周恩来也深感此事的伟大,感慨道:“这是人间最纯真最高尚的爱情。” 1928年2月6日下午,周文雍和陈铁军被押赴东郊的红花岗。为了制造声势,敌方卫戍区司令部动用了武装士兵、装甲车和摩托车,将两人游街示众。然而,他们毫不畏惧,沿途高喊着“中国共产党万岁!”“拥护苏维埃政府!”等口号,这些声音激励了周围的群众,许多人被他们的坚定所感动。最终,两人到达了分别的时刻。周文雍温柔地将陈铁军送给他的围巾戴回到她的身上,并与她握手告别。陈铁军则用手抓住他脖子上的绳子,确保它不会绑得太紧。两人并肩而立,以英勇的姿态走向了他们的革命终章。 1980年,长春电影制片厂以这对烈士为原型,拍摄了电影《刑场上的婚礼》,该片广为流传,成为人们记住这段革命史的方式之一。电影中的陈铁军高喊着:“让这刑场作为我们新婚的礼堂,让反动派的枪声作为我们新婚的礼炮吧!”为了纪念这对革命夫妻,广东省江门市在百合镇茅岗村修建了周文雍与陈铁军烈士陵园,碑座正面镌刻着两位烈士的革命事迹。

1928年2月,广州的这个寒冬格外漫长。在阴森的监狱里,国民党法官刚刚宣布了对两名共产党人的死刑判决。面对即将到来的死亡,二十三岁的周文雍却提出了一个令在场所有人都意外的请求:他想和陈铁军合影留念。这个请求很快得到了批准。敌人将一身血迹斑斑的周文雍换上了一件半旧的西装,又将陈铁军带到了牢房的窗前。 1924年,周文雍参与领导了反对英法帝国主义"新警律"的大罢工,取得了重要胜利。这次斗争的成功,坚定了他走上革命道路的决心。1925年春天,他正式加入了中国共产党,此后将主要精力投入到工人运动和青年工作中。 1927年的"四一五"反革命政变后,革命形势急转直下。为了便于开展地下工作,组织安排周文雍与陈铁军以夫妻的身份共同生活。陈铁军是一位优秀的女共产党员,曾在广东妇女解放协会担任要职,并在邓颖超领导下开展妇女工作。在一次关键时刻,她还曾经设法营救因分娩而处境危险的邓颖超,协助她安全撤离广州。 这对"革命伉俪"在工作中配合默契。他们以夫妻名义租房,建立党的秘密机关,走家串户发动工人,逐步恢复被打散的工会组织。在一次次危险的地下工作中,他们互相配合,共同战斗。有一次在玉华坊的秘密会议即将暴露时,陈铁军果断撤除了联络信号,使周文雍和其他同志及时脱险。在短暂的革命生涯中,周文雍和陈铁军用实际行动诠释了什么是真正的革命伙伴。

夏明翰和郑家钧的爱情,充满了革命的热血和深沉的牺牲精神。1923年6月1日,夏明翰带领工人和学生上街游行,高喊抗议口号,强烈反对日本帝国主义的经济侵略。正当敌人开枪镇压时,郑家钧,一位湘绣女工,冲到夏明翰的身边,用身体挡住了敌人的枪口,将夏明翰救了下来,但自己却中弹,鲜血直流。这个紧急的救援,不仅让他们的生命得以延续,也让他们的心灵紧密相连。尽管夏明翰性格腼腆,郑家钧稍显自卑,两人一直未表露心意。 直到1924年4月,毛泽东在一次到访时,见到夏明翰在洗衣服时笨拙的模样,便开玩笑地对他说:“明翰,该找个媳妇啦!”夏明翰回答道:“我想找,可往哪找啊?”毛泽东趁机建议:“郑家钧不是很好吗?”夏明翰连声称赞:“家钧好!家钧好!”毛泽东便鼓励他尽早结婚。很快,夏明翰和郑家钧便步入了婚姻的殿堂。李维汉、何叔衡、谢觉哉等革命同志在婚礼上为他们贴上了一副喜联:“世上惟有家钧好,天下谁比明翰强。” 李白和裘慧英的爱情则是在非常特殊的背景下诞生的。李白作为党的地下工作者,在上海从事党的秘密电台工作。由于工作性质的特殊性,电台领导人龚饮冰认为李白身边需要一位女同志与他假扮夫妻,以避免引起敌人的怀疑。于是,龚饮冰亲自挑选了裘慧英,将她安排到李白的身边。 两人夜以继日地工作,及时传递党的指示和情报,尽管他们是为了革命事业而结合,但这段关系也逐渐发展出了纯洁的感情。最终,在1940年秋,党组织批准他们结为伴侣。这些革命时期的爱情故事,不仅是英雄和烈士的历史见证,也是革命精神和牺牲精神的象征。他们的爱情充满了坚韧和牺牲,这种情感跨越了个人,成为了那个时代的革命力量的一部分。