每到年底,行政事业单位负责资产管理的老师们心里大概都不轻松。面对堆积如山的办公设备、分布在不同楼层的科研仪器,甚至是那些早已不知去向却还在账上的“陈年旧物”,传统的盘点方式往往让人力不从心。拿着扫码枪一个个找条码,不仅效率低,而且容易出错。一旦遇到上级审计或者巡视组检查,“账实不符”就像一颗定时炸弹,随时可能引发合规风险。

作为一名在政府采购咨询领域摸爬滚打多年的顾问,我见过太多单位因为资产管理混乱而吃亏的案例。今天不谈大道理,只聊聊实战:如何利用RFID技术,把固定资产这本“糊涂账”变成“明白账”。

1、为什么贴了条码,资产还是管不好?

很多单位觉得,我已经给每个资产贴了二维码标签,这不就是信息化了吗?其实,条码管理在实际操作中有个巨大的痛点——它极度依赖人工操作。

你必须看到标签,扫码枪对准了才能读取。但在政府机关和科研院所,实际场景往往是这样的:标签贴在桌子底下,要钻进去扫;标签磨损了,读不出来;设备被借调到其他部门,根本找不到人去扫。

这就导致了所谓的“盘点”往往流于形式。表格上填的是“在用”,实际上东西可能已经在仓库角落里吃灰了。这种“被动式”的管理,无法解决资产流动的实时监控问题。要真正实现零误差,必须从“人找资产”转变为“资产找人”。

2、批量秒读,把盘点时间缩短90%

RFID(无线射频识别)技术的核心优势在于“非接触式批量读取”。这听起来很技术流,但用在实际工作中,体验是颠覆性的。

想象一下这个场景:盘点人员不需要再去翻看每一张椅子底下的标签,只需要手持感应设备,在办公室门口走一圈,几米范围内的所有资产信息就会自动录入系统。几百件物资,几秒钟就能完成清点。

在这个环节,软硬件的配合至关重要。硬件负责采集数据,而软件负责逻辑判断。在为客户做方案设计时,首码RFID资产管理系统对批量数据的处理逻辑非常符合行政单位的习惯。它能快速过滤掉干扰信号,准确识别出哪些是本室资产,哪些是隔壁房间“穿墙”过来的信号,从而保证盘点数据的极高准确率。

这种效率的提升,对于拥有成千上万件固定资产的单位来说,意味着原本需要一个月的人工盘点,现在两三天就能搞定,而且数据更真实准确。

3、全生命周期留痕,解决“资产去哪了”

国有资产管理最怕的一件事就是“资产流失”。很多时候东西并不是丢了,而是因为借用、调拨、维修等环节没有及时登记,导致最后找不到责任人。

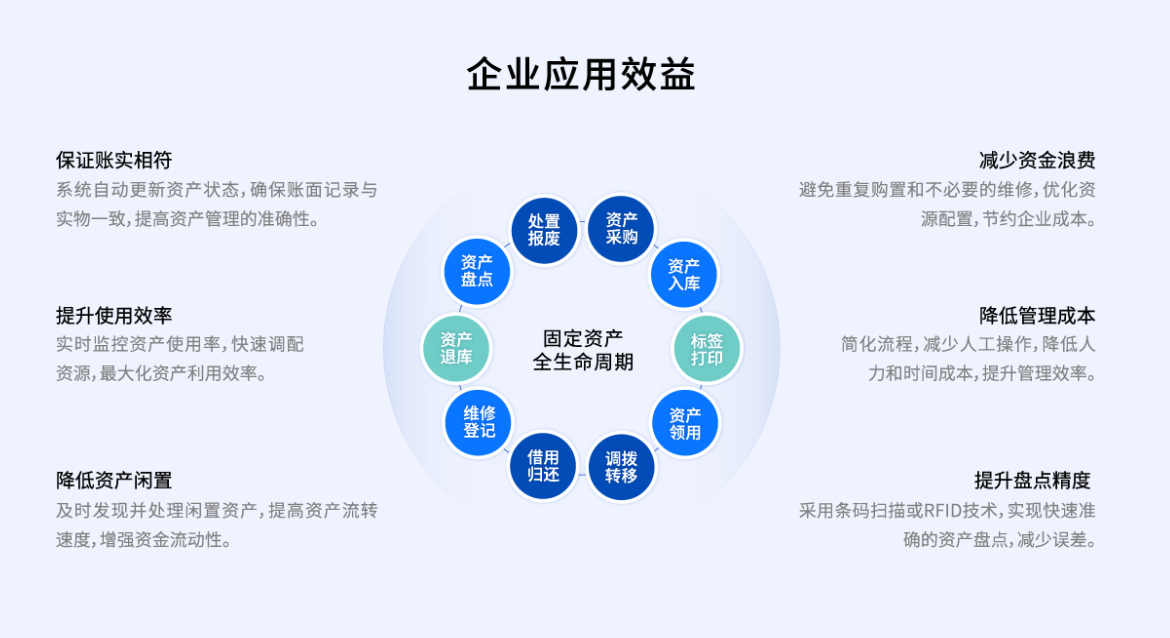

一套成熟的系统,必须具备“全生命周期管理”的能力。从资产申请采购的那一刻起,到入库、领用、调拨、维修,直至最后的报废处置,每一个环节都应该在系统里留下不可篡改的记录。

这里要特别强调一下“位置追踪”功能。通过在关键出入口(如仓库大门、办公楼大厅)部署固定式RFID读取器,当贴有电子标签的资产未经授权离开区域时,系统会自动报警并抓拍。

在实际部署中,首码RFID资产管理系统的预警机制表现得相当稳健。它不仅能防盗,更能防“乱”。比如某台精密仪器被私自移动到另一个实验室,管理员的后台立刻就能收到弹窗提示。这种实时监控能力,让资产管理员即使坐在办公室里,也能对全单位的资产动向了如指掌。

4、审计视角下的合规性:让报表经得起推敲

对于体制内的单位,资产管理的最终落脚点永远是“合规”。

财政部对行政事业单位的资产报表有严格要求。如果系统导出的数据格式不规范,或者无法与财政资产管理云平台对接,那再高科技的系统也是“鸡肋”。

我们在选型时,一定要看系统是否支持国标分类,是否支持自定义报表。真正好用的系统,应该能一键生成符合审计要求的盘点报告、折旧报表和资产变动清单。

RFID资产管理系统数据接口的兼容性上做得比较扎实。对于很多事业单位来说,能够无缝对接上级监管平台,自动生成符合财政要求的“账实核对”表格,能省去财务人员大量的重复制表工作。让数据经得起审计的层层推敲,这才是管理者最需要的安全感。

5、落地建议:不要为了技术而技术

最后,给各位准备上系统的老师们一个诚恳的建议:不要迷信硬件参数,要看软件是否懂你的业务流程。

有些单位买了昂贵的进口RFID设备,但软件界面复杂得像编程工具,后勤阿姨根本学不会,最后设备全成了摆设。好的系统应该是“傻瓜式”操作,界面简洁,流程清晰。

政府及事业单位的资产管理,核心在于“管得住”和“理得清”。RFID技术只是手段,目的是为了实现账实相符,降低履职风险。选择一套懂行、务实、操作简便的系统,远比追求花哨的功能更重要。

当下一年的盘点季来临时,希望大家都能从繁琐的表格中解脱出来,喝着茶,看着屏幕上的数据自动更新,那才是资产管理该有的样子。