别以为成年人就能稳住情绪,很多人其实是披着“成熟”外衣的巨婴。

你可能在街头见过这种场景:按理说有教养,有阅历,刚从国外回来,可行为却像小学生在操场上撒泼。最近江苏某奶茶店的一段监控视频,把“巨婴横行”这个词狠狠摔在了现实里。

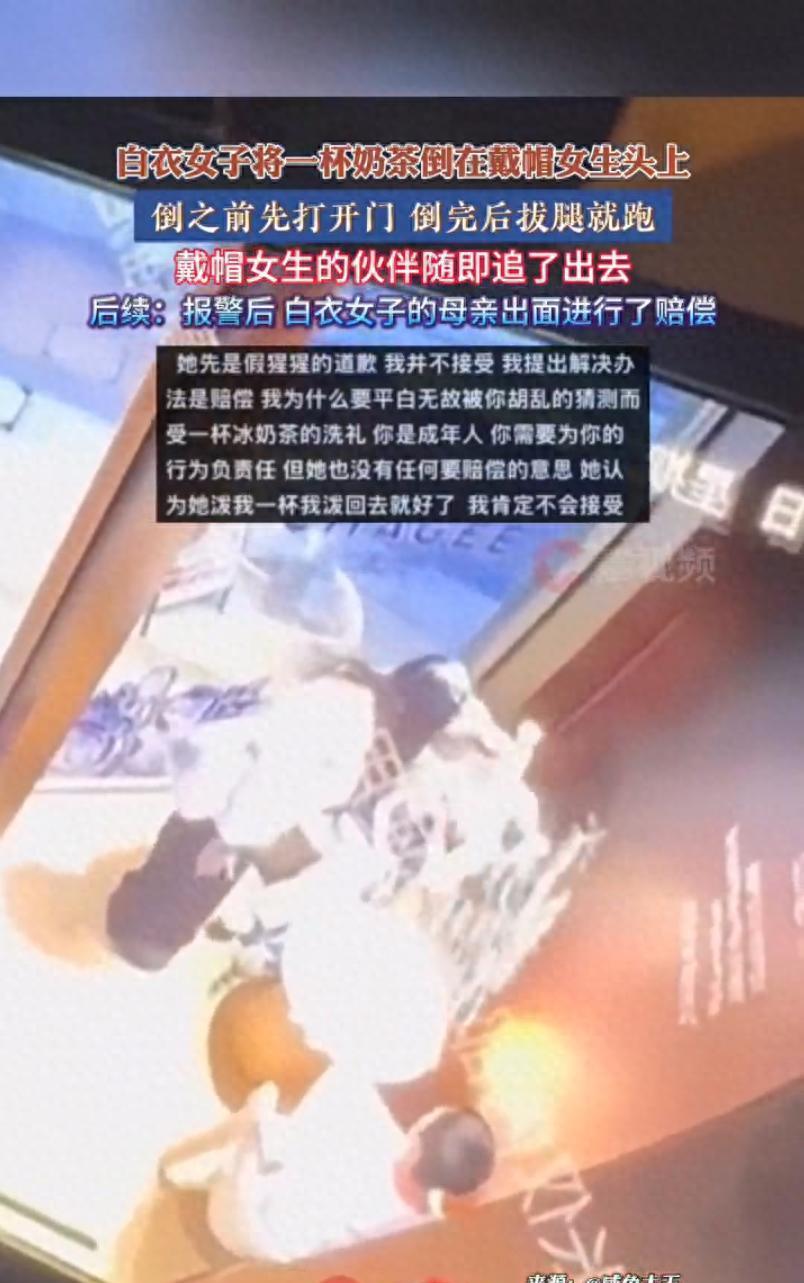

画面很简单:姑娘坐着喝奶茶,旁边一个自称“刚留学回国”的女子静静走来,推门不走,却把人家的奶茶倒在头上,当场扣杯逃跑。

你能想象吗?这不是校园闹剧,也不是综艺效果,而是成年人在公共场合的公然失控,更荒唐的是,事件闹到派出所,最后还是被对方家长“兜底”收场。

看完视频,网友们炸了:有人说这是家教的问题,有人说这是被溺爱的后果,还有人把目光扯到了社会教育与公共秩序的漏洞。

别小看一杯奶茶,它折射出的是一部分成年人对规则的蔑视,对他人尊严的践踏,以及一个社会如何面对“有钱能使鬼推磨”的溺爱文化。

现场回放:从“对视一眼”到泼奶茶的荒唐链条监控里,受害女孩和朋友坐在店内小桌子边,轻松聊天。

画面极普通,直到门口那个“阴暗女”慢悠悠把门顶开,却不走出去。

她站着,端着一杯奶茶,没有一句问候,不做解释,忽然举杯泼向受害女孩,倒完还把空杯扣头上,然后转身就跑。

有人抓住她了,有人报警了,场面尴尬且荒诞。

后来受害人说,只因为两人曾在店里“对视”过一次,阴暗女竟然把这当成了“被嘲笑”的证据,变成了她的报复理由。

逻辑哪儿去了?情绪哪儿去了?成年人竟用“怀疑被看了”作为发泄理由,这就是当下“巨婴”问题的缩影。

网络上把这样的行为统称为“巨婴”:成年了、会花钱、不会克制情绪。

有人曝料说该女子刚从日本留学回国,家庭条件优越,这种细节引发了大量讨论。

不得不承认,资源充足确实能掩盖很多问题:遇事有人赔、有关系能压、有钱能解决,于是一个人从小到大的逃避教育被延续到成年,最终变成了在公共场合撒泼的自由。

社交媒体也有推波助澜的功能,见不得人的视频被放大后,会产生模仿效应:有人为了出镜而出格,想靠博眼球获得同情或热度,这种“为表演而表演”的心态,让公共秩序更脆弱。

另一方面,评论区的围观和口水,也让当事人意识到“闹大就有保护伞”的潜在收益,从而进一步助长坏行为。

法律与道德的双重缺位:赔偿能不能替代道歉?据受害者和店家说,事件最终靠对方家长介入才算解决,一种常见的“家长出面赔付、事情就算结束”的处理模式。

法律上,泼洒饮品构成故意侵害他人身体或财产的行为,轻则行政处罚,重则承担民事赔偿责任。

可现实是,有钱有关系的家庭常常把赔偿变成“买断良心”的工具:交钱了事,仿佛一切都没发生。

这就带来一个问题:金钱是否能够替代道义?当赔偿成为常态,公共场合的羞辱和心理伤害就被货币化,受害者真正需要的尊重和心理修复被忽视。

社会容忍这种以钱了事的处理方式,就是在鼓励下一次更嚣张的行为。

对比案例:巨婴行为并非孤立事件翻看近来的类似案例不难发现,这类事情并不少见:地铁里为一句普通话而翻脸、景区里为一张照片互相撕扯、商店里为一个找错地址而大闹,模式几乎一致:小事起因、情绪升级、旁人录制、舆论分裂、家长或资本介入、事件“收场”。

所谓“鸡鸣寺事件”也是同一条生产线:被“听破防”的人把无关对话变成羞辱,冲突升级成报警。

公众的无奈是显而易见的:规则在,秩序在,可情绪和特权把一切都推到了危险边缘。

我们看到的,不只是个体的心理问题,更是集体教育与法律执行的短板。

社会成本:一声嚣张换来公共信任的流失一个社会的基本信任是公共秩序的底线。

当一种行为被重复出现,而处理结果又让加害者得以“轻松出局”,公众的信任就会受损。

店家雇员、普通消费者都会因此感到不安:何时会遇到下一位“巨婴”?这种不确定性会让人们减少外出、减少消费、增加防范成本,小店铺的生意因此受损,城市的社交成本上升。

更糟糕的是,这种行为若被青少年看到,会被误读为“任性可以被容忍、撒泼可以带来回报”。长期下去,就会形成一种社会风气,让理性和耐心越来越稀缺。

媒体与公众能做什么?从谴责到纠正的路径媒体不能只是放大耸人听闻的视频然后转身离开。

作为社会舆论的一部分,媒体应当承担起更强的引导责任:报道事实、还原来龙去脉、持续跟进案件后续,特别是对赔偿与责任承担的公开监督。

公众也不能只在热搜上发泄愤怒,要把情绪转化为制度性的力量:督促警方依法处理、推动赔偿透明化、呼吁公共场所摄像头与巡查配合。

与此同时,家庭教育、学校品德教育和企业社会责任都要一起发力。

成年人也应被教育如何管理情绪、尊重他人。

公共场合不是个人剧场,规则不是建议而是约束。

结语这杯被泼出去的奶茶,不只是液体的飞溅,更是一种公共秩序的悲哀。

成年人不是永远成熟,有些人用金钱填补了成长的缺口,但填不满的是尊重与自制。

倘若我们允许以割舍社会规则换取短期便利,那社会文明的账单就会越来越厚,最终由普通人来买单。

我的两个评价很直白:一是对这种“巨婴行为”必须严肃处理,赔偿不是终点,公开道歉和法律责任同样重要;二是对社会治理要更有耐心,别用“有钱能解决”当成默认答案。

成年人的世界里,别把公共场合当成自家客厅;有人要耍脾气,先看看银行卡余额能不能付出道德的利息。

对此,大家有什么看法呢?

来源:

![想当镇山的虎,终成替罪的羊[无奈吐舌]](http://image.uczzd.cn/18362068240408569180.jpg?id=0)