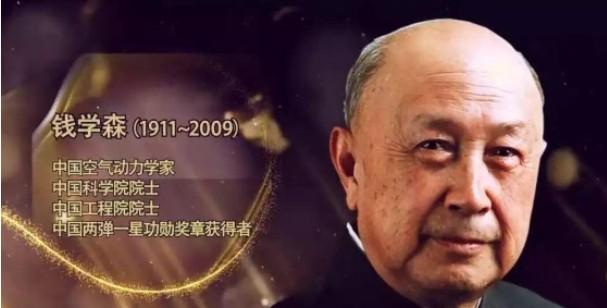

1955年,钱学森回国后,中科院每月给他发350元人民币,后来增聘为院士后,每月增加津贴100元,就是这450元工资,钱学森还总是认为太多了。 钱学森1911年出生在上海,祖籍浙江杭州,家里是书香门第,父亲钱均夫是教育家,早年注重培养他。1914年全家移居北京,他上北京师范大学附属中学,数学物理特别出色。1929年考上上海交通大学机械工程系,主攻铁路工程,1934年毕业后转清华大学航空工程系,继续钻研航空。1935年拿庚子赔款奖学金去美国麻省理工学院读航空工程硕士,1936年转加州理工学院,跟冯·卡门教授学空气动力学。1938年拿硕士,1939年获博士。二战期间,他参与美国火箭研究,在加州沙漠测试导弹,贡献不少。战后当上加州理工副教授,年薪四万美元,生活挺滋润。1950年美国当局以安全理由拘留他五年,限制活动,但他坚持学习。1955年通过中美谈判,他带书和笔记回国,结束海外生涯。 回国后,中国科学院安排钱学森当力学研究所所长,每月工资定350元,这在当时科研圈算顶尖,普通工人月薪就几十元。他很快投入导弹研究,组织团队搞基础工作。几个月后当选学部委员,也就是院士,院里加100元津贴,总共450元。他领工资时总觉得国家资源紧,这么高待遇不合适。奖金到手,他基本不往家拿,直接去银行买国债,支持国家建设。国债到期利息,他全捐给中国科学技术大学,用来买教学设备。写文章的稿费,他常分给年轻同事,尤其是家里负担重的那些。自己生活超级节俭,住北京普通四合院,家具多是旧货,衣服就那几件中山装,饭菜简单到稀饭咸菜。工作上,他全力投入导弹项目,和团队一起攻克技术难关,从不摆架子。家庭这边,妻子蒋英是声乐家,承担家务,孩子教育费从工资里扣,从不多花一分。 钱学森的这种心态,其实源于他对国家的责任感。他在美国过得风光,但选择回国就是为了帮祖国发展科技。当时中国底子薄,科技落后,他觉得高工资必须配得上贡献。每笔钱他都想用在科研上,推动导弹和航天进步。团队实验时,他亲力亲为,设备坏了就一起修,强调国家起步阶段,每样东西都得珍惜。奖金捐款这事,他坚持了好多年,学校设备因此改善不少。同事回忆,他分稿费时总说这是大家努力的结果。住所简朴到极致,冬天用煤炉取暖,夏天扇扇子,阅读时就戴副眼镜。出行骑自行车,节省公车费。科研资金他优先投设备采购,团队外出测试,他安排细节,确保高效。家庭开支控制严,孩子上学按时缴费,从不奢侈。奖金另一次,他捐给学校图书馆,寄信附款,指定用途。这些习惯贯穿他回国后的日子,体现出对个人享受的克制。 除了工资处理,钱学森在科研上也特别注重实际贡献。回国初期,他提出航天发展规划,1956年成立国防部第五研究院,当首任院长。从东风导弹起步,他指导设计和试验,1960年第一枚国产导弹试射成功。后续参与原子弹和氢弹项目,提供力学支持。1964年中国第一颗原子弹爆炸,他功劳不小。1966年导弹核武器结合试验,他领导团队克服燃料和控制难题。1970年东方红一号卫星上天,他负责控制系统设计。这些成就,让中国国防科技快速赶上。晚年他继续指导年轻人,写书传授经验。2009年10月31日,他在北京市逝世,享年98岁。国家表彰他对中国航天和两弹一星的贡献,追悼会规格高。 钱学森早年在美国积累的空气动力学知识,回国后直接用到导弹工程上。他和冯·卡门合作过火箭推进,经验丰富。1955年谈判回国,带回大量资料,对中国起步帮助大。组建五院时,他从零开始,招募人才,建实验室。东风二号导弹,他亲自审图纸,调整参数。两弹结合试验,1966年10月27日成功,标志中国进入核导弹时代。他强调系统工程方法,统筹资源,避免浪费。卫星项目中,东方红一号的轨道计算,他提供关键算法。后续长征火箭发展,也受他影响。逝世前,他还关注载人航天,建议培养后备力量。这些工作,让中国从无到有,建立完整航天体系。