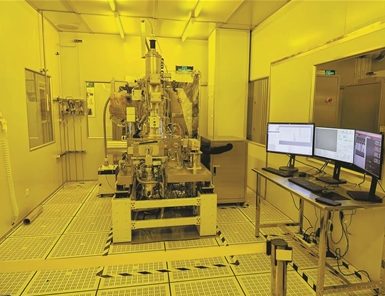

突破!突破!突破! 中国有了自己的光刻机! 据凤凰新闻,全国首台国产商业电子束光刻机“羲之”在杭州出炉,其精度比肩国际主流设备,标志着量子芯片研发从此有了“中国刻刀”。 这台名为 “羲之” 的光刻机,是由浙江大学余杭量子研究院团队自主研发的。研发团队给它取这个名字,是因为它就像书法家王羲之的毛笔一样,能在芯片上实现纳米级的精密 “书写”。只不过,这把 “毛笔” 的 “墨水” 是高能电子束,“纸张” 则是硅基芯片。 “羲之” 到底有多厉害?其加工精度达到了惊人的 0.6 纳米,相当于人类头发丝直径的十万分之一。 这个精度是什么概念呢?国际主流的 EUV 光刻机精度通常在 5 纳米左右,而 “羲之” 直接把这个数字缩小了近 10 倍。更牛的是,它的线宽控制在 8 纳米,这意味着它能在芯片上刻出比头发丝还细上万倍的电路。 这样的精度,对于量子芯片研发来说至关重要。量子芯片的核心是量子比特,每个量子比特的尺寸都在纳米级别。 以前,中国的科研机构因为国际出口管制,长期无法采购到高精度的光刻机,量子芯片研发一度陷入困境。而现在,“羲之” 的出现彻底打破了这一局面。 与传统光刻机不同,“羲之” 采用的是无掩膜直写技术。简单来说,它不需要像传统光刻机那样制作昂贵的掩膜版,而是通过高能电子束直接在硅片上 “手写” 电路。 这就好比从雕版印刷直接升级到了活字印刷,研发人员可以随时修改设计图案,大大提高了研发效率。以前,芯片研发初期需要反复制作掩膜版,成本高、周期长。现在,有了 “羲之”,研发人员可以像在纸上画画一样,随时调整电路设计,研发周期从几个月缩短到了几天。 这样的技术突破,背后是浙江大学团队多年的努力。研发团队负责人透露,为了攻克精度难题,他们花了无数个日夜调试设备,仅校准仪器就进行了上千次试验。 最终,他们成功突破了传统电子光学系统的衍射极限,开发出新型电子束整形技术,使束斑直径稳定控制在亚纳米级别。 “羲之” 的诞生,不仅是技术上的突破,更是战略上的胜利。长期以来,光刻机一直是中国半导体产业的 “卡脖子” 技术。国际上的高端光刻机几乎被荷兰 ASML 等少数几家公司垄断,而且还受到严格的出口管制。 中国的科研机构和企业想买一台先进的光刻机,不仅要花天价,还要看别人的脸色。而现在,“羲之” 的出现,让中国在量子芯片等前沿领域有了自主可控的研发工具,不再受制于人。 更让人振奋的是,“羲之” 的定价低于国际市场均价。据了解,复旦大学、华为海思等 12 家机构已经抢先签约,迫不及待地要把这台 “中国刻刀” 投入使用。 这不仅降低了国内科研机构的研发成本,还将推动整个半导体产业链的升级。从光刻胶到特种气体,从真空系统到高精度传感器,“羲之” 的诞生带动了数十家配套企业的协同突破,初步形成了 “设备 - 材料 - 芯片” 的创新生态。 当然,“羲之” 也并非完美无缺。与传统的 EUV 光刻机相比,电子束光刻因逐点扫描的特性,曝光速度较慢。比如,制作一片 12 寸晶圆,EUV 光刻机可能只需要几十分钟,而 “羲之” 则需要更长时间。 不过,对于量子芯片等小批量、高精度的研发需求来说,速度并不是首要考虑的因素。而且,研发团队已经在着手改进,计划通过多电子束并行或 AI 优化曝光路径等技术来提升效率。 “羲之” 的突破,离不开国家层面的支持。国家大基金三期专门将超 50% 的资金投向光刻机、EDA 等关键领域,上海、深圳等地也出台了最高 4000 万元的设备采购补贴政策。这些政策的支持,为中国半导体产业的自主创新提供了坚实的后盾。 从 “两弹一星” 到载人航天,从高铁到 5G,中国在科技领域的突破从来都不是偶然。这次 “羲之” 的诞生,再次证明了中国科技工作者的智慧和毅力。 正如中科院微电子研究所的专家所说:“这不仅是设备的突破,更是创新范式的变革。” 在未来的量子计算、人工智能等领域,“羲之” 将发挥不可替代的作用,为中国抢占科技制高点提供强大支撑。 中国有了自己的光刻机,这是一个历史性的时刻。它标志着中国在高端半导体装备领域迈出了关键一步,也为全球半导体产业的发展注入了新的活力。 正如网友所说:“西方堵死了一条路,我们就开辟另一条路。” 在科技自主创新的道路上,中国正以坚定的步伐,一步步走向辉煌!

軒影隨行

[赞][赞][赞]