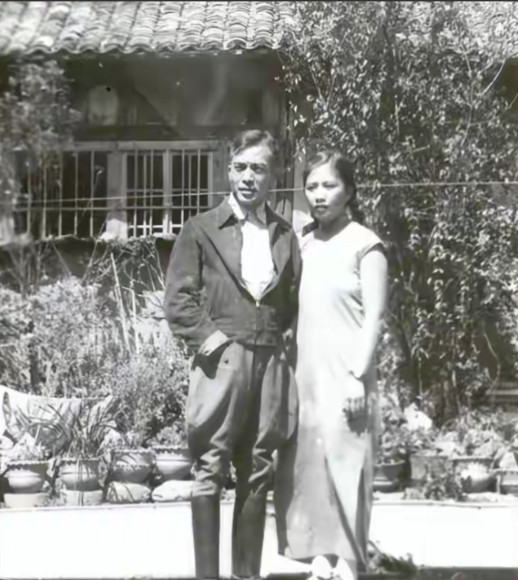

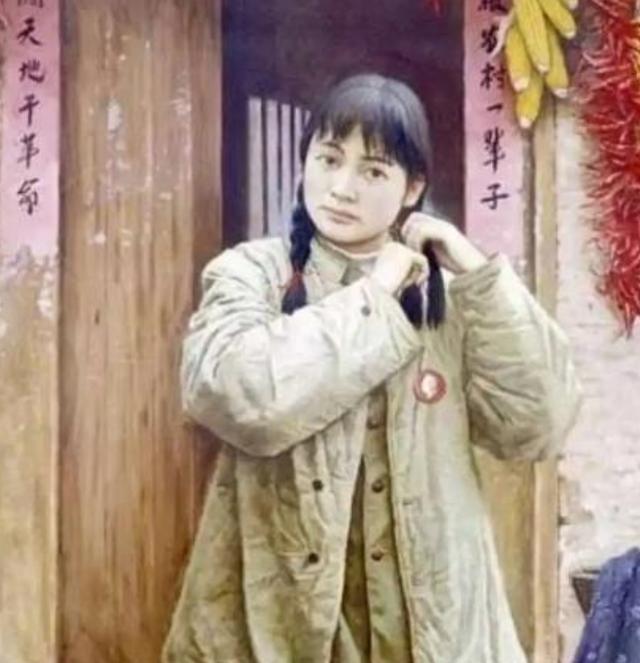

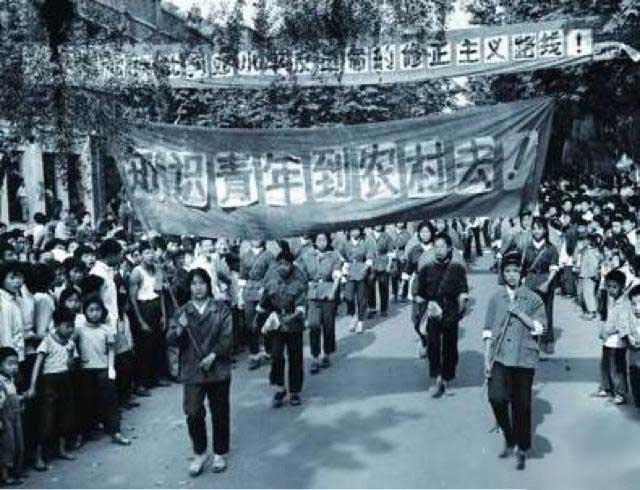

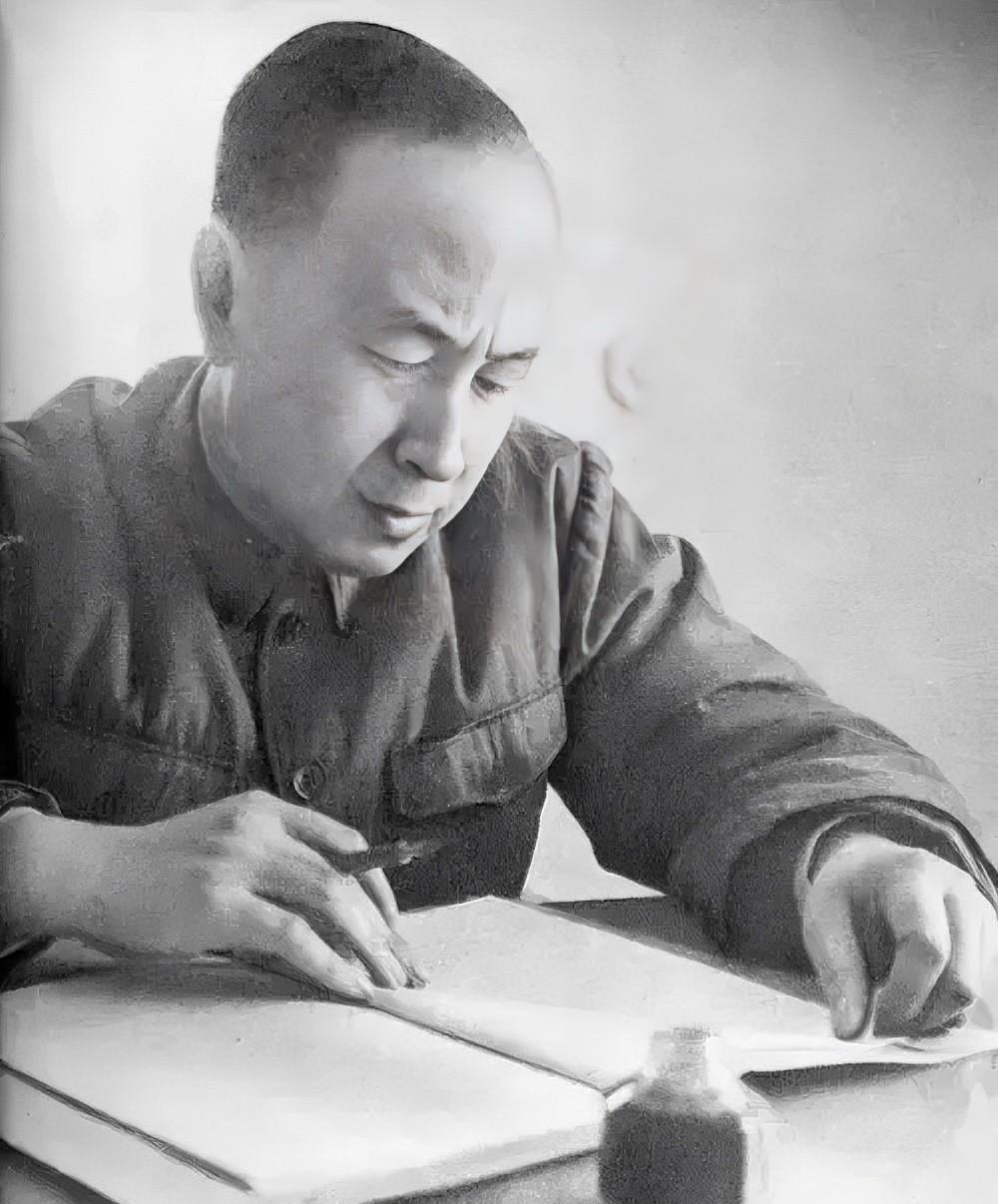

1977年,知青于文娟返城,恋人跟着列车狂奔,她擦干眼泪,大喊道:“别追了,我们不会再见面!”谁知,于文娟到家后没多久,母亲却大喊说:“你给我出去,以后不许进家门。 于文娟出生在济南一个普通工人家庭,从小日子过得平平常常。父母都是厂里职工,父亲每天上班,母亲管家带孩子。她上学时候,学校生活简单,课余帮家里干活。70年代初,她响应号召下乡当知青,去了山东省王楼村。那地方是农村,田地多,她每天干农活,适应起来挺辛苦。王胜利是村里本地人,从小在田里长大,帮家里种地收庄稼。他力气大,干活麻利,常分担重活。两人因为劳动接触多,慢慢熟悉起来。于文娟插秧时候,他有时递工具,两人就这样认识了。时间长了,他们关系近了些。王胜利帮她修房子,教她村里的事。1977年,于文娟发现自己怀孕了,这事让她措手不及。那年头,政策允许部分知青返城,她决定回济南。 返城火车启动,王胜利在站台追赶。于文娟从窗口看到他跑得上气不接下气。她擦眼泪,喊出那句话,火车拉远了距离。到了济南,她回家见父母。母亲一看她样子,就问是怎么回事。她说起王胜利,母亲脸拉下来,当场发火,把她往门外推。父亲抽烟没吭声。于文娟被赶出门,在街上转悠几天,想着肚子里的孩子。她不想让家里丢人,但也舍不得打掉。最后,她选择回王楼村去生孩子。买了票,又坐火车回去。路上她想着以后的日子。 回到村里,于文娟借住在老乡家。她没说实情,就说自己是外地打工的。找村医帮忙,瞒着生下孩子。过程疼得厉害,但孩子出生哭声响亮。消息很快就传回济南,亲戚朋友议论开了。母亲气病了,躺床上好几天。父亲照顾她,没多说。王胜利知道后,赶紧来找于文娟。看到孩子平安,他握住她的手。一个月后,他们在村里简单办了婚事,没请客,就登记一下。从那开始,两人一起过日子。 婚后生活挺苦,王胜利每天早起下地,干到天黑。于文娟在家带孩子,做饭洗衣。住的土坯房,条件差,冬天冷夏天热。他们互相帮衬,孩子一点点长大。先是会爬,后来学走路。家里添了点小乐趣。80年代,改革开放政策变了,知青能回城。他们带孩子回济南。起初,别人看他们的眼光有点怪,但他们过自己的日子。母亲后来接受了孩子,当奶奶了。现在,于文娟和王胜利在济南老楼住着,日子稳当。孩子长大,当了工程师。他们回想过去那段事,觉得值了。 于文娟下乡那些年,农村生活让她从城市女孩变成能吃苦的人。王胜利是本地农民,娶了她后,家庭责任重了。他们没大富大贵,就靠双手过日子。怀孕那事,在当时社会风气下,是大忌。母亲反应激烈,也因为时代规矩严。返城政策给了机会,但个人选择带来麻烦。于文娟决定生孩子,体现了她对感情的坚持。王胜利追火车那一下,显示他不舍得。回家被赶出门,反映家庭压力大。她回村生子,瞒身份,过程瞒着很多人。消息传开,济南那边闹腾一阵。母亲病了,亲戚说三道四。但他们没退缩,结了婚,踏实过日子。 孩子出生后,王胜利多干活养家。于文娟管家,教孩子识字。村里条件有限,他们省吃俭用。改革开放后,回城容易了点。他们收拾东西,带孩子走。济南老家,父母年纪大了,慢慢和解。孩子上学,成绩好,长大工作稳定。于文娟和王胜利现在退休,偶尔聊起当年事。感情经得起考验,孩子是他们骄傲。这故事说的是普通人面对选择时,怎么一步步走过来。没啥惊天动地,就接地气的日子。 知青时代,很多城市青年去农村,经历类似事。于文娟是其中一个,返城时纠结多。恋人追火车,回家被赶,这些事在当时不算少见。母亲态度硬,因为担心名声。于文娟选择回村,体现了责任感。王胜利支持她,两人共同面对。婚后苦日子,靠互助熬过去。回城后,适应城市,孩子教育好。现在看,这段经历让他们家庭稳固。没美化谁,每个人有自己的立场和难处。故事真实,就从生活里来。