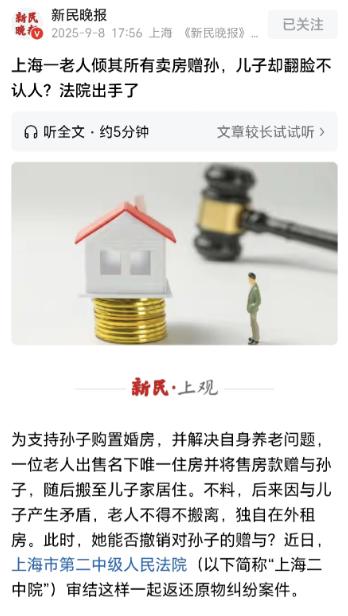

“养儿防老成了笑话!”上海,一老太因年事已高需要照顾,于是搬到儿子家里居住,为了补偿儿子,老太将老房子卖掉,凑了280万给孙子买了婚房,谁知搬到儿子家后,儿子儿媳对她很是嫌弃,母子二人因此闹掰,老太只能搬到外面租房,老太对儿子一家彻底寒心,一纸诉状将儿子告到法院,要撤销赠与,返还房款,法院判了! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2025年9月8日,上海第二中级人民法院公布了一起“返还原物纠纷案”的终审判决,引发了广泛关注,案件涉及三代人的家庭财产分配、赡养义务和法律赠与责任,背后是一位年迈老太在家庭变故中的求生与自保。 案中的主角李阿婆已年逾七旬,年轻时曾经历丧偶,后与同样有过婚史的王大爷再婚,两人共同生活三十年,虽无血缘子女,但她视王大爷的儿子王先生为家人,也坦然接受与他一同生活的现实,夫妻二人共同购置了一套房产,产权登记在两人名下,在上海,老房虽不新,但价值不菲,2022年,王大爷的孙子小王准备结婚,女方提出购房为前提,王家召开家庭会议,讨论卖房筹资购置婚房事宜。 出于家庭整体利益考量,李阿婆与王大爷商定将房屋出售,得款280万元,全部赠与用于小王婚房购买及装修,为了让事情更有据可依,两位老人还亲笔写下了《房屋财产赠予说明》,明确赠与动机是为换取儿子的赡养照顾,并帮助孙子成家,款项交由王先生转账给小王,房子也在当月售出,二老搬入王先生家中。 然而,从搬入那一刻起,生活并未如预期般平稳,李阿婆与儿子、儿媳生活习惯迥异,意见分歧不断积累,作为继母,她与王先生之间本就缺乏天然亲情基础,一旦发生摩擦,更难调和,最初的客套逐渐退去,取而代之的是冷漠、排斥、甚至嫌弃,李阿婆多年养成的独立生活方式在新家毫无空间,起居被打乱,话语权被削弱,情绪也愈发压抑。 王大爷对妻子的遭遇选择回避,既不斥责儿子,也不安慰李阿婆,他的沉默被李阿婆视为放弃,夫妻关系也因此出现裂痕,2023年年末,李阿婆向法院提出离婚申请,法院调解未果,驳回诉请,在精神和生活双重压力下,2024年4月,李阿婆选择搬离王先生家,在外租房独居。 这时,她已年过七旬,身体大不如前,生活费用、房租压力骤增,而原本属于她的住房早已售出,再回首,她意识到赠与协议所依赖的前提——晚年有人照料——已彻底落空,她决定起诉王先生与小王,要求撤销赠与,并返还属于她的140万元份额。 案件进入司法程序后,王先生辩称赠与行为已经完成,且赠与对象为孙子小王,而非他本人;即便存在照顾义务,也未书面约定,自己并未完全违约,况且在共同生活期间已有所付出,小王则认为,自己作为受赠人,并无赡养责任,赠与行为应视为无条件。 法院经过审理后认为,此案的关键在于赠与是否附加义务,《房屋财产赠予说明》虽非法律合同,但具有明确赠与动机和前提条件,说明行为应视为附义务赠与,李阿婆将自己唯一住房的出售所得悉数赠出,是基于将来能获得赡养照顾的合理信赖,如今,她被迫搬出家门独自租房,说明赠与前提已无法实现,法院认为,赠与人在此情形下依法拥有撤销权。 综合考虑李阿婆与王先生共同生活两年期间王先生的部分照料行为,法院酌情判决返还135万元,王先生与小王不服提起上诉,二审法院维持原判,明确指出,即便照顾责任在王先生而受赠人为小王,二人作为父子,在享有财产权利的同时也应共同承担起道义和法律上的责任,最终,李阿婆胜诉。 这起案件没有恶意诈骗、也没有财产纠纷引发的极端行为,过程平静,却揭示出一个重要现实:老年人在家庭结构中的权利保障,远比想象中脆弱,李阿婆的问题并不在于她赠给了谁多少钱,而在于她在做出重大牺牲时,是否得到了应有的尊重和照料。 赠与不是一件简单的“给”与“要”,在家庭中尤其如此,很多老年人愿意为子女、孙子女倾尽所有,房产、积蓄甚至生活空间也愿意让出,只为换来一个稳定的晚年,然而,一旦这种“交换”失衡,后果往往由年老体弱的一方承担。 法律最终给了李阿婆一个交代,但这场诉讼背后,是一个老年人在暮年重新寻找尊严的过程,她不是要惩罚谁,而是试图证明自己当初的决定并非无条件、无底线,她将房子卖掉,是为了家庭;她起诉儿子,也是为了自己。 案件也提供了一个清晰的提醒:家庭内部的赠与,尤其是涉及财产的重大行为,若与未来生活安排挂钩,必须明确约定条件与责任,否则一旦关系变动,赠与人往往难以追回财产,陷入被动。 对此你怎么看呢? 信息来源:上观新闻——2025-09-08《上海一老人倾其所有卖房赠孙,儿子却翻脸不认人?法院出手了》

![人在无语的时候真的会笑,这个网友居然被老头乐给套牌了[大笑]](http://image.uczzd.cn/10908692960837631288.jpg?id=0)

![姐弟打架,我打了姐姐后不理我了[裂开]](http://image.uczzd.cn/9301692541287248137.jpg?id=0)