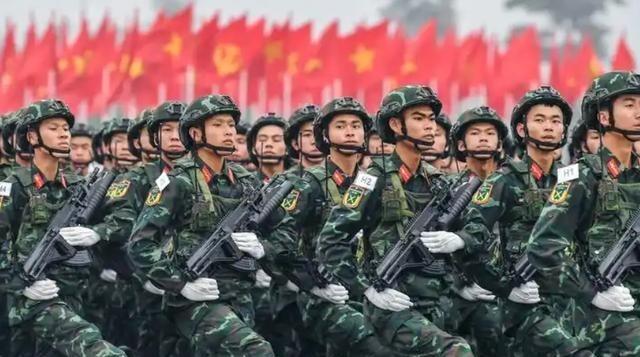

中国可以把高超音速导弹做到白菜化,离不开郭永怀,他是唯一一个横跨导弹、核弹、卫星三大领域的超级天才,被钱学森誉为“能抵10个师”的男人。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2025年9月3日的阅兵式上,当东风-17划破天际,展示那条诡异而精准的滑翔弹道时,世界的目光再次聚焦于中国的高超音速武器,相比其他国家的昂贵试验品,中国不仅实现了实战部署,还做到了可批量制造,甚至被戏称为“白菜价”的战略装备,这种技术的普及化并非偶然,而是数十年科技积累的自然结果,追溯其源头,郭永怀的名字不可绕过,他并非只是一位科学家,而是将核武器、导弹、卫星三大领域融为一体的奠基者,是中国高超音速技术得以“白菜化”的根本推手。 1968年12月5日凌晨,一架从青海飞往北京的飞机在降落前失事,机上乘员全部遇难,在残骸中,搜救人员发现一副令人动容的画面——郭永怀与警卫员牟方东紧紧抱在一起,胸前紧护着一个公文包,里面装着刚完成的热核导弹试验数据,完好无损,22天后,中国第一次热核导弹试验宣告成功,这次试验标志着中国具备了二次核打击能力,而这份关键数据的保存,是郭永怀用生命完成的最后一次科研任务。 早在1946年,郭永怀在加州理工学院师从冯·卡门,与钱学森同门求学时,就已在空气动力学领域取得突破,他花费三年时间撰写的博士论文,提出了后来被称为PLK方法的跨声速流动理论,这一方法为解决高速飞行器气动布局提供了数学基础,并在国际流体力学界引起广泛关注,PLK中最后的“K”,就是郭永怀名字拼音的首字母。 这个理论,几十年后在中国的高超音速导弹设计中依然是核心工具,东风-17之所以能在大气层边缘实现“打水漂”式滑翔,避开传统反导系统的拦截,正是基于这种对复杂流场的精准掌握,而从理论走向工程,郭永怀并没有止步于学术荣誉。 1956年,郭永怀放弃康奈尔大学的终身教职和优渥生活,回到刚刚起步的新中国,他未曾带回任何书稿,所有知识都牢牢记在脑海中,回国后,他立即投身国防科研工作,先后参与核武器研究、导弹气动方案设计和卫星技术预研,成为中国唯一一位同时涉足这三项尖端工程的科学家。 在青海金银滩的核基地,郭永怀带领团队依靠算盘和手摇计算机,计算氢弹爆炸的当量和弹头热防护方案,条件极端艰苦,科研人员甚至要靠挖骆驼草充饥,郭永怀不但没有退缩,反而将有限的口粮让给年轻人,自己靠喝盐水坚持工作,他有一个习惯,每次核试验前都要亲自审核所有数据,哪怕连续工作数十小时也不休息,1964年10月,中国第一颗原子弹爆炸成功,他在蘑菇云升起的那一刻瘫倒在椅子上,睡了整整一天一夜。 从原子弹到氢弹,中国只用了两年八个月,创下全球最快记录,这一成就背后,是郭永怀对氢弹小型化设计的关键贡献,他通过结构创新,大幅减小了热核弹头的体积和重量,使其能够嵌入导弹系统中,这项技术后来成为中国核武器战略部署的核心基础。 郭永怀不仅在理论和工程上留下深远影响,更在实验平台的建设上布局长远,他在中科院力学所推动建立了中国第一批激波管和高超声速风洞研究小组,他的学生俞鸿儒在此基础上发展出爆轰驱动技术,建成了世界领先的JF-22激波风洞,能够模拟25马赫的极端飞行状态,这一平台为中国高超音速飞行器的研制提供了实验保障,使得设计周期大幅缩短,成本持续下降。 相较之下,美国的AGM-183A项目屡次测试失败,预算飙升;俄罗斯的匕首导弹虽然部署在前线,但由于空射平台限制,实战表现受限,而中国在高超音速武器上的“白菜化”,背后是风洞群、材料体系、制造能力、设计理论与人才梯队的全面突破,是系统性胜利的典范。 郭永怀在这个体系中扮演的角色,从不是单一的理论家或工程师,他的贡献跨越了科技、组织、战略、教育多个层面,他推动了中国早期的核导体系构建,奠定了气动理论基础,指导了实验平台建设,培养了核心人才,还亲手搭建了协同研发机制,他的工作方式不是“发表论文”,而是“解决问题”,他的成就,大多无法在公开资料中查询,却深深镌刻在中国战略科技的每一块基石上。 郭永怀牺牲后,爱人李佩独自生活了近半个世纪,2017年,她将两人所有积蓄捐给了中科院,用于支持青年科学家,她说,这是郭永怀的心愿,其实,早在1965年,郭永怀就向国家捐出了4.8万元积蓄,用于科研设备采购,在他们眼中,金钱与物质从不是衡量价值的标准,真正重要的是国家是否强大、人民是否安全。 信息来源:为国尽忠的“两弹一星”元勋郭永怀——齐鲁壹点

凝望瞬间

致敬郭老,不亚于钱老的科学巨匠!民族英雄!