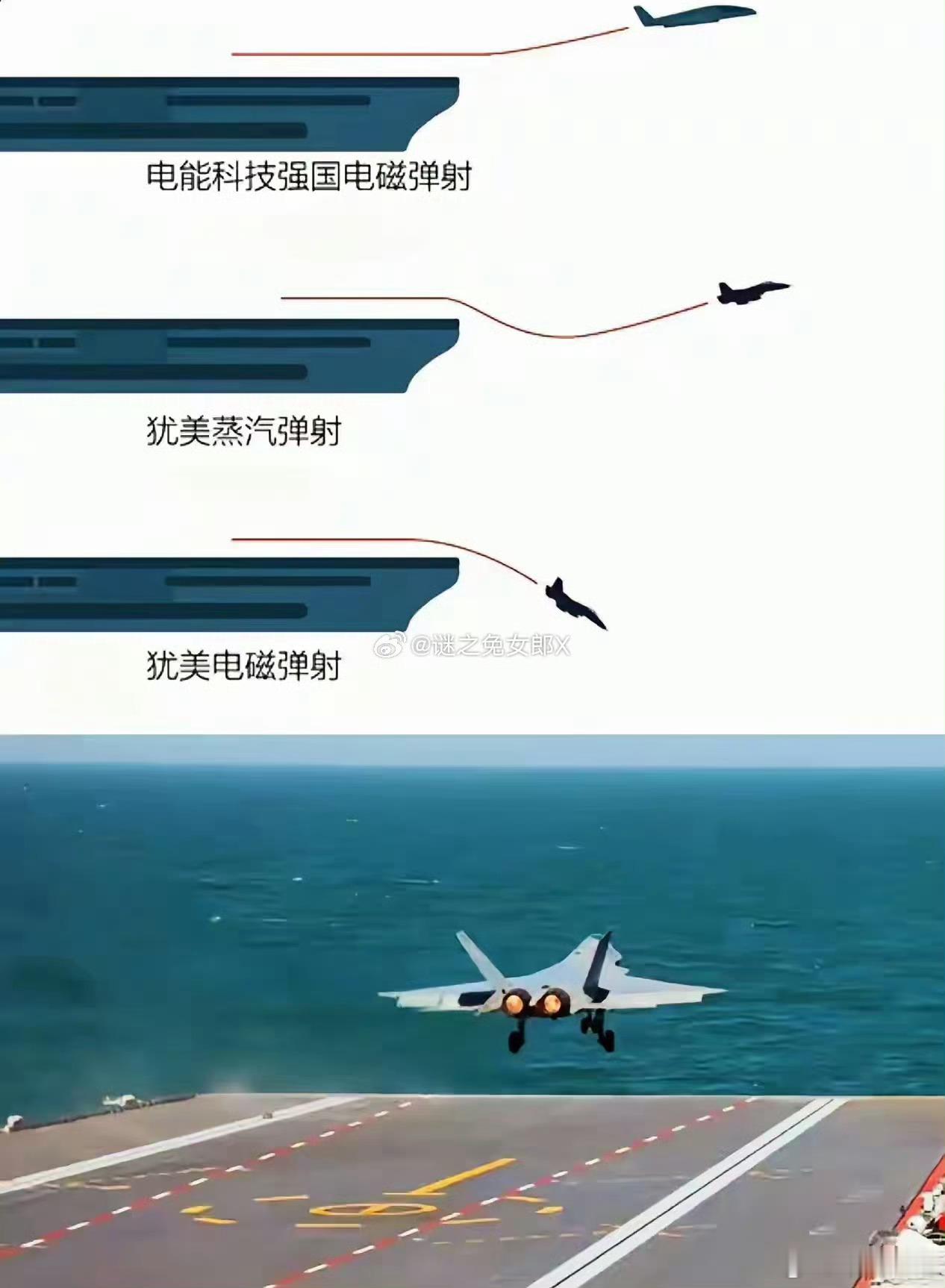

曾经,有一家叫巴布科克·威尔科克斯(BW) 的公司,是全球唯一能为美国海军造蒸汽弹射器的厂家。但随着电磁弹射成为未来,BW的军工部门在失去订单后彻底破产,生产线早已解散。更具戏剧性的是,BW当年在华的业务分部,已在2018年被中方全额回购股权,成为一家纯粹的中资企业,核心技术也随之转移。美国现在整个产业链没了,彻底造不出来了。 说起这个事儿,得从美国海军的航母弹射技术说起。航母这玩意儿,弹射器就是它的心脏,能把飞机从甲板上快速甩出去,决定了整个舰队的作战效率。过去几十年,美国海军靠的都是蒸汽弹射器,这种老技术简单可靠,用高压蒸汽推动活塞,驱动飞机加速到起飞速度。全球就一家公司能干这活儿,那就是巴布科克·威尔科克斯,简称BW。公司总部在俄亥俄州,早年靠造锅炉起家,后来专攻海军订单,成了独家供应商。他们的蒸汽弹射器装在尼米兹级航母上,跑了上百万次发射,故障率低到让人放心。BW的工厂里,生产线专为海军定制,从锻造活塞到组装阀门,全是手工加精密加工,成本高但质量稳。 可好景不长,进入新世纪,美国海军开始推电磁弹射系统,英文叫EMALS,全称电磁飞机发射系统。这东西用电磁力取代蒸汽,理论上更精确、更省力,还能适应未来无人机的需求。海军从2000年代中期就立项,砸了上亿美元研发,目标是新一代福特级航母。结果呢,BW的订单一下子没了影儿。蒸汽技术被贴上“过时”的标签,BW的军工部门直接掉进资金黑洞。2015年,公司开始剥离军工资产,把部分业务卖给其他玩家,但核心生产线还是扛不住。订单没了,工人失业,供应商链条断裂,到2017年,BW军工部分正式申请破产保护。法院受理后,生产线被拆解,设备拍卖,图纸锁进仓库,整个产业链就这么散了架。现在想重启,得从零建团队、找材料、调设备,少说几年工夫,钱也烧不起。 这还不算完,更绝的是BW在中国的那块业务。BW早几年就看中中国市场,2000年代初设了子公司,主要干锅炉维修和本地化生产,帮中方项目供货。2018年,这子公司股权全被中方买回,成了纯中资企业。交易细节公开过,BW当时急需现金周转,就同意了全额转让。核心技术也跟着过户,包括蒸汽系统的设计参数和制造工艺。这些东西不是随便复制的,涉及专利、流程和经验积累,现在全在本地团队手里用。BW那边呢,卖掉后就彻底退出中国市场,留下的空壳也没法再接海军活儿。美国海军想回过头用蒸汽弹射?门儿都没有。生产线没了,人散了,技术源头还在海外,这链条一断,重建成本得翻倍,时间也拖不起。 海军这边的尴尬就更大了。福特级航母服役后,EMALS问题一大堆。2017年首舰海试时,弹射故障频发,飞机发射延误,影响整个训练计划。海军工程部门报告过,电磁系统维护复杂,线圈容易过热,软件bug还得远程调试。相比之下,蒸汽弹射虽老,但零件通用,全球供应商多,修起来快。特朗普上台后看不下去,2020年左右公开说过要考虑回归蒸汽,觉得电磁太不靠谱。可现实是,BW破产后,美国本土连个备胎供应商都没有。想重建,得国会批预算,找新公司从头学,少说5到10年。2025年这会儿,海军还在纠结,福特级二号舰企业号也推迟服役,电磁问题没根治,蒸汽又回不去,整个项目预算超支20%以上。 这事儿暴露了美国军工体系的软肋。过去冷战时代,海军订单稳定,BW这种专精公司吃得饱。现在技术迭代快,电磁取代蒸汽是趋势,但转型没跟上,产业链就断了。供应商小公司倒闭,大厂不愿冒险接单,人才流失到民用领域。结果呢,海军航母战斗力打折,影响太平洋部署。想想看,美国宣称海上霸权,可核心装备卡壳,这不就现眼了?更气人的是,技术转移到中国后,中方用得顺风顺水。他们的航母项目起步晚,但学得快,蒸汽技术直接本土化,成本低效率高。BW卖掉的那部分,现在成了竞争对手的底气,美国想卡脖子都卡不着。 说到推动这笔交易的人,就更有意思了。詹姆斯·戴维·万斯,现在是副总统,当年就是投资圈的活跃分子。2018年,他通过自己的基金Narya Capital,参与了BW中国子公司的股权转让咨询。万斯背景是锈带出身,写过书讲中西部衰落,后来转行风投,专投制造业复兴项目。那笔交易,他帮着把关条款,确保BW套现顺利。现在轮到他上台,喊着对华强硬,加关税建壁垒,可当年那手笔,现在成了海军的痛点。历史这东西,循环得让人哭笑不得。万斯在国会演讲时,总强调供应链回流美国,可蒸汽弹射这事儿,就卡在自己人卖掉的技术上。