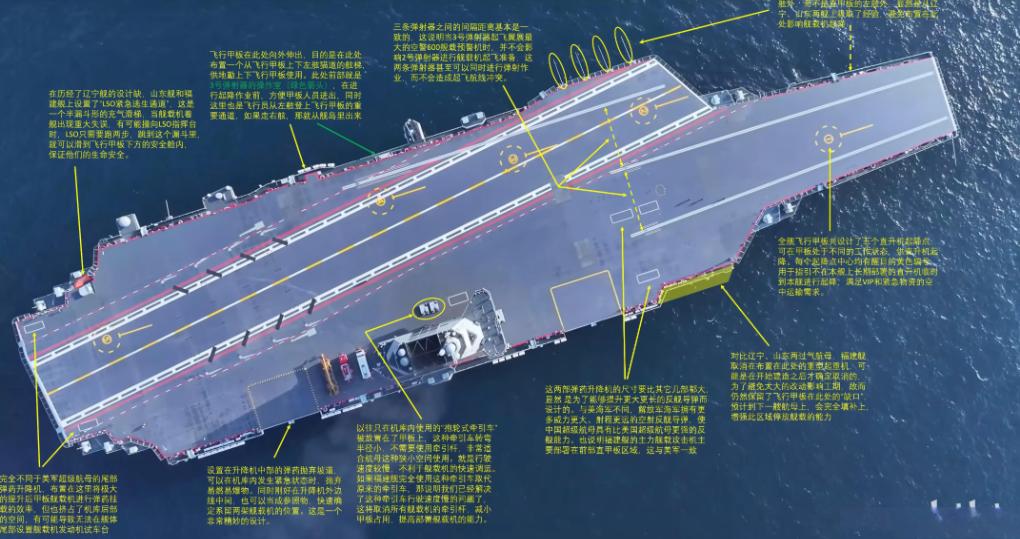

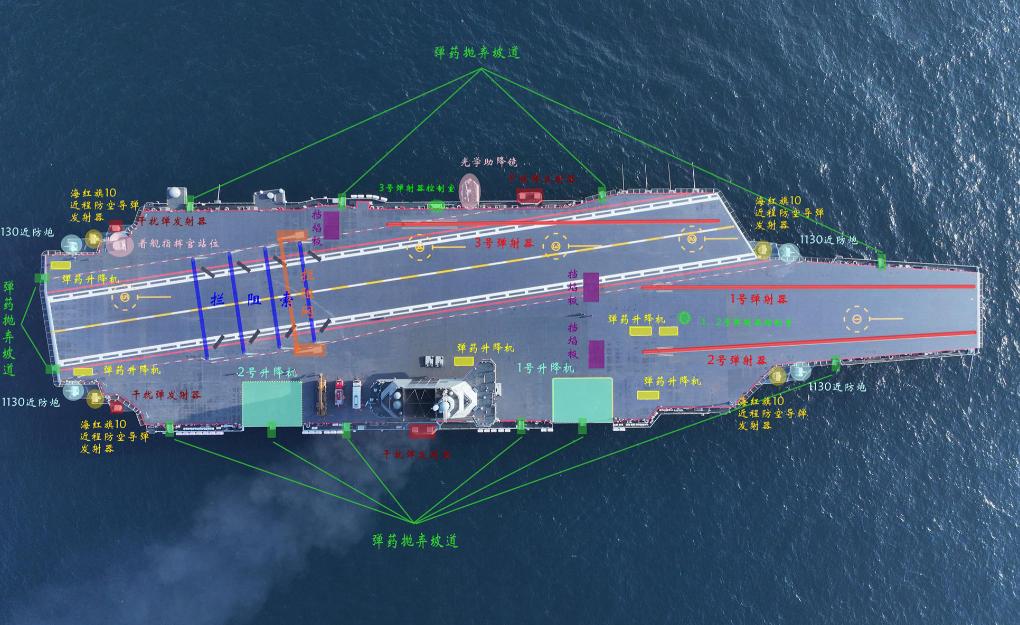

福建舰的斜角甲板设计确实存在这个问题!这回 CNN 真没说错,在舰载机调动上阵会有一些影响,目前唯一的争议是这个影响到底有多大? CNN 援引的那几位美国海军退役人员,倒是没瞎扯,先承认了福建舰的电磁弹射技术确实够顶,看现在公开的训练画面,这玩意儿运行起来确实没挑儿,但话锋一转就点到了斜角甲板的问题,说弹射器侵入甲板区域的情况挺明显。 具体来说,问题出在弹射器和斜角甲板的位置关系上。福建舰有三条电磁弹射器,两条在舰首,一条在斜角甲板末端,麻烦就出在中间那条弹射器上,它的挡焰板往前伸了一块,正好蹭到了斜角甲板的降落区边缘。 舰载机降落的时候,斜角甲板上连个障碍物都不能有,不然稍有偏差就可能撞上去,这就意味着只要有飞机在降落,中间这条弹射器就没法用;反过来,要是用这条弹射器起飞战机,降落作业就得停下来,只能靠舰首那条弹射器单独撑着,调动起来确实有点别扭。 这事儿说起来也不是设计没考虑到,主要是当初造舰的时候有个小波折。一开始福建舰计划装的是蒸汽弹射器,要是按蒸弹的尺寸来布局,起飞区能往舰首再挪个二十米,挡焰板就不会侵入降落区了,当时选 6 度的斜角甲板夹角,本来是为了提高甲板利用率,还能稳住舰体重心,算是挺优的设计。 没成想马伟明院士团队的电磁弹射搞得出乎意料的快,后来做对比试验,上千架次试下来,电弹在性能、稳定性上全把蒸弹比下去了,最后拍板换电弹的时候,舰体结构都已经基本定型了。 要是硬改斜角甲板,整个动力、通信子系统都得大调,服役时间至少得往后拖好几年,权衡下来还是先保电弹这个核心优势,甲板调度的问题只能先这么带着。 再往细了说,斜角甲板和舰体中轴线的夹角也有点讲究。福建舰是 6 度,美国尼米兹级是 9 度,就差这 3 度,甲板上凭空多出来近 9 米的间隔,刚好能让尼米兹级的弹射器和降落区彻底错开,人家就能一边起飞一边回收飞机,高峰时候 24 小时能出动两百多架次。 福建舰这 6 度的夹角,就没法做到完全并行,真要是高强度作战,得在起飞和降落之间来回切换模式,没法两边同时推进。 不过要说这影响到底有多大,就得结合实际的作战场景来看了。现代航母打仗,90% 的时间都是波次出动,先集中放飞一批战机形成打击编队,等这批战机返航了再开始回收,很少会出现一边起飞一边降落的情况,这种模式下,弹射器和降落区的冲突基本用不上。 就算遇到极端情况,比如需要持续保持空中存在,得循环起飞降落,靠智能调度系统避开那条碍事的弹射器,整体作战效能的损失也就在 7% 左右,算不上伤筋动骨。 而且换个角度看,用这点调度上的小遗憾,换来了电磁弹射的代际优势,太值了。福建舰的电磁弹射是中压直流架构,能量利用率能到 90%,弹一次才耗 34 度电,跟家里空调开一小时差不多。 美国福特级用的中压交流方案,利用率才 60%,一次弹射要耗的电够三百户家庭用一天。 更关键的是适配性,福建舰从 5 吨的无人机到 35 吨的空警 - 600 预警机,都能稳稳弹出去,福特级至今都没解决 F-35C 的适配问题,满载弹药的战机弹出去经常轨迹跑偏,起落架都快扛不住了,隐身涂层还老掉。 福建舰还解决了常规动力航母的电力难题,靠 “超级电容 + 飞轮储能” 的设计,40 秒就能充好电,一分钟能弹 3 架战机,单日最大出动架次能到 280 架次,比福特级还多出不少。 这种爆发力刚好契合咱们的战略需求,不用像美国航母那样全球部署拼持续作战,在西太平洋这边,30 分钟内就能放飞 36 架歼 - 35、歼 - 15T 和空警 - 600 的混合编队,首轮打击就能覆盖到关岛,这才是关键。 那些说这是 “致命缺陷” 的,多少有点夸大其词。要是真算致命,福建舰也不会顺利完成三型舰载机的起降训练,还初步具备了全甲板作业能力。说白了,这就是个取舍问题,任何武器设计都没有十全十美,关键看核心需求在哪。 福建舰的核心是电磁弹射带来的打击效率,不是尼米兹级那种靠持续出动撑着的全球部署能力,所以甲板调度这点影响,完全在可接受范围内。 再说这也只是过渡问题,等后续的核动力航母出来,舰岛能做得更小,甲板空间更充裕,把斜角甲板角度调到 9 度,再多加几台升降机,这些调度上的小麻烦自然就解决了。 现在福建舰这状态,已经能满足现阶段的作战需求,毕竟电磁弹射这张王牌在手,比甲板上那点小瑕疵重要多了。 所以 CNN 说的问题确实存在,舰载机调动时会受点影响,但要说这影响能动摇福建舰的作战能力,那就有点言过其实了。 真到了实战中,没人会盯着那 3 度的甲板夹角较劲,毕竟能在几十秒内弹射出一批隐身战机和预警机,才是最让人头疼的地方。 参考资料:CNN报道《前美国官员称,中国最新的航空母舰在一项关键能力上不如美国50年前的军舰》