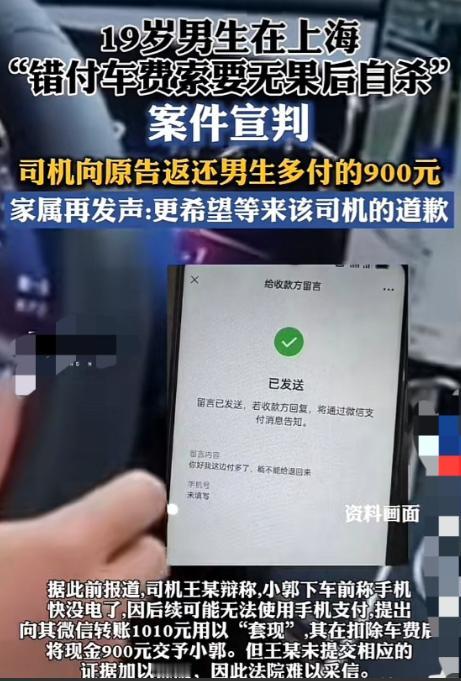

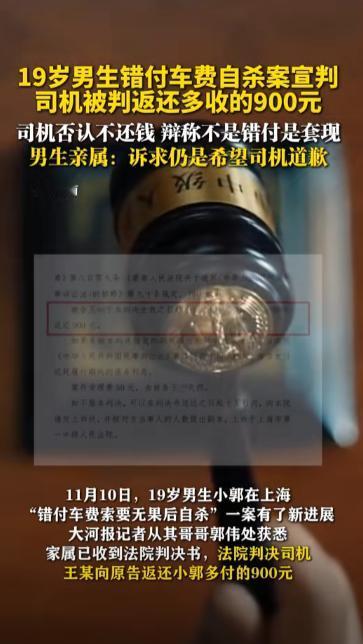

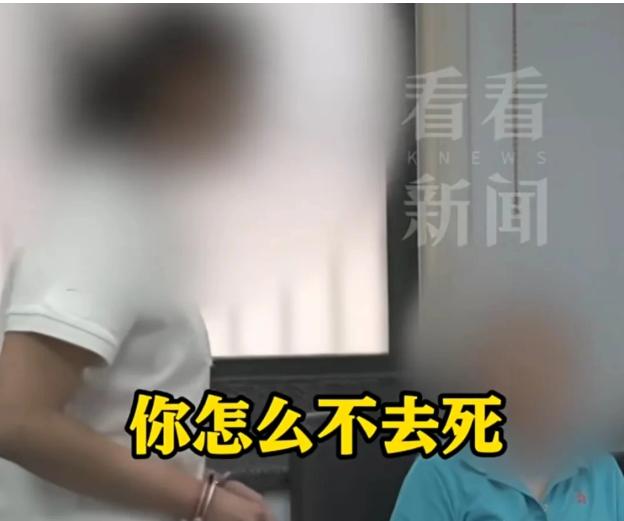

“判了!”19岁河南小伙到上海,下高铁打车付款时不小心付给司机1010元。小伙发现后,请求司机把钱退还。可司机迟迟没有回应,小伙又多次尝试联系,未果后,喝下农药自杀,小伙的家人难以释怀,希望司机退钱、道歉!如今,法院这样判了! 2025年3月,19岁的河南少年小郭,踏上了上海虹桥站的站台,这是他人生中第一次离开老家,要去投奔在浦东打工的堂弟。 父亲常年卧病,家里的重担全压在母亲肩上,他此番来沪,就是想要找份好工作替家里分忧。 出站后,他拦了辆运营车辆,和司机王某商量好100元车费,前往预定的住处。 下车扫码时,小郭因为太过于紧张,本该付100元的账单,支付了1010元,等他发现不对抬头时,车子已经汇入了站前的车流。 多出去的910元,对这个家境窘迫的少年来说不是小数目。 他攥着手机站在路边,赶紧点开微信支付记录,给司机发去长长的留言,反复解释自己操作失误,恳请对方把多付的钱退回来。 消息发送成功的提示弹出,可屏幕那头始终没有任何动静。陌 生的街道、来往的人群,没有一个认识的人,性格内向的他站在原地,只觉得浑身发冷。 他不敢跟远在老家的母亲说,只能硬着头皮告诉堂弟。 3月31日,两人一起跑到派出所求助,民警查询后提供了司机的车牌号,却也表示没法强制对方退款,只能靠他们自行协商。 从派出所出来后,小郭彻底陷入了焦虑,堂弟帮他找的面试机会,他推了一次又一次,整日坐在出租屋的角落发呆。 他试着给司机打电话,要么是无人接听,要么响几声就被挂断。 夜里他翻来覆去睡不着,脑海里全是母亲辛苦挣钱的样子,想着自己刚到上海就出这种差错,越想越觉得自己没用。 有次堂弟下班回来,看到他对着墙壁发呆,问起时,他声音沙哑地说“这钱要不回来,我还有脸回去吗”,言语间满是自我否定。 堂弟以为只是一时情绪,安慰了几句让他别多想,没察觉到绝望正在悄悄吞噬这个少年。 4月3日清晨,堂弟起床后发现,小郭的床铺已经整理整齐,人却不见了踪影,手机也处于关机状态。 堂弟慌了神,立刻给小郭的哥哥郭先生打了电话,郭先生接到消息时,正在老家照顾父亲,挂了电话就金往火车站赶,连夜坐高铁赶到上海。 在警方的帮助下,他们调取了监控,发现小郭当天早上买了去苏州的车票。 接下来的六天,郭先生和家人几乎没合过眼,沿着监控轨迹在苏州城里四处寻找。 4月9日晚上,警方在苏州穹窿山的一处僻静角落,找到了小郭的遗体,旁边散落着一个空的农药瓶子。 事后恢复的手机数据显示,4月6日凌晨,小郭曾给同学发过一条语音,气息微弱地说自己喝了农药,而这一天,距离他错付车费刚好八天。 办完小郭的后事,郭先生红着眼眶整理材料,决定把司机王某告上法庭。 他说,弟弟付错钱确实有疏忽,但如果司机能有哪怕一丝回应,告诉孩子钱会退,孩子也不会走到这一步,他们一家想要司机的一句道歉。 7月16日庭审当天,只有王某的委托代理律师出庭答辩,律师说,当时不是小郭支付错了,而是换了900元现金,小郭的去世和司机没有一点关系。 但这番说辞没有任何证据支撑,从来都没人见过这900元现金,法庭并未采信。 11月10号,记者从郭先生那里得知,法院最后的判决是,认定王某多收的910元属于不当得利,让他全额返还。 但对于家属提出的道歉和追责诉求,因现有证据无法证明王某的行为与小郭自杀存在直接因果关系,未予支持。 判决生效后,王某把910元打到了法院指定账户,之后就再也联系不上。 郭先生不甘心,通过法院拿到王某的电话打过去,想让对方给弟弟道个歉。 王某在电话里语气强硬,说“钱都退了,这事就了了”,还带着不屑的语气问“至于为几百块钱寻死觅活吗”。 这事传到网上后,不少网友都觉得心里不是滋味。有人说法院的判决符合法律规定,毕竟法律要讲证据,没法强行认定因果关系。 但更多人觉得,王某的冷漠太伤人,虽然没犯法,可道义上始终站不住脚 。法律能界定行为的边界,能帮着要回错付的钱款,却没法抚平一个家庭失去孩子的伤痛,更没法让那个19岁的少年再回来。 自杀是多方面因素导致的,但不可否认的是,司机长时间的置之不理,无疑给小郭的心理压力雪上加霜,成了悲剧的助推因素之一。 如今,郭先生还常常对着小郭的照片发呆,一遍遍想,如果那天司机能回复一条消息,哪怕说“稍等核实”。 如果小郭知道除了打电话还有其他维权途径,这场悲剧是不是就不会发生。 可人生没有回头路,910元的错付,加上一份冰冷的沉默,最终带走了一个少年的生命,也彻底击碎了一个家庭的希望。

评论列表