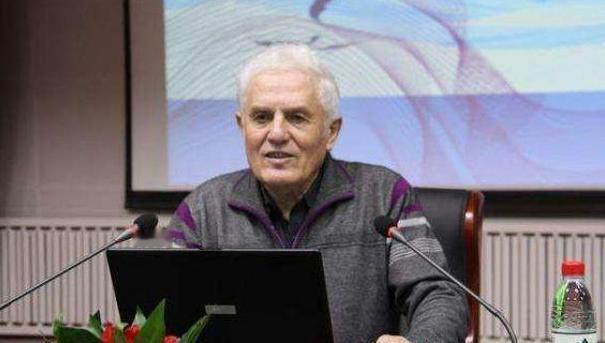

1938年,一名外国婴儿在天津的一家医院出生。可他的父母因为急着要回国,直接把他丢在了医院。结果,这个“洋孩”不仅在中国健康长大,还成了知名地质学家,他总说:“我是中国人,我叫李忆祖。” 1938年的天津战火纷飞,一对外国夫妇在教会医院生下婴儿后,因局势紧张匆忙撤离,将刚出生的孩子遗弃在医院,中学教师李端甫和妻子赵秀珍路过医院时,听到婴儿的啼哭声,毫不犹豫地将这个洋娃娃抱回了家,取名李忆祖,寓意记住中国祖先的恩情。 当时养父母家境并不富裕,全靠养父李端甫的教师工资勉强维持家用,但是养父母对李忆祖视如己出,把他和自己的几个孩子一样对待,即便是家里没有什么钱,依然坚持让李忆祖和家里的孩子们都要上学。 在北京二中的岁月改变了李忆祖的人生轨迹,地理老师是剑桥大学毕业的归国学者,经常带着学生们到西山考察岩石,李忆祖第一次透过放大镜看到石英晶体时,被那种自然界的精妙结构深深震撼,他加入了学校的地质兴趣小组,周末经常背着地质锤到郊外采集标本。 1957年,李忆祖考入北京地质学院,大学期间他三次获得优秀实习生称号,导师评价他:这孩子对石头有种天生的敏感,能从细微的纹理变化中发现矿脉走向。 1961年毕业分配时,同学们都想留在条件优越的北京,李忆祖却两次递交申请坚决要求去新疆,领导不解:您这外貌在北京都够特殊了,去新疆更显眼,何必自找苦吃,李忆祖回答:正因为新疆艰苦,才更需要专业人才。 初到新疆156煤田地质队,李忆祖就参与了准噶尔盆地的大规模勘探,1968年在罗布泊边缘进行考察时,他凭借敏锐的专业直觉,在一片看似普通的盐碱地下发现了储量巨大的钾盐矿床,这一发现后来为国家节省了大量进口钾肥的外汇。 当地的哈萨克族向导阿合买提至今还记得李忆祖:这个黄毛汉子比我们还能吃苦,有次遇到沙尘暴大家都躲在帐篷里,他却冲出去保护仪器设备,差点被风沙埋住。 1965年,李忆祖在一次野外考察中认识了同为地质队员的妻子,两人的定情信物不是钻戒,而是一块含有黄铁矿的石英标本,婚后妻子从山西大同调到新疆,两人并肩战斗在勘探一线,他们的两个孩子后来都选择了地质相关专业,传承着父辈的事业。 1982年,一封来自美国的信件打破了李忆祖平静的生活,信中自称是他的表亲,通过教会记录找到了他,希望他能回到真正的家,李忆祖看完信后,当着全家人的面将信撕碎:您的根在哪里,心就在哪里。我的根早就深深扎在了中国的土地上。 1980年代,李忆祖转入教育系统,先后担任煤炭厅子校校长,他创新教学方法,把枯燥的地理课变成生动的探险故事,学生们最爱听他讲罗布泊的神秘、天山的壮美、昆仑山的险峻。 1998年退休后,李忆祖没有选择安逸的晚年生活,他成立了李忆祖地质科普工作室,开发出趣味地质系列课程,17年间他义务授课800多场,听众达38万人次。 2008年汶川地震后,70岁的他主动请缨,奔赴灾区进行地质灾害科普,帮助灾民理解和预防次生灾害。 在他的悉心培养下,12名博士生、36名硕士生走上了地质工作岗位,2010年,他将毕生收藏的3000多件珍贵矿石标本全部捐献,在乌鲁木齐建立了青少年地质科普博物馆,如今90岁高龄的他,每周仍坚持到博物馆做志愿讲解员。 2014年,李忆祖获得全国优秀科技工作者称号,颁奖词写道:他用一生诠释了什么是真正的中国心,面对荣誉老人只是淡淡地说:我生在中国,长在中国,为中国的土地奉献一生,这是理所应当的事。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 信息来源:澎湃新闻——新疆七旬外裔中国人李忆祖:我不是“老外”,是新疆人”