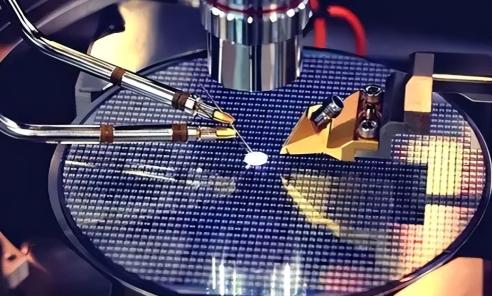

全球90%都是日本生产,一旦断供中国如何应对?为何别国无法生产 麻烦看官们右上角点击一下“ 关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 你可能从没见过光刻胶长啥样,它既不像光刻机那样高冷巨大,也没有芯片那样精致闪亮,就是一瓶黏糊糊的化学液体,但如果哪一天,日本忽然说一句“不卖了”,中国不少晶圆厂的生产计划,可能像被按了急刹车一样,瞬间停摆,听着夸张,可这玩意儿真的不是“卡脖子”,而是“命门”。 行业里人人都知道,光刻机固然难,但再贵、再复杂,它至少摆在那儿你能看见;光刻胶却像芯片里的暗影杀手,你不用,它躺着,你一换,它翻脸直接把你的产线良率从天上摔到地上。 尤其是用在28nm以下工艺的高端光刻胶,技术难度大、参数刁钻,稍微差一点点,图形就糊成一片,日本几家企业,偏偏就在这个极难啃的领域,几十年如一日地深耕,把全球九成以上份额都握在手里。别国不是不想做,是压根做不出能用的。 光刻胶的难,不是“怎么做”,而是“做了别人也不敢用”,一款新胶想进入产线,需要在光刻机上跑无数次测试,曝光剂量、旋涂厚度、烘烤温度、显影时间,一项项调,一项项试,运气不好,一次实验就是几片晶圆报废,成本像流水一样往外淌。 有人说光刻胶是“材料界的洁癖狂”,一点点杂质,它都能用显微镜的精准来记仇。也正因为这样,早已形成惯性的光刻机厂商、晶圆厂,宁愿继续用旧方案,也不敢轻易换新胶。 这就是日本的真正底气,它们并不是突然跳出来说“我最强”,而是在上世纪七八十年代就悄悄布局,那时候大家都忙着做芯片本身,而日本却反方向地扎进材料领域,一头钻进化学瓶瓶罐罐里不出来。 跟光刻机厂商捆绑开发,设备每升级一代,材料也同步升级,客户买的是一整套体系,你想换供应商?没那么简单,这相当于让一座大厦重新打地基,代价巨大不说,风险更吓死人,靠着这种“体系锁定”,日本把这个看似不起眼的小市场,熬成了自己的护城河。 中国当然不会甘心靠进口过日子,过去几年国产光刻胶一路从零摸索到能跑成熟制程。KrF光刻胶已能量产,ArF在28nm工艺上完成了验证,不过距离真正大规模商用,还有一段路要走,而EUV光刻胶这是芯片制造顶尖赛道里的皇冠,如今还基本依赖海外,一旦某个供应国“收紧阀门”,产线撑不了太久这是现实。 但中国也不是没办法。有些动作很低调,却已经实施很久,国家层面的光刻胶储备,能覆盖三到六个月;重点项目、关键行业被优先保障供应,企业也没闲着,与韩国、美国的材料商建立第二供应链,让关键材料至少有“备胎”。 更聪明的是,产业链内部开始重新分配“紧缺资源”:高端光刻胶优先给基础制程,让28nm等重要节点保持稳定;至于先进制程,则通过 chiplet 等架构创新,减少对最尖端光刻胶的依赖,不是最完美的解法,但能撑住阵脚。 当然要想从根上解决问题,还得靠真正的技术突围。几乎所有人都意识到,光刻胶的核心不是一瓶配方,而是一个完整的上下游生态:树脂、单体、光酸、试剂、设备匹配、产线验证,每一样都离不开彼此。 为此中国开始从上游原料到下游应用全面布局,从单体到树脂,从实验室到晶圆厂,整个链条都被发动起来,一些企业已经在原料层面突破了海外垄断;一些光刻胶产品被送进国内大厂试机;原先需要两年验证的周期,被压缩到一年甚至更短。科研机构、企业、设备商、晶圆厂开始坐在同一张桌子上,不再“各自为战”,而是整体协同。 这一套打法,并不模仿谁,而是结合中国的优势重新走一遍路,韩国2019年被断供时,能在三年内实现关键材料自给率提升,是因为举国体系为单一目标全力奔跑;中国的优势在于更大的市场、更完整的产业链、更强的研发资源,只要各环节协同到位,速度也绝不会慢。 更关键的是,技术范式正在改变,AI参与材料研发后,新配方筛选效率提升了一倍,过去半年才能推进的进度,现在一个月就能有结果,芯片结构也不再一味追求单一制程,更强调系统设计、架构创新,光刻胶也有新路线,比如金属氧化物体系,让后来者有了“换轨超车”的窗口。 光刻胶之争,看似是一瓶化学品的较量,其实真正赌的是谁能先构建出新一代的产业体系,日本的优势来自五十年的深耕;中国的机会来自技术范式变动、供应链重塑和庞大的市场容量,一旦国产光刻胶在“能用”之外做到“好用”,芯片产业的话语权就会重新洗牌。 到那时候,决定全球产线习惯的,不再是“谁最早发明”,而是“谁的体系更好、谁的市场更大”,一滴光刻胶背后,是一场没有硝烟的权力赛跑,看似门被别人锁住了,但中国正在做的,不是抢钥匙,而是在造一扇全新的门。 对此,大家有什么看法呢?