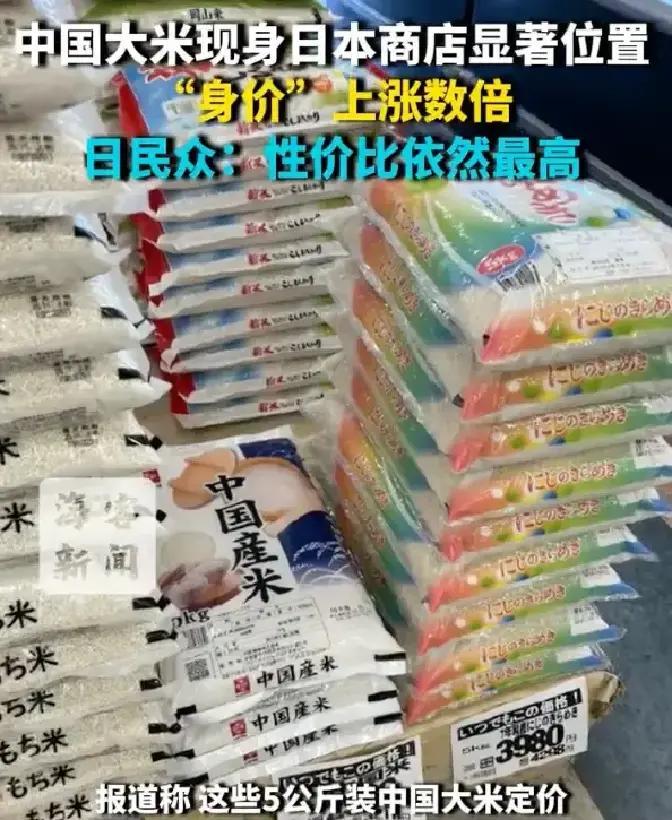

快讯!快讯! 日本民众嘴很硬,身体很诚实! 朝日新闻11月23号报道,多款中国大米出现在日本商店的显著位置,立马售罄,因为定价是5公斤在135人民币到150人民币之间。 在日本,这个价位直接成了“捡漏”。不是中国米多神秘,而是对照太扎心:当地同等规格普遍要两百人民币左右,最近一年涨得飞快,东京繁华区更是贵到离谱。买袋米要先掂量钱包,这不是玩笑。 最尴尬的,是那些喊得震天响的机构。嘴上喊抵制,手下照样上货。一边推高关税,一边把农民手里的米压价收、抬价卖。更魔幻的是,内部不少人自己也囤中国米。还有媒体扒出,早就有人把进口米换个包装就当“本土高端”出售,套路老到不行。 有人以为中国米只靠便宜,这认知得改改。去年广岛的品评会上,五常米把常年霸榜的越光拉下马,评审看的是多维指标,不是情怀。东京大学实验室抽检五十批中国出口米,农残检出率大约2%,而且都在日本限值线下。再配合“48小时锁鲜”工艺,收割到上架走得很快,口感自然稳。 “这时候还卖给日本,是不是太给面子了?”不少人这么问。我看恰恰相反,这是最硬的现实教育。让普通消费者先吃明白,再回头审视政客的口号。当餐桌离不开,谁还真敢拍脑袋脱钩?嘴再硬,胃不答应。 更深的逻辑是,日本对进口农产品的依赖摆在那儿。网民在社交平台上情绪满格,可到超市买单的,是家庭。三倍价格的越光,和性价比更高的中国米放一块,结论不言自明。最终做决定的不是情绪,是收据。 这场“米价风暴”也照见了产业链的硬实力。我们把质量、价格、供应链稳定性打扎实,话语权自然跟上。真正危险的不是对方喊话,而是我们自己退出赛道。只要持续上新、稳供应、讲清品质标准,消费者会投票。 留个问号:如果有一天货架上的中国米突然缺货,会发生什么?价格会怎么走,舆论会怎么变,谁来承担额外成本?答案并不难猜。所以与其被情绪牵着走,不如把握节奏,用产品把路铺稳。 今天被抢空,只是开始。等到更多家庭把中国米当成日常选项,市场自然会给出更明确的反馈。饭碗里的踏实,永远比口号更有力量。