光电技术在信息技术时代的重要意义自然无需赘言,大至光学遥感卫星、液晶显示,小至电子显微镜、激光器、芯片等,都与前沿光电技术密切相关。在吉林省长春市,光电产业更是成为当地重要的支柱产业,也是最具活力的新兴产业之一,这一切都得益于长春作为中国光学发源地所带来的技术和人才聚集效应。

今天的长春能有如此发达的光电技术和产业,来自长春理工大学的首席科学家——姜会林教授,可谓功不可没。

姜会林是国内颇负盛名的光电技术专家,师从“中国光学之父”王大珩,长期从事应用光学技术研究,在光学设计理论、光电动态性能测试、空间激光通信等领域都取得重大成果;他在长理任教半个世纪,是长理光学工程学科带头人,为中国各行业的建设培养了大批优秀的光学人才,在现代应用光学领域享有很高的声誉。

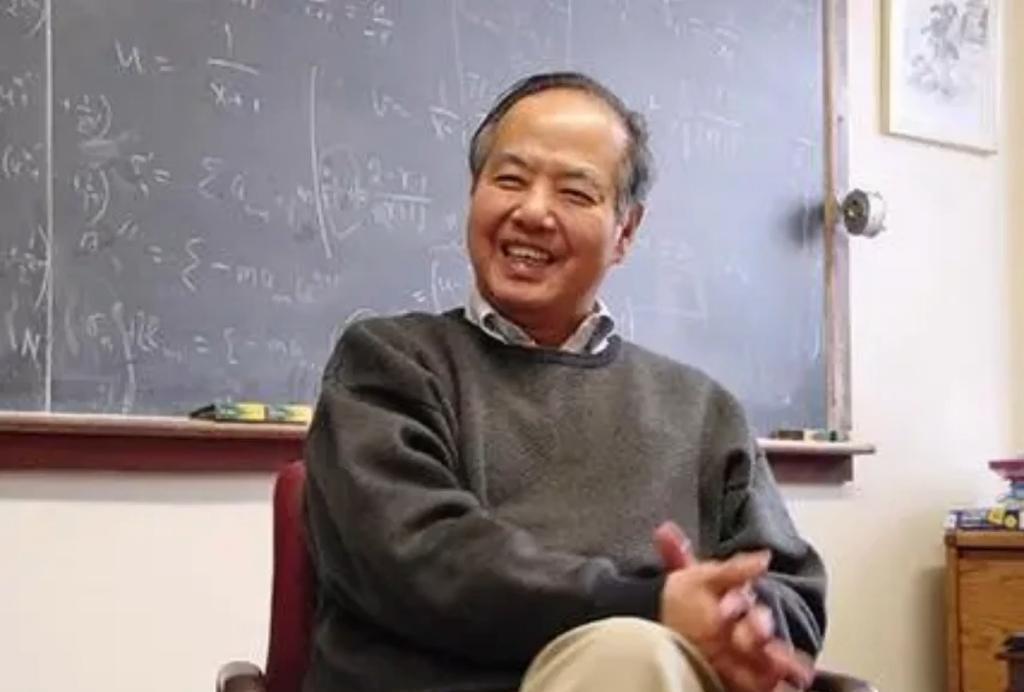

姜会林院士

结缘长理,师承“光学之父”出生于1945年的姜会林,如今已经逾80高龄,却依然每天出现在长理实验室,活跃在应用光学研究的最前线。他与母校的结缘,开始于19岁考入长春光学精密机械学院精密仪器设计与工艺专业,迄今已经超过60年。

那时候的长春光机院刚成立不久,作为新中国第一所培养光学专门人才的院校,云集了包括王大珩在内的多位一流光学专家,创建了一系列先进的研究装备,使年轻的姜会林大开眼界。在学校,姜会林并不热衷于社交,而是全身心投入到专业学习中去,一有时间就钻进图书馆和实验室,最后以优异的成绩毕业并留校任教,一边教书育人,一边继续他喜欢的光学研究。

研究过程中,他深谙自身专业水平的不足,渴望进一步学习深造。只不过,在那个特殊的年代里,继续求学变成一种奢望,他只能韬光养晦,默默从事科研。直到改革开放之后,国家恢复高考和研究生考试,他才成功考取了研究生,进入中科院长春光机所,师从薛鸣球院士学习光学技术与仪器专业。

原长春光学精密机械学院

彼时,薛鸣球院士正在参与一个卫星项目,负责载荷的光学系统,并将其中折射系统的问题交于姜会林解决。这是一个世界级难题,当时的学术体系尚无办法解决,别说研究生了,就是经验丰富的工程师也需要费很大劲。

然而,初生牛犊不怕虎,姜会林认为,科学就是要探索未知,如果是已经解决的问题,那就没有研究的意义了。于是,他迎难而上,从光学原理开始推导,自行设计了一套系统并编写程序,经过不断尝试,终于完美解决了“长焦距光学系统设计问题”。

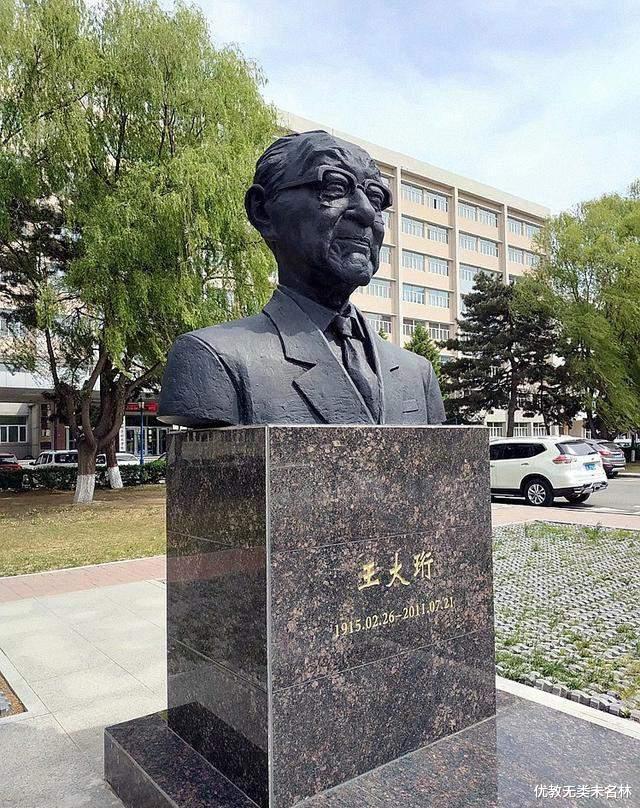

这个成果被王大珩院士称为“中国光学设计四项主要进展之一”,年轻的姜会林也因此一战成名,得到了许多光学界前辈的认可。两年后,王大珩开始招收博士研究生,姜会林顺利通过选拔,如愿成为王大珩的博士生。

长理校内王大珩雕像

攻读博士学位期间,姜会林又接到了来自导师王大珩的另一个棘手难题:光学系统设计的经济效益问题。这个选题涉及技术,又涉及经济,不是一般研究生所能胜任的,但王大珩鼓励他:“正因为难,我才让你去做,你一定要认真把它做好。”

王大珩作为国内光学工程的领袖,不仅专业技术过硬,还有长远的战略眼光,总能预见一个关键技术所能产生的重大意义。对于他的话,姜会林心领神会。

为了攻克这个技术问题,姜会林马不停蹄,跑遍了国内十几个光学研究所、二十几个光学工厂,展开深入调查研究。最终,在王大珩的指导下,姜会林创造性提出了“光学系统技术经济公差理论”。后来,根据这个理论发表的论文被国际光学工程学会收入“里程碑丛书”,并荣获了1996年国家科技进步三等奖,至今仍被广泛应用于实际生产中。

长春理工大学

光电技术学术带头人从进入长春光机院就读开始,姜会林在一线从事应用光学技术学习和研究已经六十余年,他也从一名朝气蓬勃的年轻人,成长为应用光学领域的学术带头人。

应用光学是极为严谨的学科,姜会林在攻读研究生期间所锻造出来的一丝不苟、精益求精的作风,以及那种无所畏惧、开拓创新的精神,成为他整个学术生涯独一无二的宝贵财富。

在姜会林的身上,似乎有用不完的劲,无论寒来暑往,他最热衷的事情就是泡在实验室里。在他的办公室里,几乎所有的桌子都堆满了光电信息领域的文件、材料、论文;在他的兜里常年装着几张纸,随时记录每天要做的工作要点和要解决的问题,以及国内外最新的科技前沿。

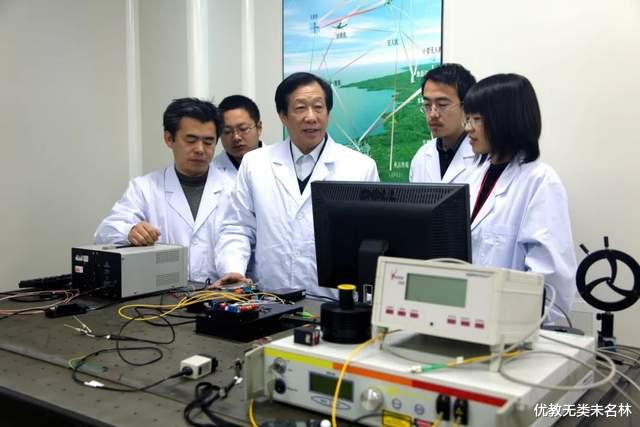

姜会林在实验室

正是凭借孜孜不倦的追求,姜会林在光电技术领域取得了多个重大成果:求学时期提出的衍生二级光谱理论、光学系统技术经济公差理论,成为光学设计的重要基础理论;他研制成功激光特殊性能测试系统,成果入选了国家标准,在武器装备领域有重要应用,推动了光电动态性能测试的发展;他研制成功两代机载光端机和“一对多”同时激光通信装置,在中国国内首次实现了强干扰下高速率双动态激光通信,对空间激光通信的发展有很大促进作用……

数十年来,姜会林先后主持国家重大重点项目超过80项,在学术研究与国家需求之间找到完美的结合点。他的研究成果不仅广泛应用于民用光电产品中,多项技术也在国防、军工领域大展身手。

迄今为止,姜会林共获得国家技术发明奖二等奖1项,国家科技进步奖二等奖、三等奖各1项,以及多项省部级、行业类大奖,在2015年成功当选中国工程院院士,被誉为“我国光学行业第三代的出色代表”。

姜会林获得国家技术发明奖和国家科技进步奖

培养青年光学人才时至今日,长理依然是国内光学工程学科重要的学术研究和人才培养基地,对长春当地的光电产业影响甚大,这其中离不开王大珩奠定的坚实基础,也离不开姜会林的大力推进。

姜会林把自己的一生都奉献给母校,在投身应用光学研究的同时,也不遗余力培养优秀的青年光学人才。长理获批第一个博士学位点,光学工程成为国家重点学科,创建高功率半导体激光国家重点实验室、空间光电技术国家地方联合工程研究中心等重大科研平台,都有姜会林的一分功劳。

作为一名教师,姜会林始终保持着高度的工作热情,以及对学生毫无保留的关怀。他充分发挥专业特长,先后为本科生及研究生讲授《仪器光学》《空间光电技术》《空间激光通信》等5门课程,是长理优质课程中的精品。

在课堂上,他讲课既深入浅出,又诙谐幽默,用光路图将枯燥的公式演示得灵动,把艰深的理论与鲜活的事例相结合,常常使学生沉浸在课堂的乐趣中;在课后,他对于学生上交的每一份材料都详细求证、认真修改,逐字逐句斟酌,指导学生从事科研要细致严谨,不能有丝毫马虎。

姜会林指导学生

由于教学成绩突出,姜会林所带领的团队获得了“全国高校黄大年式教师团队”“全国专业技术人才先进集体”和全国教育系统先进集体等荣誉称号,成为长理的王牌教师团队。

他用自己科研经历激励着年轻学子,培养了120多名硕士、博士研究生,他们当中大多数人已经成长为各领域的领军人物,成为了知名专家学者、学科带头人。

即使是后来担任长理校长,或者学校学术委员会的主要负责人期间,他也没有停止对学生的培养。从教学一线退下来之后,姜会林依然时刻关心学生的成长。在被授予何梁何利科技进步奖之后,他随即把全部奖金20万元港币捐给学校的“王大珩奖学基金”,用于支持青年学子积极投身科技创新,甚至用个人部分奖金津贴发给有困难的年轻教师。

这一切,都只为让每一个有能力、有梦想的年轻人能在应用光学的道路走得更顺利、更远。

姜会林参加长春光博会

老骥伏枥,志在千里如今的姜会林,已是耄耋之年,却依然思维敏捷,关心长理的教育,乃至整个光电产业的健康发展。在2025年举行的长春国际光电博览会,他积极邀约同行参加,登台发表演讲数次,精力一点也不输给年轻人。

在位于长理校园内的办公室,姜会林依然坚持每天早上八点半上班,下午六点半下班,全年无休地工作——科研只是他日常生活的一部分,从不需要刻意去休息。就好像在他办公室对面——长理的研究生自习室里的学生一样,永远保持求知欲,永葆科研的热情,义无反顾地追求科学与真理。