前段时间秋假回了一趟老家,本来只是想晒晒太阳、和父母唠唠家常放松放松,结果在村里转了几天后,心情却有点沉重。

以前总觉得农村孩子虽然条件苦点,但天真、活泼、有冲劲。

可现实告诉我:时代变了,农村孩子正以一种肉眼可见的速度,走向前途变窄的那条路。

不是因为贫穷,而是孩子们已经被手机牢牢困住。

我去邻居家借东西,一推门,三个孩子肩并肩坐在床边,每人一部手机,姿势都一模一样:低头、弓背、沉默,仿佛三尊电子木偶。

我愣了半天,他们连眼皮都没抬一下。

问他们作业写了吗,一个个支支吾吾。

其实不需要回答,房间里那种沉迷的安静,已经说明一切。

在农村,现在手机已经变成哄娃神器,不仅是大孩子,小的更夸张。

隔壁奶奶喜欢打牌,为了省心,直接把手机扔给两岁多的孙子。

你跟她说这么小玩手机不好,她还会回你一句:玩着不吵,我还能安心打牌。

很多孩子的父母常年在外打工,一年回不来几次。

为了补偿孩子,回趟老家就买零食、买玩具,带孩子去县城转一圈,就当尽了责任。

陪伴引导规划未来这些事,远远超过了他们的能力范围。

我侄女的情况更让我唏嘘。

我给她买了她以前最喜欢的薯片,她连头都没抬一下。

饭桌上也是低头刷视频,老人让她喊一声表叔,她根本不理,老人吓唬说要没收手机,她立刻炸掉一样地哭闹。

你说这时候该怎么办?老人根本没能力去管,她一哭,他们反倒怕了。

但老人也不是不爱孩子,他们只是力不从心。

他们最在乎的就是别出事。

孩子在家玩手机最省心,安安静静、不乱跑、不摔跤、不溺水、不惹事,这在他们眼里已经是把孩子带好了。

可是,一个省心的童年,往往换来一个没心劲的未来。

教育资源的差距,让孩子的人生起跑线越拉越远。

城市里,一体机、智慧课堂、探究实验、STEAM课程已经很普遍了,一堂课能玩数学游戏、做科学实验、AI讲题、视频动画,一节课下来学生不爱学都难。

但在农村,小学还是一块黑板、一支粉笔的世界。

别说什么编程、创客,科学实验,课程能开齐就已经算不错的了。

老师也多是本地人撑着学校,不少老师同时教几个年级,教法肯定也谈不上多样化。

孩子的眼界,被这片有限的天地困住。

不是他们不努力,而是根本不知道外面的世界长啥样。

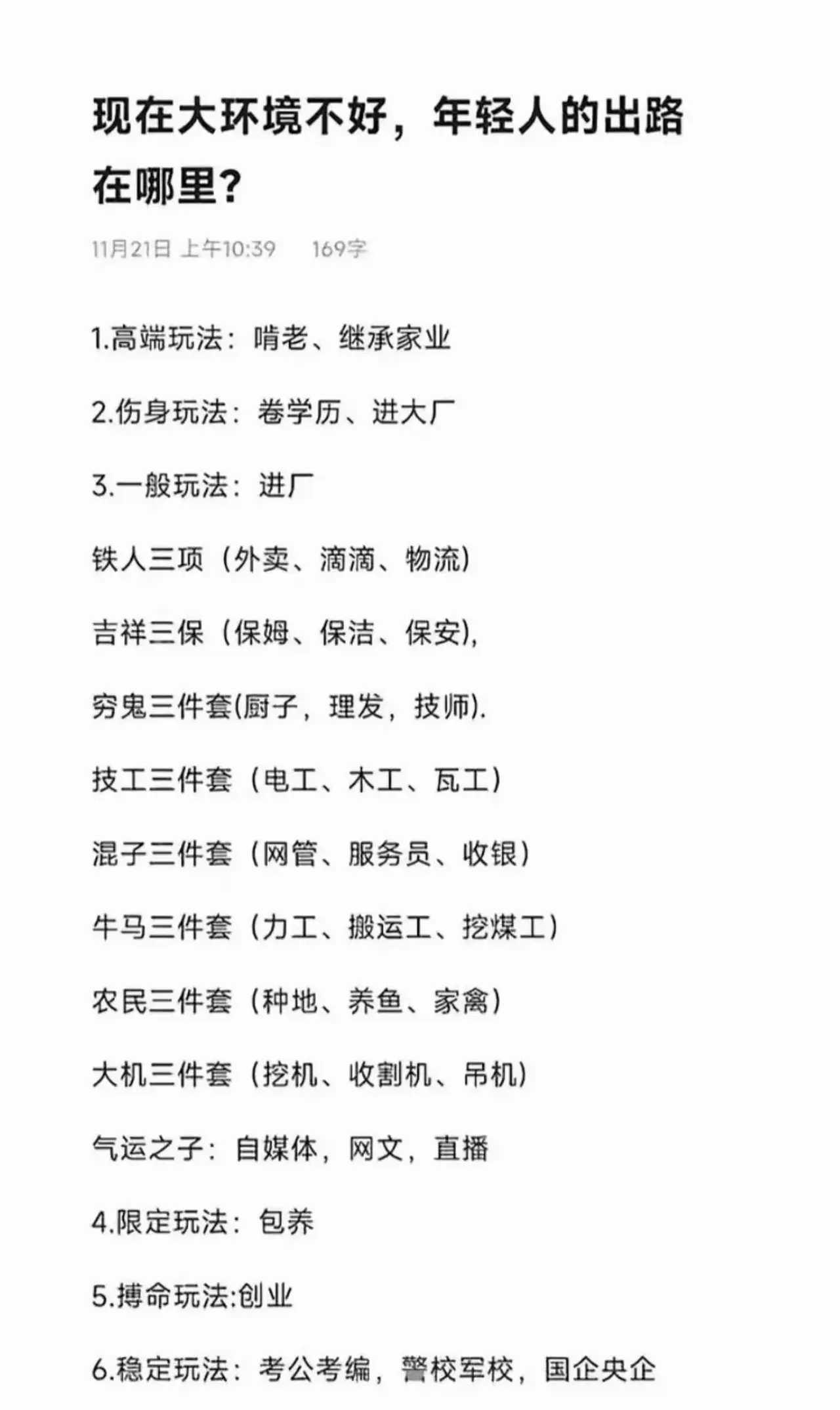

更现实的问题是:他们普遍不觉得学习有意义。

我在村头和几个初中生聊天,他们非常坦然地说:

学不学能有什么区别?反正混完九年义务教育就出去打工了。

他们说的时候很轻松,可我听得心里发堵。

这种自我设限的状态,其实是最危险的。

因为这种认命,是从小被环境塑造出来的。

最扎心的是:他们正在复制上一代人的人生。

你会发现,一个循环正在悄悄闭合:

过去的农村孩子,是没条件;现在的农村孩子,是没方向。

这不是哪一个家庭的问题,而是整个农村教育生态在发生根本变化。

那未来还有没有可能?我觉得还是有的。

但前提是,孩子得有人真正带一把。

哪怕不在身边,也要有意识地去唤醒他们,让他们知道:世界比手机屏幕大得多。

我也见过一些农村孩子走出来的例子,真的不是因为天赋超群,而是因为有人在关键时候给了他们一点点指引,让他们看到原来人生还有别的选择。

写这篇文章不是悲观,而是希望更多老师、家长、甚至读者能意识到:农村孩子真的需要被看见。

如果这篇文章能让多一个家庭少玩一会儿手机、让一个孩子愿意抬头看看书,那也算有意义。

毕竟,孩子的前途不是天生为0,而是被一点点耗掉的,同样的,也可以被一点点挽回。

评论列表