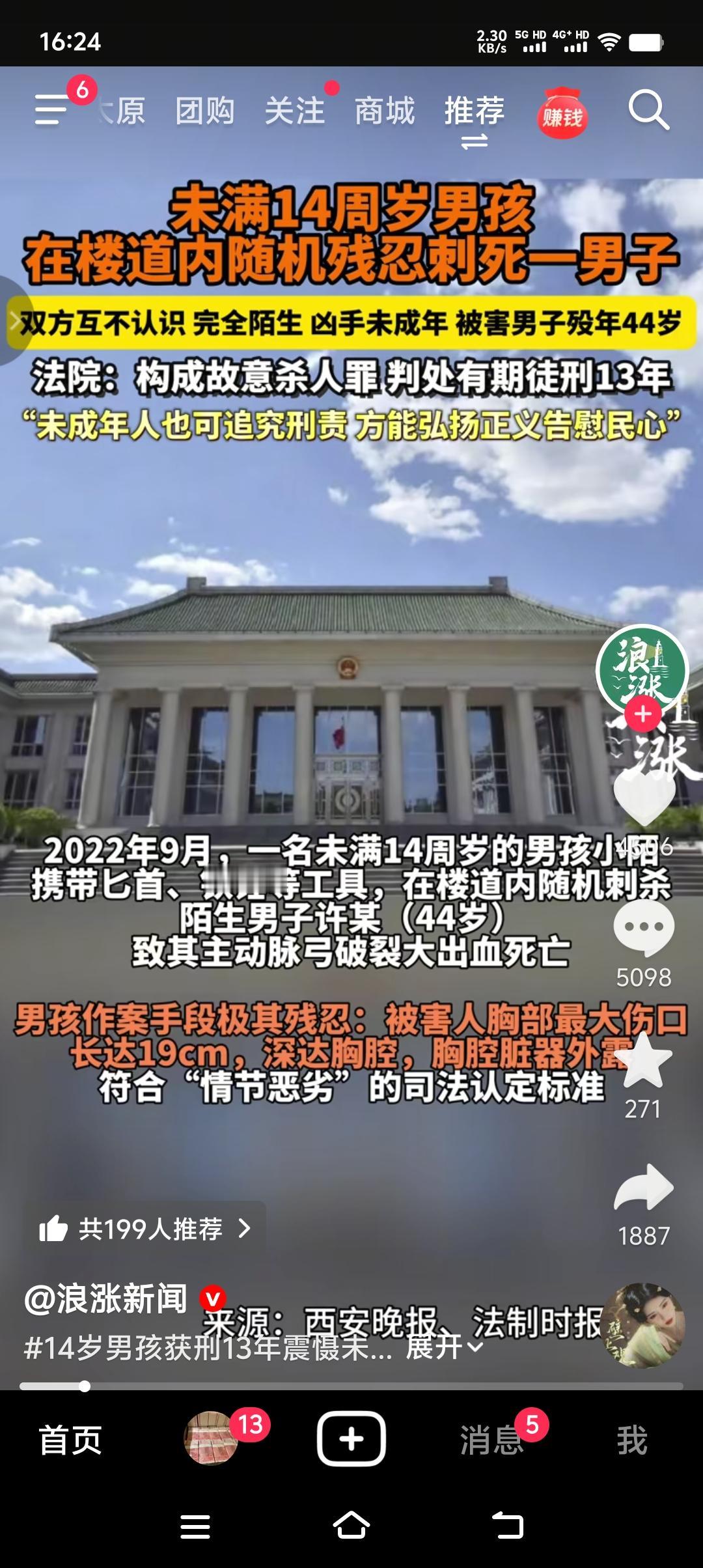

那一年是2022年9月,夜已经很深。徐女士还记得,当时她和丈夫在家吃饭、看电视,忽然听到门外传来轻微的敲门声。“我老公还笑我胆小,”她回忆,“他说出去倒个垃圾就回来。”可这一去,就是永别。

门刚关上,徐女士就听见丈夫惊呼:“你要干啥!”接着是一阵“呼噜呼噜”的奇怪声。她冲出去,只看见一个戴着面具的陌生少年,把丈夫推到邻居门口后飞快逃跑。许某倒地不起,口鼻流血,胸前的伤口触目惊心。

警方赶到现场,确认凶手是个年仅13岁的男孩——小陌(化名)。更让人意外的是,他逃回家后,还自己报警。

深夜出门的少年,带着刀和铁锤案卷显示,小陌那晚带着匕首、铁锤、手套、鞋套,甚至还戴了面具。22点30分,他在山东淄博周村区的一栋居民楼里,遇上了正在倒垃圾的许某。仅仅十几秒的对峙,换来的是一场无辜的命案。

法医鉴定报告让人心惊:许某胸口最大的一处刀口长19厘米,深达胸腔,甚至有内脏外露——直接导致主动脉破裂、大量失血死亡。

而此时的行凶者,还没满14岁。

从“游戏怂恿”到“社死恐慌”:少年动机反复变化这场案件最大的谜团,是“为什么”。三年过去,连小陌自己都给不出确定答案。

在多次供述中,他的说法前后不一。第一次,他说自己受梦中角色“麦克斯”怂恿,觉得那人嘲笑他不敢杀人,于是为了证明胆量而动手;第二次,他改口称是受暴力动漫和游戏影响,沉迷其中,想模仿视频中的场景拍个“cosplay视频”;后来又说,是被受害人“打了一巴掌”,因为害怕“社死”,慌乱之下拔刀刺人。

在过去,像小陌这样“不满14岁”的未成年人,按法律规定原本不需承担刑事责任。但2021年起实施的《刑法修正案(十一)》改变了这一点。修法明确规定:“已满十二周岁不满十四周岁的人,若故意杀人或以特别残忍手段致人重伤、致死,经最高检核准,可追究刑责。”

这起案件,就是依据这一条进行的“追诉”。

经过三年侦查、鉴定与审理,2025年7月,淄博市中级人民法院一审判决:——被告人小陌犯故意杀人罪,判处有期徒刑13年。

如今,案件已经尘埃落定,但徐女士的生活,却永远被那一夜撕裂。“他才13岁,跟我老公连一句话都没说过,为什么要杀他?”她的疑问,没人能回答。

三年间,她一次次翻阅卷宗、旁听庭审,只想弄明白丈夫为什么会死在一个孩子的刀下。可动机仍像雾一样模糊——是游戏、是心理障碍、是叛逆冲动,还是别的什么?

“我不是不想原谅,”她说,“但我连他为什么杀人都不知道。”

她希望,社会能真正正视这类极端的未成年人暴力案件,“法律该保护孩子没错,但也不能让被害人家庭一直背负这份不公平。”

这起“13岁少年杀人案”,或许只是冰山一角。在互联网暴力、心理健康、家庭教育、社会监管之间,还有太多问题被掩盖。

一个倒垃圾的中年男人,一个戴面具的少年——他们在那道门口短暂相遇,一方倒下,另一方从此走上了刑责与舆论的边缘。

谁能告诉我们,到底是什么让一个13岁的孩子,举起了那把刀?

![郑州妻儿3人遇害案,最先到现场的,是男子的母亲和岳父母。[哭哭]只见地面被打扫干](http://image.uczzd.cn/15099444483769248322.jpg?id=0)