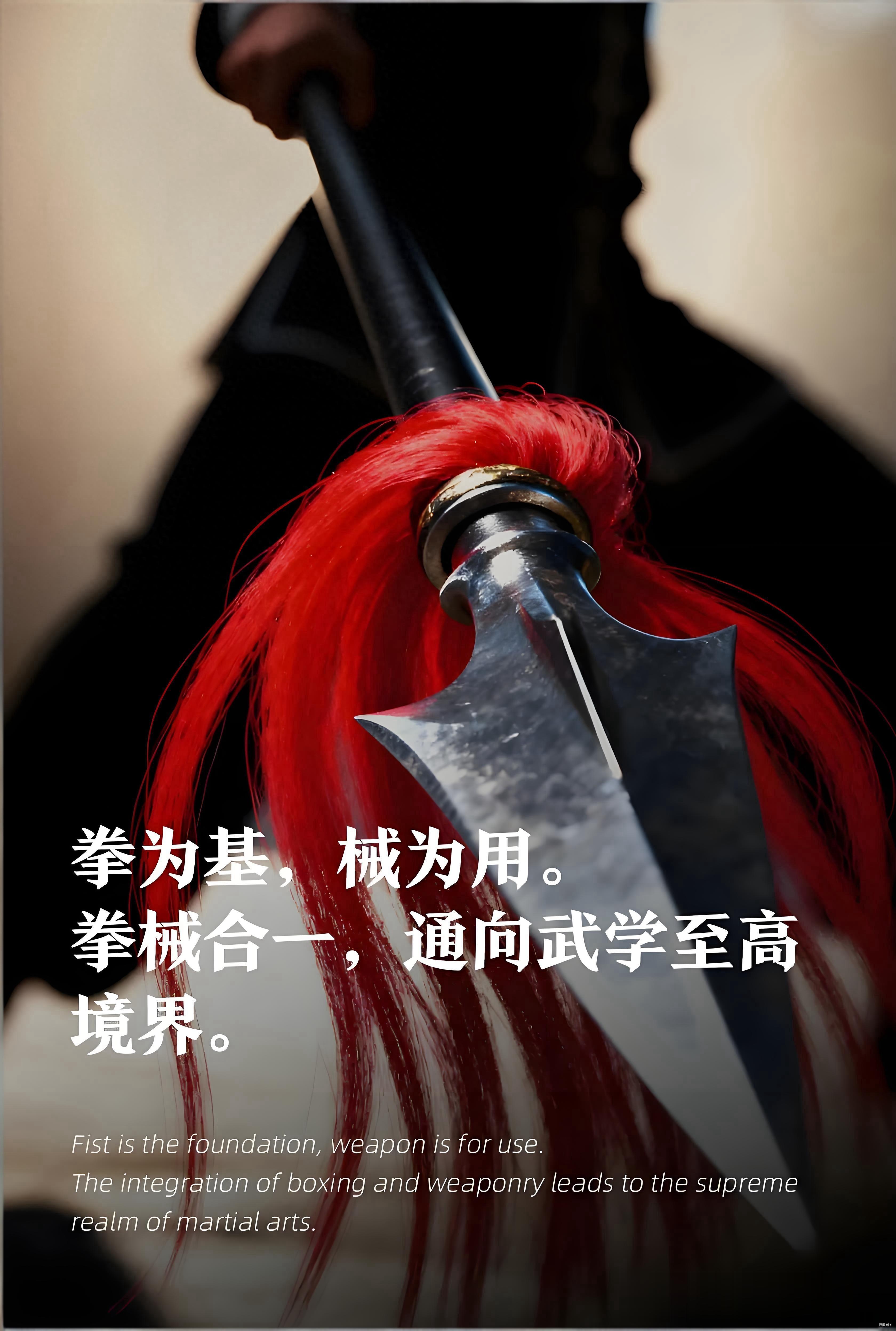

京武功夫如是说:

京武功夫如是说:拳法修炼是“体”,器械运用是“延”,唯有体用结合,方能展翅高飞

“拳为械之本”这句古老谚语在武术界流传千古,但真正理解其深刻含义并能在修行中体认的武者并不多见。

拳是根基,械是延伸拳法的本质是对人体的极致运用。

通过拳法训练,我们学会如何调动全身力量,协调呼吸与动作,把握时机与距离。

这些能力是使用任何器械的基础。

在形意拳的“三节”、“四梢”、“六合”理论中,我找到了拳械相通的根本依据。“三节”指上肢的肩、肘、腕和下肢的胯、膝、踝,强调发力时节节贯穿;

“四梢”指舌、牙、甲、发,代表发力时的整体状态;

“六合”则要求内三合(心与意合、意与气合、气与力合)与外三合(肩与胯合、肘与膝合、手与足合)的统一。

这些原理在器械运用中同样重要。

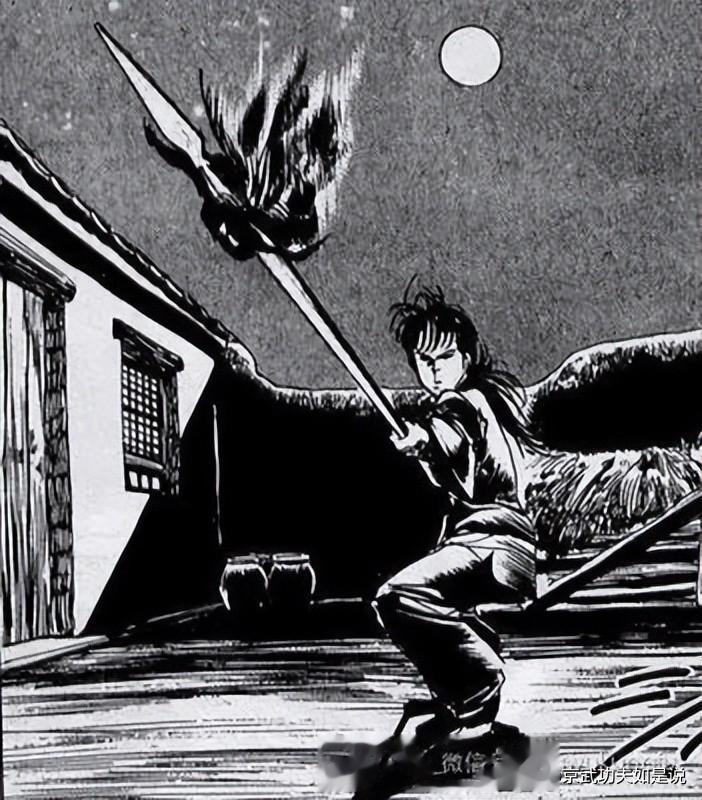

比如使枪时,绝非仅用手臂力量,而是通过脚、腿、腰、脊、肩、肘、腕的节节贯穿,将全身力量传递至枪尖。这与拳法中的发力原理如出一辙。

械随拳走:从有形到无形的融合传统武术训练中,许多器械动作都能在拳法中找到原型。

例如,八极拳式子中的“托枪式”接“推闯”,其力线可以从扎枪中找相近之意;

南拳中的“标指”与枪法中的“扎枪”在力点上也异曲同工。

这不是偶然,而是体现了“械随拳走”的设计理念。

八极拳传承中有一个至高的理念——“拳枪合一”,这不仅是技术的融合,更是武学思想的升华。在八极门中,素有“不练六合大枪不为真八极”的说法,足见大枪在八极拳体系中的核心地位。

拳法与器械最本质的联系在于“劲路”——力量在体内传导的路径。拳法训练的目的之一,就是打通全身劲路,使力量能够顺畅地从脚底传导至指尖。当掌握了徒手发劲的原理后,持械时只需将这种劲路自然延伸至器械末端。器械在这种情况下,实际上成了人体的延伸,将原本只能达到一尺的劲路延长至三尺、六尺甚至更远。

器械对拳法的反哺与提升

器械对拳法的反哺与提升器械不仅是拳法的简单延伸,更能反哺拳法修炼,帮助武者突破生理极限。

人体有其生理极限,无论速度、力量还是攻击范围,都受到先天限制。

而器械可以突破这些限制,帮助武者体验和掌握超越徒手能力的技术。

长兵器训练对三到九尺距离的掌控,短兵器训练一至三尺距离的变化,这种多层次的距离感,使武者在徒手搏击时对空间的判断更为精准。

器械训练还可以培养独特的劲力感知。

长兵器如枪、棍,主要练习“直劲”和“圆劲”;

短兵器如刀、剑,侧重“刚劲”与“柔劲”的结合;

软兵器如九节鞭、流星锤,训练独特的“波浪劲”和“抖弹劲”。

这些劲力的精细化掌握,对拳法修炼大有裨益。

拳械合一的修行意义在传统武术视野下,拳法与器械是相辅相成、不可割裂的整体。

只练拳不练枪,难以领悟拳法的真谛;只练枪不练拳,则失去了根基。

传统武术的本质是修行,而拳法与器械则是修行的两种途径。

通过拳法修炼内劲、培养内气;通过器械修炼外形、磨炼意志。

最终目的都是达到身心统一的境界。

“拳枪合一”的理念超越了形式上的束缚,达到了道艺合一的武学高峰。

这一理念不仅适用于八极拳,也为所有武术爱好者提供了一个追求技艺升华的典范——突破形式的局限,达到理念的贯通,最终实现“无处不拳,处处是枪”的自由境界。

结语在武学的道路上,我们或许都需要寻找属于自己的“拳”与“枪”,让它们相互印证,最终合而为一。“拳为武之本,械为拳之翼”——唯有扎实的拳法根基,才能让器械之翼展翅高飞;而器械的修炼,又能反过来深化我们对拳法的理解。这种相辅相成的关系,正是中华武术博大精深的体现之一。

京武功夫如是说:本平台收录的各武术前辈及武友的言论,只为个人学习,方便拳友同修参阅,因个别图文资料来源(作者)转载不清晰而未署名,望见谅。尊重原创作者版权,期望各友留言点评告知(删除),欢迎投稿分享传播。

![[吃瓜][吃瓜][吃瓜]这个不算狙击。](http://image.uczzd.cn/14531438316913288134.jpg?id=0)

评论列表