白发老者、年轻学子排队吊唁,外卖小哥代献花10月18日,清华大学高等研究院发布公告,设立杨振宁先生缅怀室。消息一出,各界

白发老者、年轻学子排队吊唁,外卖小哥代献花

10月18日,清华大学高等研究院发布公告,设立杨振宁先生缅怀室。消息一出,各界人士纷纷前往吊唁。19日现场,吊唁长队从大楼门口排到数十米外,白发老人、带娃家长、大学生、同行学者,甚至四川网友托外卖小哥送花的身影,都成了这场告别仪式的注脚。 上午8点多,外卖小哥龚先生就骑着电动车来了——他受四川客户委托,送来两束花。“客户说杨先生是国之栋梁,想表份心意。”龚先生攥着花束,站在队伍里等。楼内缅怀室更显庄重:墙上挂着杨振宁从童年到晚年的黑白与彩色照片,桌上摆满鲜花,签名本已写满近十页。有人低头鞠躬,有人轻声交谈,空气里飘着低回的音乐,连空气都染着沉重。 这不是“追星”,是对科学精神的集体致敬1. 杨振宁的“分量”,藏在每个普通人的敬意里

杨振宁是谁?是诺奖得主、物理学泰斗,更是中国人刻在骨子里的骄傲。现场一位北大博士说:“得知他去世,我心里颤了一下——像失去了一位精神灯塔。”另一位安徽来的女生更感慨:“我老家安庆,他父亲曾在当地教书,突然觉得他和我们离得好近。” 这种“亲近感”,不是因为他是名人,是因为他用一生诠释了“科学家”的分量:放弃国外优渥条件回国任教,推动中国理论物理发展,90多岁还坚持给本科生上课。公众排队的长龙、外卖小哥代送的花,不是“跟风”,是普通人用最朴素的方式,向一位“国之脊梁”致谢。

2. 吊唁长队里的“代际共鸣”,是最动人的传承

队伍里有白发老者——可能是杨先生的同行或学生,有带孩子的家长——想让孩子看看“什么是大科学家”,有年轻学子——从他的故事里找奋斗的方向。这种跨越年龄的悼念,像一根线,串起了不同代际对科学的敬畏、对知识的向往。 就像那位拿着签名本的博士生说的:“我来,不仅是送别,更是接棒。”杨振宁的精神,从来不是束之高阁的勋章,是激励后辈“坐冷板凳搞科研”的火种。吊唁的长队,是老一辈的追思,更是新一代的承诺。 3. 公众的“深情”,照见科学家精神的永恒价值

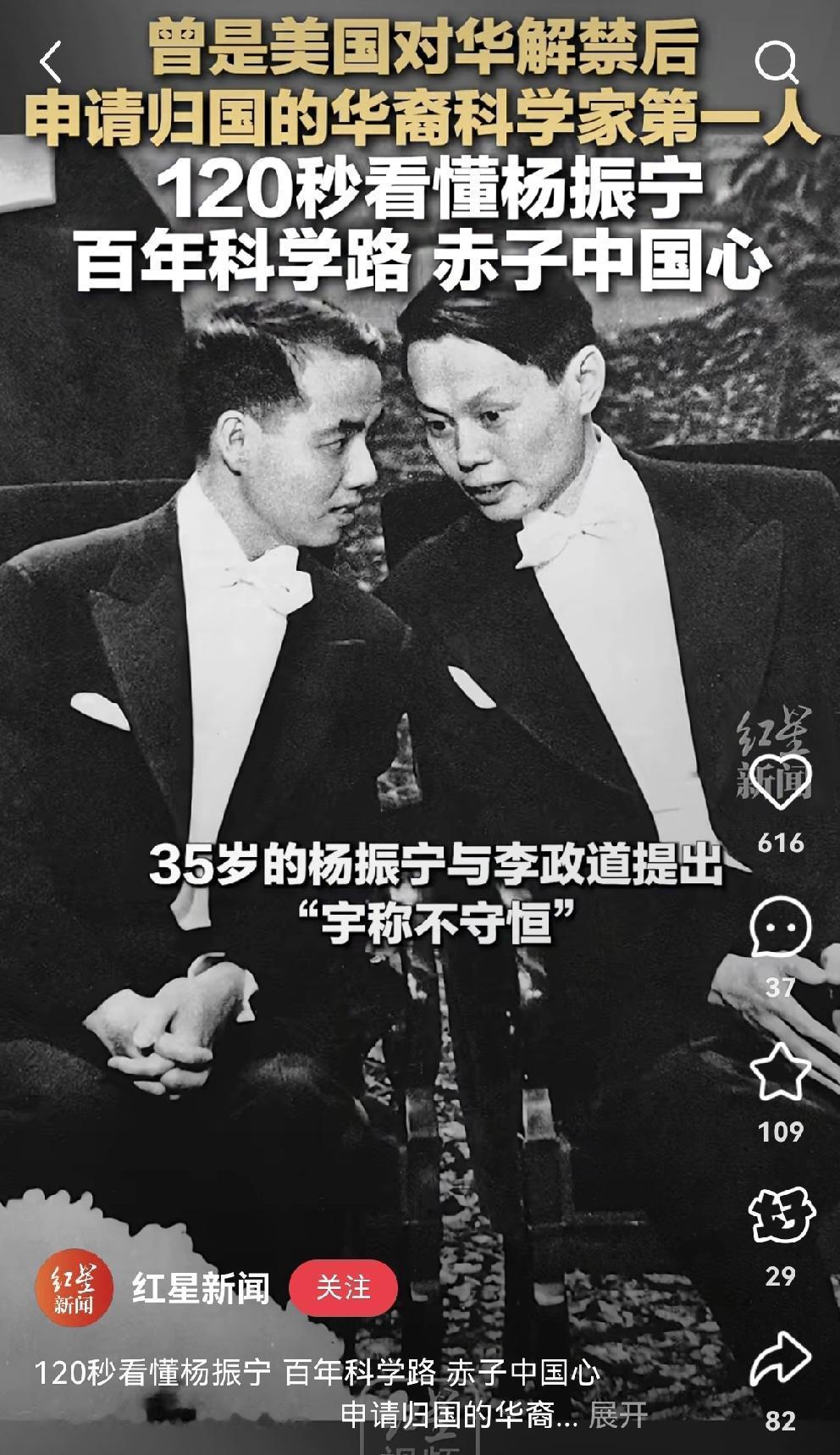

有人问:“一个物理学家,为何让这么多人牵挂?”答案藏在杨振宁的贡献里:他提出的“杨-米尔斯理论”,是现代粒子物理的基石;他推动中国高等研究院落地,为中国培养了一代又一代科研人才。 更动人的是他的“中国心”:晚年回国定居,捐出奖金支持教育,甚至在病房里还关心年轻人的科研进展。这种“把一生献给祖国”的赤子之心,比任何奖项都更珍贵。公众的悼念,是对这种精神的回应——我们记得,更想传承。 他的离开,是另一个“开始”

杨振宁先生的缅怀室,不是一座简单的灵堂,是一面镜子,照见中国人对科学的崇敬、对知识的渴望,更照见一个民族对“国之脊梁”的铭记。吊唁的长队终会散去,但他的精神,会像种子一样,在每个看过他故事、受过他影响的人心里发芽。 最后想问问:你心中的“杨振宁精神”是什么?如果有机会,你想对他说什么?评论区聊聊,愿这份敬意,能化作更多人追逐科学的勇气。 愿杨振宁先生安息;愿他的光芒,继续照亮中国科学的未来。