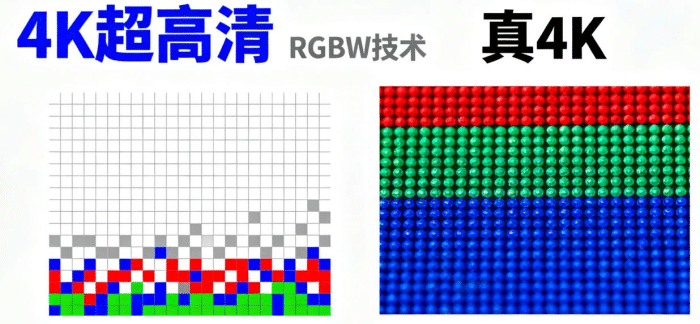

买电视时,参数确实是重要参考,但很多时候厂商会放大个别参数的“数字优势”,却忽略实际体验。以下这些常见“参数陷阱”和避坑要点,值得留意:1. 分辨率:别迷信“高数字”,警惕“伪4K”- 现在主流是4K,但有些低价电视会用“RGBW 4K”(在RGB像素基础上增加白色像素),实际有效像素比“真4K(RGB)”少25%,画质细腻度会打折扣。- 8K目前意义不大:片源极少(国内主流内容还是1080P/4K),而且8K电视价格高,普通家庭用4K足够。2. 刷新率:120Hz≠一定好,先看“是不是原生”- 很多电视标“120Hz高刷”,但分“原生120Hz”和“60Hz插帧到120Hz”。原生120Hz对游戏(尤其是主机游戏、PS5/Xbox)很重要,画面更流畅;插帧的120Hz虽然数字好看,但快速画面可能有模糊、拖影,普通追剧60Hz完全够用。- 还要看“MEMC运动补偿”:不是越高频越好,调校不好会出现“肥皂剧感”(画面过于平滑,失去电影质感)。3. 亮度:“峰值亮度”≠实际观感,HDR靠“真亮度”- 厂商常标“峰值亮度1000nit+”,但可能只是局部小区域能达到,全局亮度(整个屏幕的平均亮度)才影响日常观影——比如白天看HDR片,全局亮度低的电视,画面会灰蒙蒙,HDR效果等于摆设。- 建议:HDR电视优先看“全局亮度≥500nit”,峰值亮度对暗场细节、高光表现更重要(比如看夜景、日出场景),但别被“1000nit+”的数字唬住,现场看暗部是否发灰、高光是否过曝更直观。

4. 色域:数值高≠色彩准,“广色域”要看调校- 色域参数(如DCI-P3 90%、BT.709 130%)高,说明能显示的色彩范围广,但如果色准差(ΔE值高),反而会出现“色彩过饱和”(红得发假、绿得刺眼),看着累。- 重点:色域数值是“上限”,色准(ΔE≤2)才是“下限”——建议优先选标注“色准ΔE值”的机型,或现场对比:自然场景(比如人脸肤色)是否真实,避免“浓妆艳抹”感。5. 对比度:“动态对比度”是噱头,看“原生对比度”- 厂商喜欢标“百万级动态对比度”,但这是通过算法强行压暗黑色、提亮白色实现的,画面容易丢失细节(比如暗场里的纹理看不清)。- 真正影响画质的是“原生对比度”(面板本身的对比度):VA面板通常比IPS面板原生对比度高(暗场更黑、亮场更通透),适合看电影;IPS面板胜在可视角度,适合多人观影。6. 处理器:比参数更重要的“隐形功臣”- 很多人忽略处理器,但它是“画质调校核心”:同样的面板和参数,好的处理器(比如三星Neo Quantum、TCL的T10、索尼XR)能优化动态模糊、修复低分辨率片源、抑制噪点,让画面更“干净”。- 看参数时,别只盯“硬件参数”,多查评测:同片源下,画质是否通透、细节是否清晰,比单纯数字更有意义。7. 其他容易被忽略的“实际体验”- 屏幕反光:亮面屏(镜面)颜值高,但白天反光严重;雾面屏(磨砂)反光少,适合采光好的客厅——现场用手机闪光灯照屏幕,看反光是否影响画面。- 音质:参数里的“XX瓦扬声器”意义不大,重点听:人声是否清晰(比如新闻、对话),低音是否发闷,有无“破音”(调大音量试试)。- 系统流畅度:开机广告、操作卡顿会毁体验,优先选无广告、内存(2GB+16GB起步)和处理器强的机型,避免用1-2年就卡。总结:参数是“工具”,不是“目的”买电视前,先想清楚用途:- 游戏党:盯“原生120Hz+低延迟(≤10ms)+HDMI 2.1接口”;- 电影党:看“高亮度(≥500nit)+原生高对比度+广色域”;- 家庭用户:优先“大尺寸(根据客厅距离选)+低反光+系统流畅”。最后,有条件一定要“现场看”:播放4K片源(比如《地球脉动》),对比不同机型的色彩、细节、动态表现——眼睛的直观感受,永远比参数表靠谱。