刘洪:十年刨碑,为成昆烈士重见天日

文/洪承惠

成都人刘洪的人生轨迹,始终与成昆铁路缠绕共生。父亲在西昌工作,二嬢在攀枝花当知青,小舅在云南支边,这条铁路是他童年探望亲人的纽带,15岁时他便自编《成昆铁路》画册,16岁首次徒步行走成昆铁路。如今以模型雕刻为生的他,早已将“守护成昆”刻进生命——他立志筹建成昆铁路纪念馆,而十年刨出一座荒芜陵园的故事,正是这份坚守最鲜活的注脚。

一、荒草间的红星暗号

2009年11月15日一早,金江站(今攀枝花火车站)的阳光格外炽烈。为寻找铁路建设者陵园而来的刘洪,像往常一样走向广场水果市场——成昆线的芒果与石榴,是他和女儿最珍视的滋味。就在距市场不远的路口,屋顶冒出树木的塔状轮廓骤然攫住他的目光。

“常年拍摄烈士陵园,对纪念碑造型太敏感了。”刘洪后来回忆,那一刻心跳骤然加速,“那坡上一定藏着故事”。他寻着大致的方向,穿过楼群、农居,拨开齐腰深的荒草,在芒果地与枯树枝间迂回穿梭,艰难地向山上的目标靠近,直至一个仔山坡上往下俯瞰,终于见到了那座蒙尘的纪念碑。坡下远处就是金江(攀枝花)火车站。

一座荒芜的陵园

艰难曲折地来到陵园,他环顾四周,陵园的钢管栏杆早已被锯断,水泥柱上的钢筋断头在草丛中隐现,唯有顶端的五角星仍在阳光下灼目。齐胸的杂草将墓区吞噬,寂静得能听见自己的呼吸。刘洪望着绿丛中闪烁的红星,忽然觉得那是烈士们留在人间的眼睛。他站在水泥立柱前,与红星对视很久、很久——仿佛能看见他们在隧道塌方中冲锋、在爆破烟尘中倒下的身影。

栏杆立柱顶上的红五星

纪念碑上的文字揭开了历史:正面“革命烈士纪念碑”七个大字遒劲有力,纪念碑右侧面写着:“下定决心,不怕牺牲,排除万难,去争取胜利”,左侧是“一不怕苦二不怕死”的语录,后面刻着关键信息——“一九六六年至一九七零年,修建成昆铁路中,王多臣等二十名同志光荣牺牲”,落款为“交通部第四铁路工程局三处,一九七一年五月敬立”。眼下,二十位烈士的坟墓与墓碑正沉睡在荒草、丛林之下。

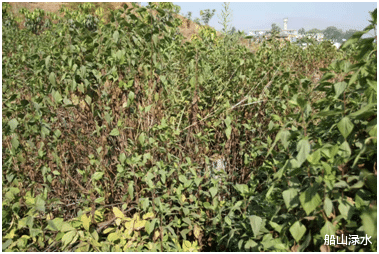

荒草、丛林掩没了墓地

二、四局三处成昆会战中的生命印记

这座陵园的由来,要追溯到上世纪六十年代的成昆铁路大会战。在全国人民的大力支持下,成昆铁路大会战进展顺利,1966年下半年进入高潮。为力争全线提前接轨通车,吕正操为首的西南铁路建设工地指挥部对施工管区划分和力量部署进行了调整,决定充实施工力量。1967年1月,铁道部第四工程局三处接到紧急命令,从山西晋城星夜驰援西南,接手三堆子至庆门口间19.2公里的施工任务——这段线路穿越横断山脉余脉,被外国专家断言为“铁路禁区”。铁四局三处在成昆铁路施工期间,有几位职工与当地迤资村的女村民恋爱结婚,退休后便回到迤资村安度晚年,郑德金就是其中之一。

2021年6月,原铁道兵女战士、三线建设研究者王民立在攀枝花迤资村访谈时,从退休工人郑德金的口中还原了当年的壮烈。这位老建设者记得,迤资隧道施工中突发漏水塌方,工友王多臣瞬间被埋,成为二十位牺牲者中的一员。至1970年6月,铁四局三处在19公里路段内付出二十条生命的代价,终于迎来全线接轨。

王民立采访郑德金

铁四局三处修建的迤资隧道

1970年7月1日上午7时,通车庆典大会在气势磅礴的《东方红》乐曲声中开始。中央代表团团长、政治局委员吴法宪宣读了中共中央的贺电。当成都、昆明方向的列车在主席台旁交汇时,在场者无不泪目——这条征服“禁区”的铁路,凝聚着三十万建设者的血汗,其中铁道兵牺牲1200余人,铁路工程局职工献身1320余人。

成昆铁路经历了约半年的完善与试运营,于1971年1月1日正式交付运营。铁四局三处任务完成后,将二十位工友迁葬至金江站对面山坡,立碑纪念,随后转战安徽淮南。

铁四局三处建立的金江烈士陵园

将二十位先烈安葬在面对成昆铁路的山坡上,陵园正对铁路线,仿佛让烈士们永远守望为之献身的“钢铁巨龙”。只是岁月流转,陵园渐被荒草与塌方掩埋,直至刘洪的到来。

三、许下诺言:让他们的名字重见天日

在找到座荒芜的陵园那天,刘洪与水泥柱的红五星对视许久,却不愿离去。他坐在一个土堆上,遥望着蓝色蜿蜒的金沙江,视线又转到江边的金江车站与锃亮的铁轨,伴随着一声火车的鸣笛,长长的货车缓缓驶进车站。面对四周杂草丛生的荒芜陵园,刘洪心里顿时悲痛起来:成昆铁路是新中国十分重要的战略铁路。党中央主席毛泽东同志多次提议“成昆铁路要快修”,周恩来总理亲自部署全国会战,人大委员长朱德亲自到现场视察慰问,三十万建设者浴血奋战付出了巨大的代价。成昆铁路,对建成中国战略大后方有着重大国防意义,对调整中国工业布局有着重大经济意义,对开发大西南促进西南边陲社会发展有着重大历史意义。成昆铁路征服了“禁区”,是中华民族的伟大创举,是震撼世界的人类奇迹,是中国人民的无比荣耀。成昆铁路无疑是近代中国革命史上的重要文物与铁路遗产,沿线每一座陵园都是成昆铁路不可分割的一部分。铁道兵陵园有人管护,铁路职工陵园却荒成这样。刘洪坐在土堆上泪水混着尘土滑落,暗暗表示:我决心把荒草全部铲掉,将每一块墓碑清理出来,让他们的名字重见天日。

“我要让他们的名字重见天日”。这个承诺,他用了整整十年去兑现。

俯瞰金沙江、金江火车站、陵园纪念碑

四、十年坚守:烈士名字重见天日

刘洪从2009年11月发现并决定清理这座陵园至2019年01月,用了10年实现自己的“将每一块墓碑清理出来,让他们的名字重见天日”诺言。

2013年4月2日,他第二次带着剪枝钳与镰刀去金江陵园。剪枝钳与镰刀是他以往清理烈士陵园的标配工具。(在之前3年多时间内,刘洪乘座火车共去了其他十六个陵园清理,带的就是剪枝钳与镰刀,自驾车时还带上砍刀。)上山后,眼前的景象让他惊愕不已:陵园的荒草已被火烧光,空气中还残留着一丝糊味,整个墓区被不知何年的山体塌方所淹没,坍塌的泥土顺山坡而下,靠山体最近的墓碑露出地面的部分仅有一拳高,显然,陵园被埋已非近几年之事,带来的工具无用武之地。

有的墓碑只露出地面一个拳头高

刘洪深知,要把二十个坟墓的碑全部清理出来,仅凭个人之力实属不易。他曾想过花钱请人帮忙,找了附近的一个村民一同上山。对方见土层板结要价3000元,而靠模型谋生的他只能拿出500元。“那就自己来,一个都不能少!”刘洪咬牙打定主意。

11月23号第三次来到攀枝花,他带了一把折叠式工兵铲。坍塌多年的土层已经严重板结,太硬,只得一点一点来。以墓碑宽度为界,只要能够把墓碑前的土全部挖出来,能看见墓碑上刻写的姓名及文字为标准。他先在墓碑挖出一条带坡度的沟,再逐步掘出往下的梯步,越往下越困难,最后跪在地上一点一点铲土。当铲子最后戳到水泥地面时,他的心啊喊出一句:“马上完成一个了!”他加快用铲子将沙土翻出沟外,直到碑上的姓名及文字都显出来。接着剪了一把硬茬的荒草做了一把刷子,把碑面残留的泥土刷干净。有些字还不清晰,就拿舍不得喝的矿泉水,喝一口喷向碑文,经反复冲刷碑文,直到字迹清晰。做完这些,瓶子里仅剩下一口水了。刘洪一仰脖把那点水一口喝完。然后对着墓碑拍照,庄重的向墓碑敬礼,最后开开心心的收工下山。

成都到攀枝花700多公里,12小时火车程,单程票价90元。为兼顾女儿上学,刘洪在周五下午乘K113次出发,凌晨2点多抵达后在车站休息,天一亮借锄头挖掘半天,再赶K114次返程,一天一夜的奔波,只能清理一块墓碑。唯有2015年女儿寒假,他带着干粮在山上待了一整天,独自完成7块墓碑的清理,那是效率最高的一次。

干粮

开挖出来的墓碑

刘洪的壮举感动了昆明好友谢韬,表示一定要协助刘洪完成一个墓碑。那是2014年5月17日,约好俩人在金江站汇合。有朋友陪他一起挖,刘洪干得特别有劲,他居然上午挖掘2个,下午又挖了2个,加上谢韬跟挖了一个,两人完成了5个。

俩人合影,刘洪满头大汗

2015年4月19日是刘洪生日,他第八次来到金山陵园,但是没有借到锄头,他找了根短铜钎只完成半个。刘洪很早就想自己带锄头来,但是列车是严禁的。

2015年5月22日,第九次挖掘时,他特意给昆明另一个好友留了最后一块,因为之前他说“一定要给我留一个”。可这一等就是三年多。2019年1月24日,第十次来到陵园的刘洪,终于亲手挖出最后一块墓碑。

望着二十块重见天日的石碑,他对着山下的铁路喊道:“英雄看看,这是你们的光辉!”

2019年1月24日 最后一个开挖的墓碑

五、不该被遗忘的名字与守望

十年间,刘洪在照顾女儿、制作模型的同时,还完成了成昆铁路全程徒步,清理沿线126块铁路员工墓碑,陪数十位老兵重访施工现场故地。他走南闯北访谈老兵、采集手足印,甚至为抢救乌东德水电站淹没区的工程遗迹来回奔走,被铁道兵战友称为“不是铁道兵胜似铁道兵”。

经他清理金江陵园的二十位烈士名字,如今被细心留存:

王东喜(河南门黄县高堤公社) 敖学品(贵州兴仁县王家名公社)

姜德华(贵州义县) 姜三兴(陕西高县捍卫公社)

孙即云(山东邱县平楼孙家大队) 韩继炳(贵州道真桃源公社)

王多臣(河南商水县) 张传民(山东汶上县)

王友荣(贵州兴义县) 王明文(贵州兴仁县大山公社)

马天知(贵州兴义县) 叶昌文(贵州道真县)

龙昌清(贵州) 岑世全(贵州仁怀县文卫公社)

王绍和(贵州仁怀县) 潘志华(贵州兴义县乌沙飞写公社)

韦绍益(贵州安龙县西雨公社) 金成芳(贵州安龙县龙广区)

陳庆德(贵州兴义县) 张明元(四川万县)

墓碑之一

从2009年11月至2019年1月,刘洪前去了金江陵园10次,以下是刘洪每次去的拍摄记录的十个文件夹。

刘洪对笔者说:成都去一次攀枝花不容易。若是组织人员去挖掘,存在时间、身份和经费三大问题。这是一个系统性工作,时间跨度长,路途遥远,工作内容艰辛,而且存在特殊性、敏感性。我自己凭情怀、情感、信仰,力所能及、尽力多干,没有条件,创造条件。

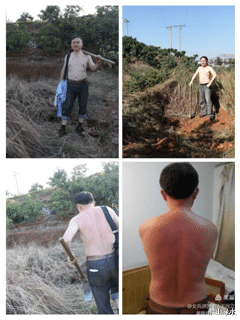

“回顾这些年的挖掘清理工作,两点印象最深:土太硬,天很热。掩埋墓碑的沙土已经板结,土质很硬,开挖非常吃力。一锄头下去有时只能挖一个印子。看似阴天于是脱了衣服干活,攀枝花的紫外线威力太大,晚上洗澡时,红彤彤的后背火辣辣的痛,五天后开始脱皮。

晚上洗澡时,红彤彤的后背火辣辣的痛

以下是用三角架拍摄刘洪开挖墓地的部分纪实照片:

六、让英雄永远“活”在阳光下

2024年3月7日上午,攀枝花市的两位市民受王民立所托,前往金江火车站烈士陵园,为烈士们敬献了鲜花,并拍回了许多照片。照片中显示,陵园内有一块新立的碑,上面写着:“仁和区文物保护单位金江烈士纪念碑 攀枝花市仁和区人民政府 二0一七年十月”。

攀枝花市仁和区人民政府立的文物保护碑

但刘洪挖出的墓碑又被沙土掩埋了大半。“土太硬,天太热”的记忆还未褪色,新的荒芜已在蔓延,沙土又卷土重来。若是这样下去,可能用不了多久,先烈的名字又看不见了。

新一轮掩埋正在进行

刘洪渴望将成昆铁路沿线工程局职工陵园管理好,维护好,成为后辈的革命传统教育基地,让世世代代的后人永远记住他们,发扬成昆精神,开创新的未来。

刘洪建议像保护“烈士陵园”一样来对待在成昆铁路大会战中献身的工程局职工。其中有着特殊的理由。

作为国家三线战略的特别任务,党中央要求全体建设者以战时抢修的方式快修成昆铁路,工程局职工与铁道兵指战员并肩战斗,铁道兵牺牲了1200多名,铁路职工献身者有1320多名。不管是铁道兵指战员还是工程局职工,都是为成昆铁路建设牺牲的人都是革命历史烈士啊!

“工程局职工与铁道兵并肩牺牲,他们的陵园不该有两种命运。”刘洪的呼吁振聋发聩。成昆铁路作为三线建设的标志性工程,其沿线陵园是“一不怕苦、二不怕死”精神的活化石,可工程局职工陵园因缺乏法律保障,多数已荒芜损毁,且多集中在四川省境内。

为此,他建议四川省人大进行地方性立法,参照铁道兵陵园管理模式,将工程局职工陵园交由县级政府管护,建成爱国主义教育基地。“他们都是为国家牺牲的烈士,都该被世代铭记。”

如今的刘洪仍在奔走,他的1083位建设者口述史访谈还在推进,成昆铁路纪念馆的筹备从未停歇。正如他常说的:“我挖的不是墓碑,是不该被遗忘的历史;守的不是陵园,是中华民族的精神根脉。”而那座山坡上的红星,终将在更多人的守护下,永远照亮成昆铁路的铁轨。

作者简介:

洪承惠,1944年7月出生,1962年自上海复旦大学工农预科应征入伍。铁道兵一师历任战士、班长、干事,参加了成昆铁路大会战。1978年转业,历任上海市杨浦区人民政府科员、镇长、街道办主任等职。2004年8月退休,耗时18年,写作、出版了纪实作品《成昆铁路大会战》、《铁道兵决战成昆线》。

【责编 杨春林】

25.11.4