“霍金来了也得交钱。” 这句在高校教师圈流传的玩笑,戳破了最荒诞的现实。

KPI 压垮教师:花 5 万买 “考核合格”,美术博士签虚假合同

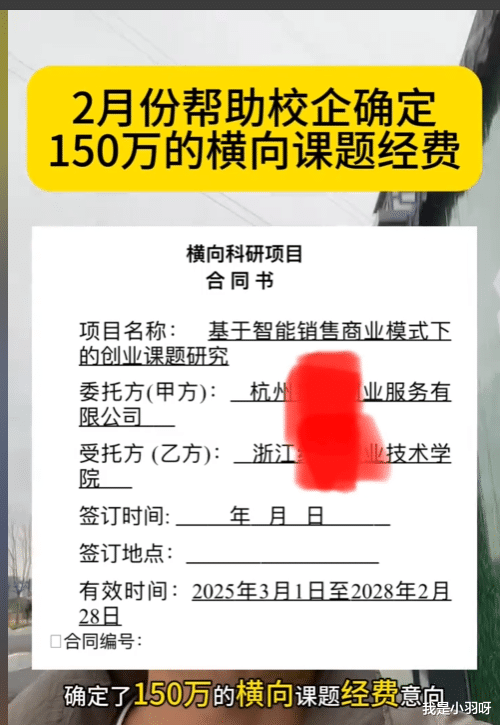

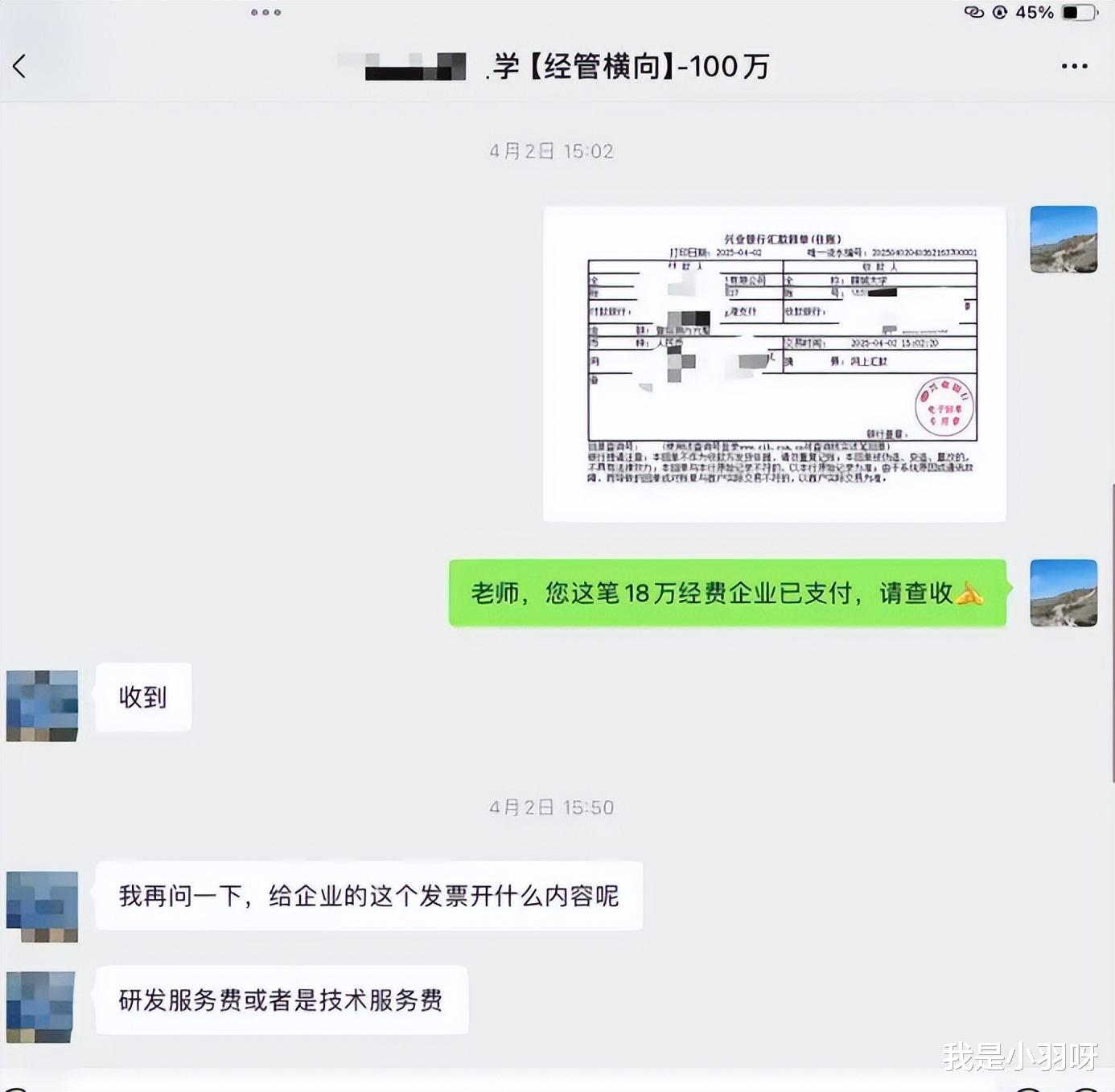

西北某高校的青年教师王老师(化名)对着 5 万元转账记录苦笑 —— 为了评副教授,他通过中介 “买” 了一个 50 万元的横向课题,学校扣走 20% 管理费后,相当于花 5万买了一张 “考核合格” 证书。

而他的同事、教古典油画的李博士,连企业需求在哪都不知道,最终在学院 “协调” 下,和一家小设计公司签了虚假合同,完成了 “成果转化”。

如今,本应连接学界与产业界的 “横向课题”,早已异化成压垮教师的大山,催生出一条 “教师掏钱、中介牵线、企业走账” 的灰色产业链。

当教书育人的圣地开始弥漫造假风气,受伤的何止是教师?

对理工科教师来说,横向课题或许还有对接企业的可能,但对人文学科、艺术专业、小语种教师而言,这简直是 “不可能完成的任务”。

中部某高校的小语种教师张老师透露,她所在的学院要求讲师每年到账 4 万元横向经费,“企业找我们做什么?翻译说明书?人家自己有翻译软件;做文化研究?小企业根本没这需求。”

为了不被扣绩效,她只能向亲戚借了 4 万元,通过熟人企业 “走账”,光利息就付了 2000 元。

这些冰冷的数字,正在挤压教学的生存空间。王老师算了一笔账:为了拉课题,他每周要花 3 天时间跑企业、对接中介,备课时间被压缩到只剩 1 天,“上课只能照本宣科,学生提问都没时间深入解答”。

某高校教务处数据显示,近三年教师人均授课时长下降 23%,而学生对 “教师备课不充分” 的投诉量上涨 41%—— 当老师被迫当 “学术推销员”,学生成了最终的受害者。

中介明码标价:7 年造假零翻车,结题报告 “一键生成”社交媒体上,“横向课题合作” 的中介广告随处可见,有的甚至直接标注 “评职称专用,包过包结题”。

某中介公司工作人员直言不讳:“50 万课题收 5 万服务费,我们有上千家合作企业,签合同、打经费、写结题报告一条龙。” 他还炫耀,“做这行 7 年了,企业层面绝对保密,高校审核就是走个过场,你只要提供个人信息,其他都不用管。”

中介的操作堪称 “标准化”:教师先把钱打给中介控制的 “壳公司”,企业再分 3-5 次打入学校账户,制造 “经费分批到账” 的假象;结题时,中介会伪造 “企业应用报告”,甚至找人 PS 产品升级前后的对比图,“证明” 课题创造了数百万元收益。

一位曾参与造假的企业主透露,“我们只是走个账,根本不管课题内容,高校也不会真的来查我们有没有用这项技术。”

破四唯” 变 “唯经费”:高校把教师逼成 “推销员这一切乱象的根源,在于失灵的学术评价指挥棒。

早在2018年,教育部、科技部等部门就联合印发《关于开展清理“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”专项行动的通知》,旗帜鲜明地要求破除“四唯”。

然而政策在落地时,许多高校却简单地将“唯论文”替换成了“唯经费”,把企业的KPI管理模式生硬地套用在学术研究上。

21世纪教育研究院院长熊丙奇一针见血地指出:“将横向课题经费作为核心指标,是把教师变成‘学术推销员’,必然导致科研浮躁。”

这种风气带来的危害是深远的。它挤压了教学空间,使得教师无心备课;扭曲了科研初心,使得研究不再是探索真理,而是迎合企业;更导致了人才的逆淘汰——善于钻营者风生水起,甘坐冷板凳者边缘失语。

这让人不禁想起西南大学那位被辞退后转获诺贝尔奖的外籍教授,他的遭遇正是这一扭曲生态下最辛辣的讽刺。

已有高校试点成功:取消一刀切,教学好也能晋升要拆掉这座“横向课题”大山,必须从根本上扭转评价体系。

破除“唯经费论”,建立多元评价体系。评价教师,应看重其研究的实际贡献、学术价值与教学质量,而非经费数额。

对于教学成果突出或在社会服务方面贡献卓著的教师,应设立与之匹配的晋升通道。

已有高校开始探索改变。

浙江某理工大学取消了 “横向经费一刀切” 考核,将评价指标分为 “教学、科研、社会服务” 三类,教师可任选一类达标 —— 教学突出的教师,即便没有横向课题,也能正常晋升;山东某高校设立 “学术监督委员会”,对横向课题进行 “实质性审核”,要求企业提供课题应用的原始数据,今年已查出 12 个虚假课题,相关教师被取消晋升资格。

强化过程监管,严查学术造假。高校应设立独立的学术监督委员会,对横向课题进行随机抽查和实质性审核,让那些“走账课题”无处遁形。对于参与造假的中介和企业,应纳入失信名单。

落实国家政策,引导高校“静下心来”。高校自身必须摒弃盲目追求“大而全”和排名的浮躁心态,真正将教育部“破四唯”的要求落到实处,营造一个让教师能够安心教书、潜心研究的宽松环境。

若遇到不合理的经费考核,教师可通过教育部 “师德师风建设长效机制” 举报平台(网址 / 电话)反馈;家长也可通过学校教务处投诉通道,反映教师教学时间被挤占的问题 —— 改变,需要每个人的发声。

大学是教书育人的殿堂,不是追名逐利的商场;教师是传道授业的园丁,不是拉赞助的销售。

当‘花钱买课题’成了潜规则,当教学让位于经费指标,受伤的不仅是老师,更是整个教育生态。

你身边有高校老师被横向课题‘绑架’吗?你觉得该如何破除‘唯经费论’?

欢迎在评论区留言讨论,一起为教育公平发声!