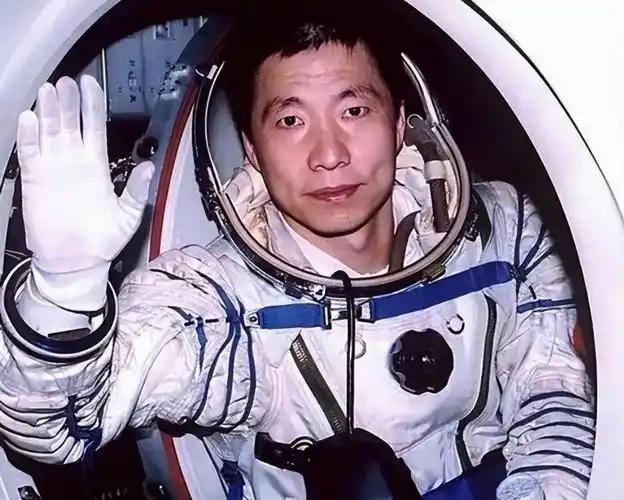

杨利伟降落地球后,为何再也没重返太空?这一问题的答案,藏在中国载人航天工程的战略布局里,藏在航天事业代代传承的使命中,更藏在一位首批航天员对国家航天事业的长远考量中。 2003 年 10 月 16 日,杨利伟乘坐神舟五号飞船完成中国首次载人航天飞行,成为 “中华飞天第一人”。 当他平安返回地球,走出返回舱的那一刻,标志着中国载人航天实现了从无人到有人的历史性跨越。但此后的 20 多年里,人们再未看到他以航天员身份重返太空。这不是个人选择的遗憾,而是中国航天事业发展的必然逻辑。 从中国载人航天的发展规划来看,首批航天员承担着 “铺路石” 的特殊使命。杨利伟作为 1998 年选拔的中国首批 14 名航天员之一,在完成首次载人飞行任务后,其角色重心必然从 “执行者” 转向 “传承者”。 随着神舟六号、神舟七号等后续任务的推进,中国航天需要培养更多年轻航天员承担一线飞行任务,构建老中青结合的人才梯队。 杨利伟曾在采访中明确表示,首批航天员的重要任务之一,就是为后续任务积累经验、培养新人。 他深知,航天事业的长远发展,离不开人才的接续奋斗,而自己站在幕后参与航天员选拔、训练体系建设,能为中国航天奠定更坚实的人才基础。 从航天员职业发展规律来看,单次重大任务后的角色转型是国际航天界的普遍现象。美国首位进入太空的艾伦・谢泼德,在完成首次亚轨道飞行后,时隔 19 年才再次执行登月任务,且更多是以指挥官身份参与。 但中国载人航天工程有着更紧凑的发展节奏和更明确的战略目标,从 “一人一天” 到 “多人多天”,从短期停留到长期驻留,任务类型和难度不断升级。 杨利伟作为首批航天员,其知识储备、任务经验和应急处置能力,在航天员培养体系中具有不可替代的价值。 他参与编写训练手册、分享实战经验、指导心理调适,这些工作对提升整个航天员队伍的实战能力,比个人重复执行任务具有更深远的意义。 更重要的是,中国航天事业始终坚持集体主义价值观,强调个人成就与国家战略的统一。杨利伟曾说:“我的太空经历,是中国航天人共同的成果。” 当神舟五号任务成功后,他清醒认识到,航天事业的突破需要更多新鲜血液注入。近年来,景海鹏、陈冬、王亚平等新一代航天员陆续挑起大梁,执行长期驻留空间站等任务,正是这种人才梯队建设的成果。 杨利伟退居幕后,恰恰体现了中国航天 “功成不必在我,功成必定有我” 的精神传承 —— 首批航天员用自己的探索铺路,让后来者走得更稳、更远。 有人可能会问,杨利伟的身体状况是否允许重返太空?从公开信息看,他始终保持着严格的训练,身体素质完全符合航天员标准。 但航天任务的选拔,从来不是单纯考量个人能力,更要结合任务需求、团队搭配和事业传承。正如中国载人航天工程总设计师所说,让更合适的人在更合适的阶段承担任务,是对航天事业负责,也是对航天员个人负责。 杨利伟没有重返太空,却以另一种方式续写着航天传奇。 他参与创建的航天员训练体系,正在为神舟十八号、十九号任务培养骨干;他作为中国载人航天工程办公室领导,正见证着空间站长期运营、载人探月工程等新突破。 这种角色转变,不是个人职业生涯的终点,而是中国航天事业从 “一人突破” 迈向 “群体奋进” 的标志。 在航天强国建设的征程中,每个阶段都有不同的使命。杨利伟的选择,彰显的是中国航天人以国家利益为重的大局观,是对事业长远发展的深谋远虑。 当我们看到越来越多年轻航天员奔赴太空,当中国空间站成为全球科学家的 “太空之家”,就会明白:那些在幕后默默耕耘的首批航天人,早已将个人的太空梦想,融入了中华民族探索宇宙的伟大征程。这,正是中国航天最动人的力量。