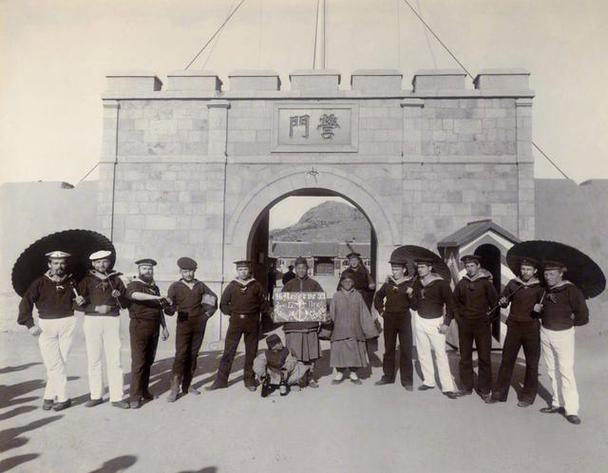

德国殖民山东的历史创伤未演化为普遍仇恨,本质上是殖民方式、历史叙事和现实利益交织的结果。 1897 年《胶澳租借条约》签订后,德国在青岛推行 “建设性殖民” 策略,投入 2.1 亿金马克进行城市建设,修建胶济铁路、现代化港口和欧式城区,客观上奠定了青岛作为北方经济中心的基础。 这种 “以建设换控制” 的模式,与日本在山东实施的 “三光政策” 形成鲜明对比。 例如,德国在青岛建立的造船厂、啤酒厂和下水道系统,至今仍是城市文化符号,青岛啤酒更成为全球化品牌。这种殖民遗产的 “建设性” 表象,模糊了侵略本质,使部分民众产生历史认知偏差。 历史教育的选择性记忆也弱化了德国殖民的负面叙事。中国近代史教育聚焦于甲午战争、抗日战争等重大民族灾难,德国殖民山东的 17 年(1897-1914)因其时间短、未造成系统性屠杀,未被列为核心叙事。 相反,日本在山东的两次占领(1914-1922、1937-1945)伴随大规模暴行,如济南惨案、劳工掠夺,成为集体记忆的重点。 这种教育导向使山东人对德国殖民的认知停留在 “青岛红瓦绿树” 的表面印象,而非深层次的民族屈辱。 中德经济深度绑定进一步消解了历史敌意。德国是山东在欧盟的第一大贸易伙伴,2023 年双边贸易额达 86 亿美元,320 余家德企在山东投资兴业。 青岛中德生态园、济南中小企业合作区等平台,将殖民历史转化为 “开放合作” 的象征。大众汽车在青岛的工厂、潍柴动力并购德国林德液压等案例,使民众更关注现实利益而非历史恩怨。 这种经济依赖形成 “历史仇恨不敌现实红利” 的心理机制。 地缘政治的变迁也重构了历史记忆。一战后德国丧失殖民地,二战后彻底清算纳粹历史,其形象从殖民侵略者转变为 “反思型国家”。 相比之下,日本至今未彻底反省侵华历史,靖国神社参拜、教科书问题持续激化民族矛盾。这种对比使山东人对德国的历史恶感缺乏持续发酵的土壤。 此外,山东与德国巴伐利亚州等建立的友好省州关系,通过文化交流(如拜仁慕尼黑足球学校)和职业教育合作,进一步稀释了历史对立情绪。 然而,这种 “选择性遗忘” 并非历史虚无主义。胶济铁路修建期间德军屠杀高密村民数百人的暴行,以及德国通过铁路掠夺山东矿产资源的事实,仍需被正视。 历史记忆的淡化,本质上是特定历史条件下的集体心理调适,但这不意味着殖民罪行应被美化。 山东人对德国的态度,折射出后殖民时代复杂的历史认知:既承认殖民遗产的客观影响,又需坚守历史正义的底线。 在中德深化合作的今天,这种矛盾心态提醒我们:经济合作不能替代历史反思,唯有在铭记苦难的基础上开放包容,才能避免重蹈 “以利益消解历史” 的覆辙。