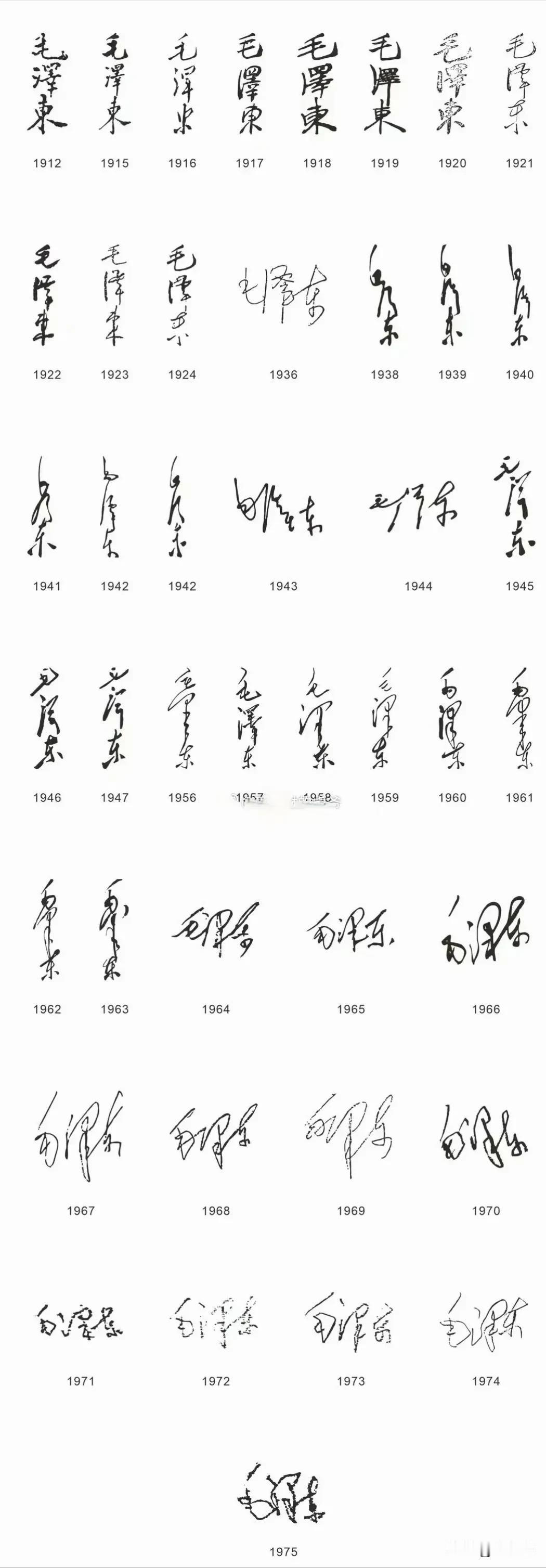

毛主席不同时期不同的签字,代表了不同了人生境界,其中1946年签名最霸气,苍龙有劲,自成一派,豪放,看着就给人一种文化自信。 提起毛泽东,人们想到的可能是天安门城楼上的讲话,是延安窑洞里点着煤油灯的夜谈,是挥斥方遒的诗词句句都透着力量。 但有时候,一个人的笔迹,比他的声音还诚实,他的签名,就像他一生的剪影,每一笔都藏着火候,每一横都带着心气,落在纸上,是政治,是性格,是时代。 早年的毛泽东,写字还算规矩,那会儿他还是个热血书生,在湖南办杂志、游走北京,心气虽高,但落笔还不敢太放肆。 他的签名多偏楷书,讲规矩、有章法,笔画之间互不挤压,看上去就像个读书人,他写字跟他讲话一样,讲逻辑,也有点犹豫。 这个阶段的签名,有点像穿着长衫坐在讲台边的年轻先生,点头哈腰地在纸上写下自己的名字,干净是干净,就是少了点骨头。 时间一晃到了三十年代,人变了,字也跟着变了,那时候他已经在江西闹革命,带着红军在山林里穿梭,枪响声里开会,泥巴地上批文件,他的签名也脱了套。 “毛”字不再有头,一笔直下,像是拿着长矛扎出去,霸气中透着匆忙,“泽”字常常一笔到底,或者压根儿就一撇带过,那种劲道不是潦草,是快,是狠,是一句不说废话的命令。 从这一时期开始,他的签名再也不安分了,不会老老实实等在纸角上,而是像骑兵一样冲出来,占据整个页面的气场。 他当时写字,很少是在静下心来的案前写,更多是在行军中、在草地里、在敌军逼近的半山腰上签署命令,所以那些签名带着呼吸,带着汗味,也带着胜负未定的激昂,他的字开始有了“动势”——不光是结构上的左低右高,更是一种视觉上的推进感,好像一旦落笔,整支队伍就跟着动了起来。 四十年代进入高潮,尤其是1946年,这一年他写下的签名,许多评论家都说是最有神采的,那不是夸张,是实话。 字的笔画像是正在盘旋的龙,拐得自然,走得有劲,长撇从纸头一直扫到纸尾,一笔断不了气,像在写山河,又像在写战局。 那一年国共局势又陷胶着,但毛泽东已经不慌了,他的字里透出一种前所未有的从容,不再是三十年代那种“拼命式”的粗暴,而是收放自如的大气,就像一个老将,看过了风云变幻,开始信自己的判断,也信手中的笔。 他的签名变得松弛、开阔、饱满,是种骨架与皮肉刚刚好贴合的感觉,不瘦也不浮,力道刚刚好。 其实就那一年,他的字不仅好看,还能读出一种文化自信,这种自信,不是装出来的,是内心真正沉淀出来的力量。 很多懂书法的人说,这阶段的签名已经完全可以单独成章,就是说,哪怕没有正文,就只把他的签名单拎出来挂在墙上,也是完整的书法作品。 进入五十年代以后,毛泽东的签名又起了新的变化,他的整体书法风格,向着“毛体”定型了。 这时的他,已经不是那个在山野奔跑的游击战指挥员,而是新中国的缔造者,他的签名,也开始承载更多“公共形象”的功能。 不再只是表达他个人的心境,更是一种权力的象征,一种政治的标签,每次落笔,不止是写自己的名字,也是替国家背书。 他的字也确实配得上这种分量,线条流畅、大开大合,气势澎湃。签名字体中常常隐含一种雷霆万钧的动感,好像下一秒就能从纸面跳出来。 五十年代中期,有一段时间他的签名尤其出色,既有行草的洒脱,又保持了必要的识别度。 “毛”字撇捺犀利,几乎要飞出去,“泽”字一笔贯穿,像在写水流,而“东”字落笔又沉重,像定锚,有时候写在红色封面上,整页纸仿佛都在闪光。 更妙的是,他的签名从来不是机械的重复,哪怕同样的名字,每一次写都不一样,笔顺变,角度变,结构也可能重新安排。 这种“求变”的姿态,放在一个顶级权力者身上,其实挺难得,很多人到了高位,只求稳定,不愿再改,但他不是,他喜欢变,不是为了出奇,而是因为总觉得还有更好的表达方式。 到了六十年代中期,变又发生了,他的写字习惯也开始改变,许多文书由别人代笔,亲手签名变得稀少。 更现实的原因是健康开始恶化,手颤得厉害,眼睛也花,每写一笔,都像在跟自己的身体较劲。 晚年的签名字迹,已经不是艺术层面的事了,力道明显下降,线条开始歪斜,有的“泽”字已经近乎难辨,“东”字的结构也时常走样。 对比他年轻时那种龙飞凤舞的气势,这些晚年笔迹显得近乎凄凉。 但很多人仍愿意保留这些字,说那是“真实的历史”,哪怕不完美,也是真迹,他的最后一次签名,是在1975年,那一年他病重,写得极慢,写完以后,旁边人都沉默了,字还在,气已散。 就这样,一支笔从湖南乡间走来,翻过山,渡过水,走到了北京的中南海,从青年时的规矩谨慎,到中年时的狂草张扬,再到晚年的力不从心,这条签名的轨迹,其实正是他整个人生的写照。 字在变,环境也在变,但有一件事没变——他从未把签名当作简单的落款,而是用它跟世界说话,用它表达情绪、立场、愿望,甚至情绪与孤独。