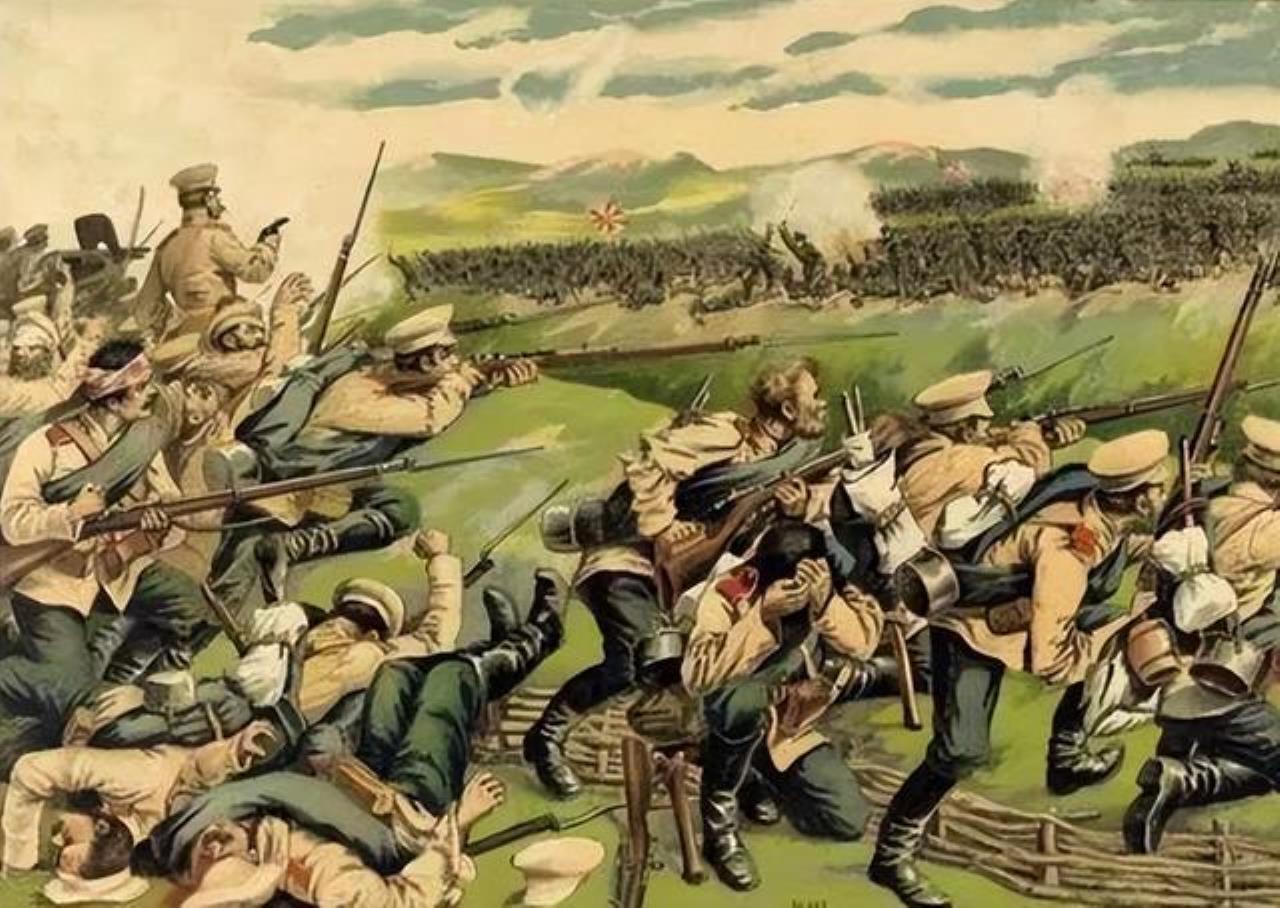

1904年2月旅顺港的炮火划破晨雾:俄国军舰的烟囱还在冒烟,日本鱼雷就已炸穿舰体。这场在中国东北土地上爆发的战争交战双方是日本和俄国。可背后却牵扯到日、俄、英、美、法、德、奥、中八国复杂的利益博弈。日本这个国土支离破碎多地质灾害的国家很早就萌发了向亚洲大陆扩张的野心。明治维新后国力得到增长的日本开始把酝酿多年的扩张计划付诸实施:1874年日本侵略中国领土台湾;1879年日本吞并中国的藩属国琉球改为冲绳县;1894年日本挑起甲午战争并在战后迫使中国签订屈辱的《马关条约》。

《马关条约》使日本得以侵占中国台湾、澎湖列岛等地并获得了高达两亿两白银的巨额赔款。这大大刺激了日本进一步对外扩张的欲望。日本将下一步的目标锁定在朝鲜半岛和中国东北。无独有偶沙皇俄国同样盯上了这一地区。长久以来俄国就渴望在远东获得不冻港出海口。俄国为实现这一目的制订了旨在将中国北方大片领土变为“黄俄罗斯”的扩张计划。甲午战争后日本曾提出要求清政府割让辽东半岛,可同样对中国东北怀有野心的俄国联合法、德出面干涉迫使日本不得不放弃吞并辽东半岛的念头。这次俄、法、德三国干涉还辽事件被日本视为奇耻大辱。

从那时起日本就盘算着有朝一日要报复俄国。1900年八国联军侵华期间俄国一边派兵参与联军在北京的行动,一边派出20万大军全面占领中国东北。等到其他列强开始陆续撤军时俄军却赖在中国东北不打算走了。中国东北和朝鲜半岛是日本“大陆扩张政策”的关键一步。对日本而言只有拿下这里才能摆脱岛国地缘困境获得矿产、粮食和市场。同样对中国东北怀有野心的日本与俄国注定会发生碰撞,可日本心里清楚自己的国力远不如俄国:1904年俄国人口约1.4亿,而日本人口仅4400万。同一年俄国陆军兵力是日本的3倍。

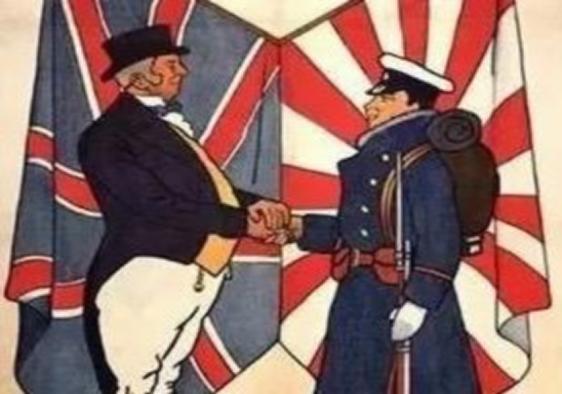

其实日本从1895年三国干涉还辽事件后就已开始为未来可能爆发的日俄战争做准备。日方鉴于自身与俄国的巨大国力差距意识到要想战胜就需要在国际上争取盟友抱大腿。日本重点争取的对象之一是英国。从19世纪初以来英国与俄国围绕波斯、阿富汗、中亚以及中国新疆、西藏等地在内的亚洲内陆腹地已展开长达近百年的地缘大博弈。英国为阻止俄国在中亚扩张威胁到英属印度的安全曾于1838年和1878年两次发动入侵阿富汗的战争却都以失败告终。当浩罕汗国的阿古柏入侵中国新疆时英、俄两国也是各怀鬼胎争相对其进行拉拢控制。

1885年英、俄两国的军队甚至在阿姆河的潘杰绿洲发生军事对峙险些将暗中展开的地缘博弈变成公开的战争。在19世纪末帝国主义列强瓜分中国的狂潮中英国将长江流域视为自己的势力范围。俄国要是占了东北除了会威胁到英国在长江流域的利益之外还可能切断英国通往印度的航线。英国正是出于这样的考虑坚决遏制俄国在远东的进一步扩张。1899年至1902年间的布尔战争严重消耗了英国的国力,因此英国也希望在远东寻找一个盟友帮自己分担来自俄国的战略压力。正是在这样的背景下英国和日本于1902年1月30日签订《英日同盟》。

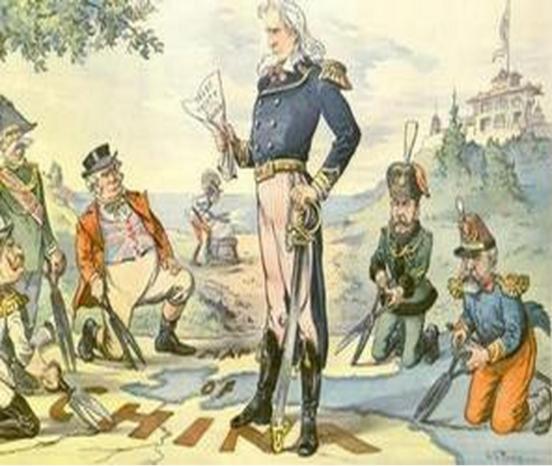

除了英国之外美国也是日本争取的对象。19世纪末的美国是一个正处于飞速发展中的新兴强国。在1859年至1899年期间美国的工业产值由18.8亿美元增至114.07亿美元。从19世纪80年代起美国超越英国成为全球第一大工业国。19世纪末20世纪初美国的机器制造业产值已相当于欧洲各国产值总和的一半。在19世纪中期以前美国长期致力于在北美大陆扩张奠定塑造了日后的疆域版图,到了19世纪末羽翼渐丰的美国开始向亚太地区展开海权扩张。1898年美国战胜早已没落的老牌殖民列强西班牙夺取了菲律宾。

这为美国进一步向包括中国在内的亚洲大陆扩张提供了跳板,可此时姗姗来迟的美国发现欧洲列强早已在中国划分好了势力范围。美国为了与其他列强在中国竞争于1899年照会英、俄、德、法、意、日六国提出门户开放政策:美国在承认列强在华势力范围和已获得的特权前提下,要求贸易机会均等、“利益均沾”。意大利对美国提出的门户开放政策表示无条件接受,英、德、法、日四国则表示有条件地接受,只有俄国未作任何答复。俄国作为一个保留了太多封建农奴制残余的国家资本主义经济本就发展得远没其他列强充分。

这就使俄国很难效仿其他列强的贸易、文化渗透扩张模式,而更倾向于直接占领某一地区完全垄断当地各种资源。因此俄国很难接受美国提出的门户开放政策。在美国看来打破俄国对东北的垄断更利于在中国推行门户开放政策从而让美国的商品和资本能更自由地进入远东。日、英、美三国就这样基于反俄的共同利益走到了一起。俄国方面也并非孤立无援——事实上法国和德国此时都在争相拉拢俄国。这还要从法德之间的宿怨说起:在1870年以前德意志地区长期处于分裂状态。当时身为欧陆霸主的法国为维持自己的优势地位极力阻挠德意志统一。

1870年德意志最强大的邦国普鲁士为实现统一发动了针对法国的战争。法国皇帝拿破仑三世在此战中被俘,法国首都巴黎被普军围困。1871年1月18日普鲁士国王威廉一世更是跑到法国凡尔赛宫加冕为德意志皇帝。这对法国人而言简直是赤裸裸的打脸。统一的德国可以说正是建立在法国欧陆霸权的废墟之上:战败的法国丢失了阿尔萨斯和洛林,背负了50亿法郎的赔款。德国取代法国成为欧洲大陆新的霸主。这样的奇耻大辱让高傲的法国人从此视德国为宿敌世仇。法、德两国在博弈较量的过程中自然也会争取其他欧洲列强的支持。

俄国正是法、德两国都极力争取拉拢的对象。1873年德国为了孤立法国与俄国、奥匈帝国结成三皇同盟。麻烦的是俄国和奥匈这两个德国的盟友彼此之间存在着深刻的矛盾——此时俄国和奥匈都在向巴尔干地区扩张。1885年俄、奥两国在巴尔干的矛盾已尖锐到迫使德国必须在两个盟友之间二选一的地步。德国经过反复权衡后站在了日耳曼小兄弟奥匈一边。这让俄国开始担心自己有朝一日会处于被德、奥夹击的危险境地。法国敏锐看出了德、奥、俄三皇同盟阵营内部的矛盾,于是法国抓住机会在1891年至1893年间与俄国秘密缔结军事、政治同盟。

法俄结盟让德国感觉自己会有被东西两线夹击的危险。尽管德国在俄奥冲突中更倾向于自家小弟奥匈,然而为尽可能分化法、俄两大对手也没完全放弃争取俄国的尝试。因此当1895年俄国决定干涉迫使日本归还辽东半岛时法、德两国为争取俄国都表示支持。1904年日俄战争爆发时英国向外界重申强调了《英日同盟》中 “当俄国盟友参战时英国将帮助日本” 的条款。这招直接吓住了身为俄国盟友的法国使其不敢有所动作。另一方面殖民地遍及全球的大英帝国利用自己的全球情报网盯死俄国舰队。

英国控制下的苏伊士运河拒绝俄国舰队通过。这迫使俄国波罗的海舰队不得不绕道非洲最南端的好望角跨越大半个地球前往远东参战。如此一来就给日本方面留足了以逸待劳充分布局准备的时间。开战后日本先后六次向英、美财团募集公债共筹到10亿日元的战争经费。这相当于当时日本四年的财政收入。反观俄国方面从一开始就犯下了致命的轻敌错误。此时俄国整体国力强于日本,但俄国的政治、军事中心在欧洲,因此在具体的远东战场上日本反而形成了局部兵力优势。俄国的士兵、武器大部分都要从欧洲经由西伯利亚铁路运来。

可此时西伯利亚铁路尚未完全竣工。很多地段只能靠马运输物资。等俄国援军赶到时旅顺早就丢了。尽管俄国和法国是盟友,然而法国在日俄战争一事上有自己的小心思:法国作为俄国的盟友希望俄国强大到能帮自己在欧洲对抗德国,可又怕俄国长时间陷在远东而无力支持自己在欧洲对抗德国。用时任法国总理鲁维埃的话说:“我们就像夹在两块石头中间。帮谁都不对,不帮也不对”。法国这种矛盾复杂的心态导致其在日俄战争期间的操作充满矛盾:战争期间法国为俄国提供了8亿法郎贷款,但拒绝派兵到远东支援俄军。

战争期间俄国舰队想停靠法国殖民地金兰湾。法国一开始是同意的,但被英国施压后又反悔,最终只好让舰队在马达加斯加加煤。等到日俄战争结束后法国又赶紧撮合俄英和解——生怕俄国记恨自己从而失去这个对抗德国的盟友。德国则将日俄战争视为自己的一次机遇。德国希望俄国能陷在远东从而削弱法俄同盟在欧洲的实力——当俄国腾不出手来管欧洲时德国就能放心在巴尔干和中欧扩张。日俄战争爆发后德国皇帝威廉二世大拍沙皇尼古拉二世的马屁称其为 “东方守护神”鼓励俄国向东扩张。

当俄国舰队需要绕远路去远东时德国又开放自己的港口让俄国舰队加煤。战争期间德国还曾偷偷卖武器给俄国。德国这么做其实就是为了让俄国放心在远东和日本交战从而削弱法俄同盟在欧洲的实力。可人算不如天算:俄国战败后反而开始与英国和解。1907年《英俄协约》签订。至此英、法、俄“三国协约” 成型。德国最担心的 “两线作战” 威胁成为了现实。德国外交大臣皮洛夫后来承认:“我们以为是给别人挖坑,最后却把自己埋了”。德国的小弟奥匈在远东没什么直接利益。此时奥匈的心思全在巴尔干和俄国争夺塞尔维亚的控制权。

日俄战争牵制了俄国使奥匈在巴尔干的压力变小了。因此日俄战争期间奥匈全程跟着德国走:德国支持俄国就默认;德国撮合和谈就附和。对奥匈而言日俄战争只是 “欧洲博弈的延伸”。谁输谁赢对奥匈来说无所谓,只要俄国别来巴尔干捣乱就行。美国是这场战争的 “最大黑马”。战争期间华尔街给日本贷了4.5亿日元。这占日本战争融资的45%。战争后期美国总统西奥多・罗斯福眼瞅着日俄都打不动了就跳出来 “调停”在朴茨茅斯主持和谈。这次调停让美国赚足了面子:既让日本承认美国在菲律宾的利益,又让俄国开放东北商埠。

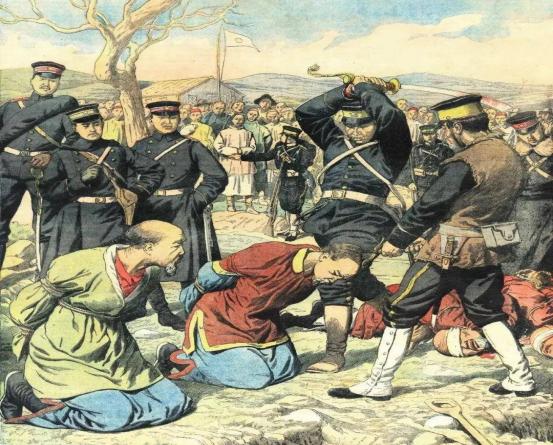

更重要的是美国第一次以 “世界性大国” 的身份登上国际政治舞台。罗斯福后来靠这次调停拿了诺贝尔和平奖,可他心里清楚:“和平只是表象,我们要的是远东的市场”。中国则成了这场战争最悲惨的角色——战争在自己的领土上打,但自己却只能宣布 “中立”,还要划出 “交战区”让日俄军队肆意践踏。清廷不是不想反抗,而是没能力反抗:甲午战争刚输没几年。此时的中国陆军只剩残兵,而海军则已全军覆没。清廷大臣们只能寄希望于 “以夷制夷”:张之洞说 “日本索酬,俄国吞地,两害相权取其轻”。李经羲建议 “暗中助日,借日本之力驱俄”。

战争期间清政府偷偷给日本提供情报、开放粮道,甚至允许日本招募中国劳工。可结果呢?“前门拒狼,后门进虎”。1905年《朴茨茅斯和约》签订后日本从俄国手里接过了南满的铁路、旅顺港和辽东的特权。东北从 “俄国势力范围” 变成了 “日本势力范围”。清政府的 “以夷制夷”最终只换来更深的屈辱——鲁迅后来回忆:当年在日本看日俄战争的幻灯片看到中国人被当作 “俄国间谍” 砍头,围观的中国人却麻木不仁。他这才下定决心 “弃医从文”:“要救中国,先救中国人的精神。”日俄战争结束后远东的棋盘彻底变了。

日本成了 “亚洲第一个打败欧洲帝国的国家”,却也走上了更疯狂的扩张路。俄国失去远东霸权后国内革命浪潮高涨——1917年十月革命的种子早在这时就已埋下;英、美、法、德、奥的博弈直接促成了 “三国协约” 和 “三国同盟”两大阵营为第一次世界大战埋下了伏笔。中国则在屈辱中觉醒——日俄战争结束5年后辛亥革命爆发终于使中国迎来了近代化的转折点。这场在中国土地上爆发的没中国参与的战争成了中国近代史上最痛的 “清醒剂”。这场战争告诉我们:弱国无外交,更无主权;只有国家强大才能在世界博弈中守住自己的土地和尊严。