特朗普很清楚,跟中方见面不能扫兴,台海提都不敢提这次中美会晤有一点很让人意外,那就是特朗普在谈判桌上,没有提到台海。长达1个小时40分钟的会晤,连台海的边都没提到。为啥呢?大概是因为特朗普知道,这个事情不能谈,一谈准要崩,前期的努力都要白费。

特朗普重返白宫后,中美经贸摩擦再度升温。他上任伊始,便重申对华关税政策,强调这能保护美国制造业岗位。2025年初,美国对价值数千亿美元的中国商品维持高关税壁垒,平均税率高达57%,涵盖电子产品和机械设备。中国则以对美农产品加征10%关税回应,形成新一轮拉锯。双方通过多轮视频会议和特使互访,逐步摸索谈判空间。3月,美国商务部长访华,焦点锁定半导体供应链稳定;4月,中方副总理回访华盛顿,讨论稀土出口管制。5月起,谈判频率加快,每周两次通话,涉及芬太尼前体化学品管制和液化天然气采购额度。

这些铺垫让峰会前夕的氛围趋于缓和,但特朗普团队内部评估显示,地缘议题如台海仍是雷区,一提就可能中断整个进程。特朗普的策略清晰:优先锁定经济红利,避免不必要的对抗。这反映出他一贯的交易思维,将外交视为生意场,计算每一步的成本收益。峰会前一周,白宫发布简报,列出20多项具体诉求,包括每年增加100亿美元的美国能源出口。这种准备并非仓促,而是基于过去四年经验的延续,当时的贸易战虽施压中国,但也推高美国通胀率至4%以上。特朗普清楚,2025年国内经济复苏依赖出口增长,中西部农场主和科技企业都在等待谈判突破。会晤前夕,他公开表示期待“实质性框架”,这番表态已暗示焦点将放在互利领域,而非零和对抗。

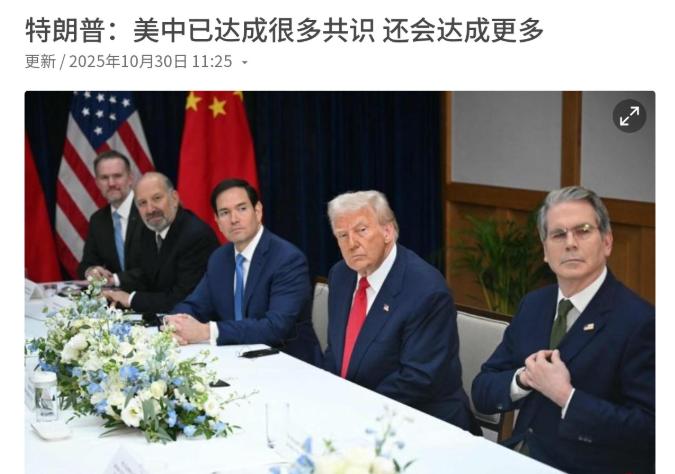

会晤当天,议题清单严格限定在经贸轨道。特朗普开场直入主题,谈及美国大豆出口困境,中国市场占其近40%,建议签署补充协议,将年度采购量提升至550万吨。中方回应优先审核清关流程,并提出互惠如增加波音飞机订单。讨论迅速转向关税调整,美国提出分阶段降至47%,针对纺织品和电子元件先起步。中国同意探索这一路径,但强调需绑定制造业平衡条款。芬太尼管制成为另一焦点,美国提供去年缉获数据,显示转运环节占比超60%,要求共享海关数据库和年度审计。中方承诺加强出口许可审查,并建议在第三国设立信息交换点。稀土供应议题同样关键,美国电动车产业依赖中国80%的出口份额,敦促暂停新限制。

中方提供协议草案,承诺一年宽限期,供应维持现有水平。作为交换,美国认可绑定NVIDIA芯片出口许可的互信步骤。俄乌冲突也被纳入,特朗普谈及全球油价波动对中美合作的冲击,提议协调对俄制裁执行,避免供应链断裂。中方同意在G20框架下跟进,但优先人道主义通道。这些内容覆盖了会谈绝大部分时间,总计1小时40分钟,未触及台海一丝边际。这并非偶然,特朗普过去多次回避类似提问,如被问及保台时,直接称“从不评论”,转而强调美中关系前景。原因在于台海作为中方核心利益,一提即引发硬对抗,经贸谈判和国际事务合作全盘皆输。特朗普的务实选择源于现实考量:稀土短缺已影响美国国防工业,乌克兰危机解决也需中方配合。相比抽象的地缘承诺,实打实的经济协议更能稳住国内支持率。

会晤成果超出预期,标志着中美经贸关系短期解冻。特朗普宣布,中国承诺采购美国大豆、高粱等农产品,总额超150亿美元;芬太尼相关关税即刻降至10%。稀土协议草案敲定,宽限期内供应不中断,美国则放松部分芯片管制。白宫简报突出这些共识,将为美国就业注入活力,道琼斯指数当日上涨1.5%。特朗普在社交媒体发文,称这步棋利好工厂重振。中国官方通稿强调“算大账,多看合作长远利益”,避免报复循环。新华社报道中,台海议题完全缺席,侧重经贸互利。这份协议框架并非终点,而是起点,双方同意11月启动关税细则谈判小组。特朗普的让步显而易见:原计划11月加征100%关税的威胁暂缓,这本是为回应中国稀土收紧而设,但谈判中转为交换筹码。专家分析,这反映特朗普误判中国韧性后,选择退一步海阔天空。

中国制造业主导地位未变,贸易战反而加速其供应链本土化。会晤后,特朗普飞回华盛顿,接受媒体追问时,重申台湾未被讨论,焦点在“实际问题解决”。这种沉默延续其一贯模式:视台湾为棋子,而非核心盟友。过去,他批评台湾“偷芯片生意”,要求支付“保护费”,显示出交易导向的冷峻。相比之下,中方保持克制,通稿中未提美方让步细节,却突出合作共识。这次会晤证明,特朗普清楚底线:扫兴等于自断后路,前期努力白费。