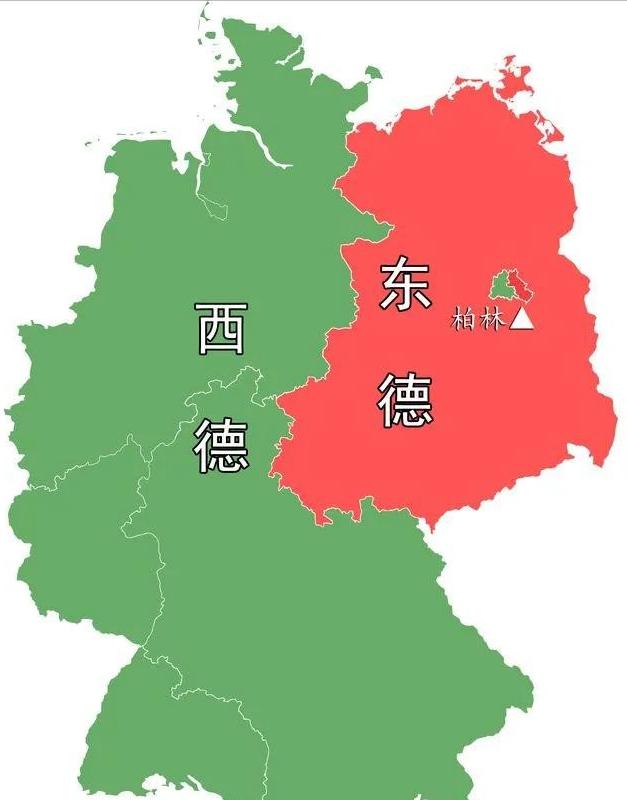

1990年,德国为了统一被迫放弃19万平方千米的土地,并写进宪法 1989年11月9日的柏林,暮色刚笼罩城市,一则意外消息就像野火般蔓延开来。 东德官员沙布洛夫斯基在记者会上被追问出境新规生效时间时,迟疑后脱口而出“就我所知,实时生效”——这个本应次日执行的政策,因这一“口误”瞬间点燃了民众的热情。 成千上万的东柏林人涌向柏林墙的检查站,28年来分隔民族的混凝土高墙,在人潮的挤压下悄然松动,最终被狂欢的人们推倒,砖石成为见证历史的纪念品。 当人们相拥着穿越曾经的边界,泪水与欢笑交织,所有人都以为,分裂40多年的德国即将轻松团聚。 但现实很快给了热情降温的一击。 推倒实体的围墙只用了一夜,拆除各国心中的“怀疑之墙”却步履维艰。 二战后,德国根据雅尔塔和波茨坦协定被美苏英法四国分区占领,1949年正式分裂为东德和西德,而领土变更早已埋下伏笔。 两次世界大战让德国付出了沉重的领土代价:一战后《凡尔赛和约》使其丧失7万平方公里土地,二战后东普鲁士被苏联和波兰瓜分,波美拉尼亚等地区划归波兰,总共约18.3万平方公里领土脱离德国,这与流传的“19万平方千米”基本吻合。 1990年统一前夕,为换取美苏英法等国的支持,联邦德国在宪法中明确承认战后边界,彻底放弃了对这些土地的主权要求,以领土让步换来了统一的可能。 对欧洲各国而言,“统一的德国”四个字不啻于惊雷。 法国始终对这个邻国心存戒备,担心其再次崛起威胁欧洲平衡;苏联则顾虑统一后的德国加入北约,影响自身在东欧的利益。 波兰更是坚决要求德国承认 Oder-Neiße 线为两国永久边界,避免历史争端重演。当时的德国总理科尔深知,要让统一美梦成真,必须跨越这些国家的信任鸿沟。 他密集开展外交斡旋,不仅承诺继续推进欧洲一体化,还向苏联提供经济援助,最终促成《最终解决德国问题条约》的签署,消除了国际社会的核心顾虑。 1990年10月3日,两德正式统一,35.7万平方公里的土地上,8100万德意志人重新成为一个国家的公民。但统一的喜悦很快被现实难题冲淡。 东德长期实行计划经济,统一后骤然转向市场经济,大量国有企业倒闭,工人失业,东德人的收入水平仅为西德的43%。西德则承担起“重建东部”的重担,通过征收“团结税”向西德输血,却也引发部分西德人的不满。 东德人感觉自己成了“二等公民”,西德人则觉得东部是“经济包袱”,这种裂痕即便在三十多年后依然存在。 那场意外的记者会口误,不经意间开启了德国统一的序幕,而领土的让步则为统一铺平了道路。 德国用历史的阵痛换来了国家的完整,也用实际行动赢得了欧洲的信任。如今回望那段历史,柏林墙的倒塌不仅是一个国家的转折点,更是冷战终结的象征。 它告诉我们,民族的团聚从来不是唾手可得的童话,需要勇气、妥协与长久的努力,而那些为统一付出的代价,最终都化作了推动国家前行的力量。